Im Spätsommer 1932 werden die Weichen für den Einsatz des weiblichen Arbeitsdienstes in Siedlungen gestellt. Die bis heute gängige Darstellung, wie es dazu kam, ist allerdings unvollständig, wichtige Details wurden nie hinterfragt.

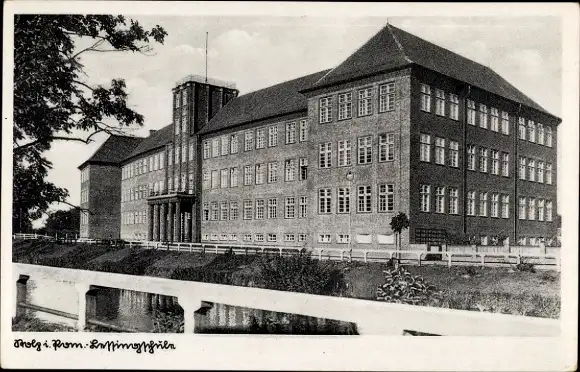

Stolp im August 1932

Vorbemerkung: Im vorangegangenen Kapitel fand teilweise bereits ein Vorgriff bis in den Herbst 1932 hinein statt, insbesondere deshalb, weil Texte, die im Frühjahr und Sommer des Jahres geschrieben wurden, teilweise erst einige Monate später erschienen, jedoch im zeitlichen Zusammenhang ihrer Entstehung vorgestellt wurden. Bei der Frage nach der Verbindung von Siedlungsberatung und Arbeitsdienst wurde außerdem mit der Einführung der Person Elisabeth Eckerts vorgegriffen, deren Stunde jedoch erst im August 1932, worauf im Folgenden eingegangen wird, schlägt.

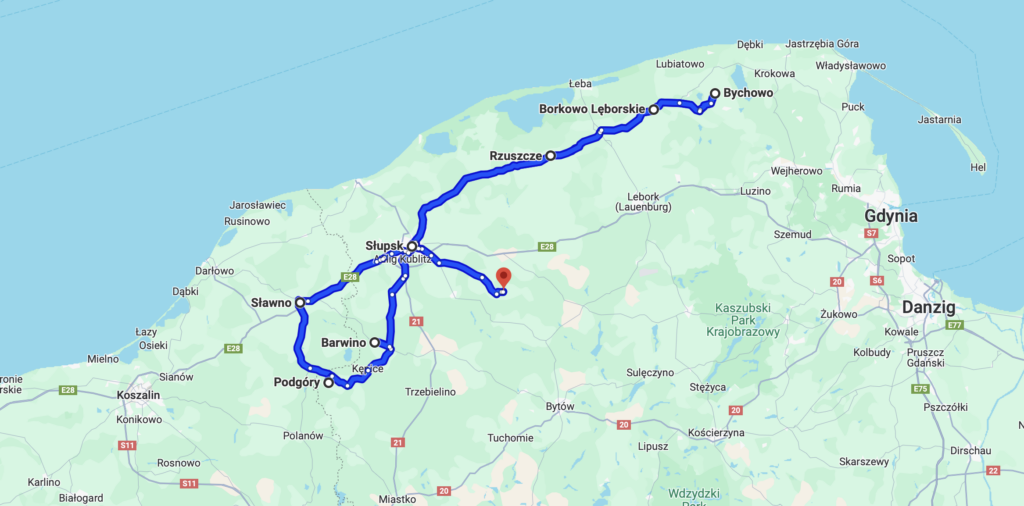

Zunächst zurück in der Chronologie und zu Herman Nohl, der Anfang August 1932 erneut in Pommern zu Besuch ist. Anlässlich einer Tagung des Fröbelverbandes in Verbindung mit der Lessing-Schule (Lyzeum und Frauenschule) in Stolp schließt er sich einer Rundfahrt an, die Thea Iffland mit Irmgard Delius durch eine Reihe ostpommerscher Siedlungen unternimmt.1 Diese Fahrt führt an zwei Tagen (10. und 11. August 1932) zunächst von Stolp aus über die Orte Schlawe2, Wendisch Puddiger3, und Barvin4 zurück nach Stolp und am nächsten Tag nach Klein Podel5, insgesamt 169 Kilometer mit dem Auto.6

Herman Nohl wird später irritiert davon sein, dass er für diese Reise einen Beitrag zu den Fahrtkosten i.H.v. 10 Pfennig je Kilometer bezahlen soll, doch Aenne Sprengel bittet ihn um “Verständnis dafür, daß wir die verschiedenen Persönlichkeiten, die sich für die Arbeit unserer Siedlungshelferinnen interessieren, nicht kostenlos mitnehmen können. Die Mittel sind doch recht beschränkt […].”7 Seit der ersten Fahrt im Winter, nicht einmal ein halbes Jahr zuvor, scheint das Interesse an einer Besichtigung der Siedlungen in diesem Teil des Landes gestiegen zu sein.

Die sich an den Ausflug anschließende Tagung von Freitag, 12. bis Sonntag, 14.8.1932, steht unter dem Motto Die volkserzieherischen Aufgaben der Frau auf dem Lande und in der Siedlung. Sie bringt “alle Kräfte […], die in der Provinz Pommern in der Jugendwohlfahrtspflege und in der Volkserziehung stehen, insbesondere Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen, Jugendleiterinnen, Lehrer und Lehrerinnen, Geistliche, Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen, Wohlfahrtspflegerinnen, Siedlungshelferinnen, Gemeindeschwestern” zusammen.8 Die Genese dieser Tagung lässt sich im Briefwechsel Hildegard von Gierke – Herman Nohl sehr gut nachvollziehen.9 Anfang Juni 1932 meldet sich Hildegard von Gierke zunächst bei Nohl, um dessen Beiträge zur Veranstaltung abzustimmen, Nohl selbst hat offenbar schon Ende Mai Titel und Tagungsort vorgeschlagen.10 Das vom Fröbelverband ausgearbeitete Programm sieht vor, dass Vertreter:innen der diversen in Pommern engagierten Einrichtungen – neben den Berliner Ministerien und der Landwirtschaftskammer in Stettin vor allem die im weitesten Sinne ehrenamtlich Tätigen innerhalb von Kirche und Frauenvereinen, sowie aus den Berufsorganisationen der Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Jugendleiterinnen – sich zum aktuellen Stand der Entwicklungen in den Siedlungen austauschen.

Herman Nohl schlägt Thea Iffland als Referentin vor, “die sich hier [gemeint ist das Thema der Tagung, S.G.] besser auskennt als irgend eine andere”.11 Für einen Vortrag zum Thema Dorfgemeinschaft fällt ihm Hans Fuchs ein, “der ausgezeichnet spricht und ein ungemein angenehmer Mensch ist”. Dessen Erfahrungen in der Siedlung Jablonken würden ihn für das Thema prädestinieren.12 Es soll außerdem über Einrichtung und Ausgestaltung der Kinderfürsorge und über Elternschulung durch die Praxis gesprochen werden, wofür Irmgard Delius und Ursula Zielke, Leiterin des Kindergärtnerinnenseminars in Stolp, ins Spiel gebracht werden.13 Auch Elisabeth Blochmann soll sprechen – zur Zusammenarbeit von Schule, Jugendwohlfahrtspflege und Elternhaus.

Aus zwei im Anschluss veröffentlichten Tagungsberichten erfährt man, welche Vorträge am Ende realisiert wurden.14 Einleitend spricht demnach der Landrat von Bütow, Walter Springorum15, zum augenblicklichen Stand der Siedlungsfrage, dann Walter Nowack aus Bütow16, der “auf die hauswirtschaftliche Schulung der jungen Mädchen” eingeht, bevor Thea Iffland die Arbeit der bisher eingesetzten neun Siedlungshelferinnen vorstellt. Sie berichtet, dass diese in den Dörfern “in allen Dingen um Rat gefragt [werden], und es kann ein starker volkserzieherischer Einfluß von ihnen ausgehen”.17 Eine Aussprache beschließt den ersten Teil der Veranstaltung. Im zweiten Teil der Tagung, die sich insbesondere an die in der praktischen Arbeit stehenden Teilnehmer:innen, d.h. die “Siedlungshelferinnen, Fürsorgerinnen, Jugendleiterinnen, Kindergärtnerinnen und Hortnerinnen, Lehrer” wendet, sind weitere Vorträge angesetzt:

Der Medizinalrat Dr. Peiper spricht über die gesundheitliche Betreuung der Landkindergärten, basierend auf seinen Erfahrungen im Kreis Bütow, Zitat: “Der Wert der Arbeit liegt vor allem in der Erziehung der Mütter, die nur durch unermüdliche Kleinarbeit und Beispiel zu erziehen sind.”18 Irmgard Delius präsentiert die bis dahin in Erntekindergärten gewonnenen Erkenntnisse und betont den “Einfluß, der von einer solchen Einrichtung auf das Familienleben ausgeht”:

In der Aussprache ergab sich, daß da, wo Siedlungshelferinnen das ganze Jahr über im Dorf bleiben, ein drei- bis viermonatiger Erntekindergarten unter Umständen mit Schülerinnen durchgeführt werden kann, daß dagegen in anderen Dorfgemeinschaften die Dauerstellung einer sozialpädagogischen Kraft wünschenswert sei, die dann durch die Fühlungnahme mit den Eltern der Kinder ihre Aufgabe im Sinne der Siedlungshelfer [sic!] erfüllen kann.19

Die Leiterin der Mädchenklasse der Landwirtschaftsschule in Stolp namens Posega, spricht zum Thema ländlich-hauswirtschaftliche Frauenbildung und wirft die Frage nach der Zuständigkeit für den Unterricht für ältere Mädchen in den Siedlungen auf, da bspw. im Bezirk Köslin für diese noch keine Fortbildungsschule bestehe. Rudolf Spittel, Pfarrer in Stolp stellt die Arbeit der Jugendpflegerin vor, die durch die Kirche für seinen Bezirk angestellt wurde.20 Elisabeth Blochmann führt den Zuhörer:innen in ihrem Referat mit dem Titel Schule, Jugendwohlfahrt und Elternhaus die “Gegensätzlichkeit der sozialen Arbeit in der Stadt und auf dem Lande” vor Augen und verortet die Tätigkeit der Siedlungshelferin in diesem Kontext:

Die neue Möglichkeit ergibt sich in der Arbeit auf dem Lande für die Frau, uneingeengt von dem Gehäuse eingefahrener Gewohnheiten, frisch aus den vielgestaltigen Aufgaben des Augenblicks Leben zu bewältigen. Diese Aufgabe fordert ein starkes hoffnungsfreudiges Menschentum.21

Herman Nohl selbst steuert zwei Vorträge zu der Tagung bei, die beide vermutlich als öffentliche Veranstaltung stattfinden. Den Vortrag Die volkserzieherische Arbeit innerhalb der pädagogischen Bewegung veröffentlicht er anschließend mehrfach, zum ersten Mal im März 1933 – unter veränderten politischen Vorzeichen – in der Erziehung.22 Elisabeth Blochmann, die selbst in Stolp dabei war, spricht in ihrer 1969 erschienenen Biografie Nohls, mithin mehr als 35 Jahre und eine NS-Diktatur später, davon, dieser Vortrag sei Ausdruck einer damaligen “Kampfstellung” Nohls gewesen – sie meint einen Kampf für “die humanitäre Zielsetzung seiner Pädagogik”.23 Dem muss widersprochen und der Vortrag genauer vorgestellt werden, weil sich in ihm – mit Benjamin Ortmeyer gesprochen – “die zentrale Passage Nohls zum Nationalsozialismus vor 1933” findet.24 Die folgende Analyse basiert auf den beiden 1933 veröffentlichten Texten, es muss ungeklärt bleiben, ob diese tatsächlich dem entsprechen, was Nohl ein halbes Jahr zuvor vorgetragen hat.25

Die volkserzieherische Arbeit innerhalb der pädagogischen Bewegung

Die Grundfrage, die Herman Nohl mit seinen Ausführungen klären will lautet: “Welche große neue Aufgabe ist dieser [pädagogischen, S.G.] Bewegung heute gestellt und was kann unsere pflegerische Arbeit dafür leisten, und nur sie leisten?”26 Zunächst also dazu, was Nohl als “Aufgabe der pädagogischen Bewegung” vorstellt. Seine Ausführungen drehen sich zentral um das sog. Phasen-Modell – da ich mich eingangs dazu entschieden habe, nicht grundsätzlich auf Herman Nohls pädagogische Theorie einzugehen, wurde dieses Konzept bisher nicht vorgestellt. Zusammenfassend daher die wichtigsten Aspekte nach Benjamin Ortmeyer:

Der durchgehende Zug in Nohls Schriften ist die Denkfigur der „polaren Gegensätze in der Erziehung“. Nohl benennt in seinen Analysen immer zwei Seiten des pädagogischen Problems: das Individuum (das Subjektive fördern) einerseits und objektive Anforderungen (der Gemeinschaft genügen) andererseits. Freier Wille einerseits und Erziehung zum Gehorsam andererseits usw. Die Akzentsetzung, so seine Grundthese, sei Sache der „geschichtlichen Stunde“, mal sei dies mehr betont, mal jenes, aber keines dieser gegensätzlichen Elemente dürfe übersehen werden. Und wenn doch, dann nur vorübergehend, aufgrund der so genannten „geschichtlichen Stunde“.27

Zum “Phasen-Modell”:

“Jede pädagogische Bewegung verläuft in drei Phasen – das ist ihr Gesetz“. […] Der zentrale Begriff der ersten Phase ist für Nohl „Persönlichkeit“, der der zweiten Phase die „Gemeinschaft“. Zur dritten Phase, die ja bekanntlich die zweite und dritte Phase „in sich aufhebt“, führt Nohl aus: „Das Schlagwort dieser dritten Phase ist nicht mehr Persönlichkeit und Gemeinschaft, sondern ‚Dienst‘, d. h. die tätige Hingabe an ein Objektives.“28

Hier nun setzt also der Vortrag in Stolp an, Nohl fasst die jeweiligen Charakteristika dieser drei von ihm als typisch angesehenen Phasen zusammen und stellt dann Friedrich Fröbel als Repräsentant einer dritten Phase vor. Für diesen sei Erziehung per se Nationalerziehung gewesen – im Sinne einer Synthese von a) Abgrenzung zu dem was “abgelegt scheint” (erste Phase, repräsentiert z.B. durch Locke und Rousseau im 18. Jahrhundert und Nietzsche im 19. Jahrhundert) und b) der Ausweitung des in der ersten Phase nur für Einzelne Errungenen auf die Masse (zweite Phase, repräsentiert von Pestalozzi im 18 . Jahrhundert und der sozialpädagogischen Bewegung seit Ende des 1. Weltkrieges).29 Die Nationalerziehung, wie Fröbel sie gefordert habe, sei als Ausdruck einer dritten Phase die Bündelung der in der zweiten Phase in der Masse geweckten Kräfte in eine bestimmte Richtung, die Einbindung des Individuums in ein größeres Ganzes. Es gelte nun wiederum Fröbel nachzueifern, der die pädagogische Aufgabe mit dem nationalen Ziel zusammen geführt habe, denn:

Sehen wir nun wieder auf die pädagogische Bewegung unserer Generation, so ist offensichtlich, daß auch hier jene dritte Phase begonnen hat, die wieder nach Gehalt und Richtung der Kräfte verlangt. Das erscheint oft wie bloße Reaktion, in Wahrheit aber ist immer das überlegene Ganze gemeint mit seiner objektiven Gewalt, das die individuellen Kräfte in Anspruch nimmt und die egoistischen in einer großen Verpflichtung bindet.30

Die Frage, die sich stellt ist, wieso – wenn doch, wie Nohl selbst sagt, Fröbel einer vorangegangenen Abfolge von Phasen angehörte – dieser jetzt erneut der bestimmende Theoretiker sein soll, oder ob nicht vielmehr analog zu Fröbel ein anderer diese Rolle einnehmen müsste. Nohl lässt eine solche Überlegung nicht zu und es bieten sich unterschiedliche Erklärungsansätze dafür an, wieso nicht:

- Nohl ist zu sehr auf Fröbel fixiert, um zu erkennen, dass ein “neuer Fröbel” identifiziert werden müsste.

- Nohl will keinem seiner Fachkollegen diese Rolle zusprechen.

- Nohl sieht sich selbst in der Position, der “neue Fröbel” zu werden.

- Nohl “trommelt” für einen noch nicht in Erscheinung getretenen, antizipierten Dritten.

Vor allem der letzte Erklärungsansatz wäre in seiner Bedeutung höchst kritisch, bedenkt man, dass Adolf Hitler in seinem Buch Mein Kampf und in den Anfangsjahren seiner politischen Karriere von sich selbst als einem Trommler für den kommenden Führer sprach, dem er den Weg bereiten wollte.31 Aber zurück zu den Inhalten des Vortrags. Die Basis für eine neue nationale Pädagogik bildeten auch in der Gegenwart – wie bei Fröbel 120 Jahre zuvor – der “Geist”, die Familie und die Frau, erklärt Nohl. Es folgt das Zitat, das Benjamin Ortmeyer zufolge “nach 1945 [zum] Anlass heftiger Debatten über die Haltung Nohls zum Nationalsozialismus” wurde.32 Vereinfacht gesagt positioniert sich Nohl dem Nationalsozialismus gegenüber nicht ablehnend, der relevante Abschnitt lautet:

In der Gegenwart, wo die meisten alles von Wirtschaft und Politik erwarten, ist es für jeden Erzieher entscheidend, daß er sich tapfer und unabdingbar auf diesen Standpunkt des Geistes stellt, der nicht bloß für den einzelnen gilt, sondern auch für das ganze Volk. Was die Jugend heute am Nationalsozialismus begeistert und jeder Erzieher in ihm bejahen muß, auch wo er seiner agitatorischen Praxis, seiner Methode der Gewalt und seiner materialistischen Rassetheorie ablehnend gegenübersteht, ist, daß jenseits des politischen Tageskampfes auch er die seelischen und geistigen Kräfte als die entscheidenden gegenüber Wirtschaft und Politik erkennt und die Aufgabe der Zeit wieder als eine große Erziehungsaufgabe sieht: die Form des Menschen und des Volkes muß zuerst von innen her eine andere werden.33

Der Nationalsozialismus, so kann man Nohls Gedankengang zusammen fassen, will das schaffen, was in der jetzt beginnenden “dritten Phase” der pädagogischen Bewegung ansteht, nämlich die Bündelung der bereits freigesetzten Kräfte für ein größeres Ziel, wobei die sozialpädagogischen Ansätze der zurückliegenden zweiten Phase transzendiert werden. Und das ist gut, findet Nohl, das muss man unterstützen, auch wenn man andere Aspekte des nationalsozialistischen Programms ablehnt – und er sagt explizit nicht, dass er das tut, sondern bleibt vage, spricht in der dritten Person! Benjamin Ortmeyer schreibt dazu:

Es ist im Kern die Position, mit der später Hindenburg, trotz ähnlicher Kritiken, Hitler das Kanzleramt übergab, ohne mit der NSDAP in jedem Punkt im Detail einverstanden zu sein. Dies ist ein Dokument des Bündnisses und des Bündnisangebotes der deutschnationalen reaktionären Bewegung mit und an die NS-Bewegung auf der pädagogischen Ebene.34

Nohl erkläre, so Ortmeyer weiter, dass die – von ihm explizit aufgeführten – Einwände gegenüber dem Nationalsozialismus weniger wichtig seien als dessen richtige Vorstellung davon, wie die Gesellschaft wieder geordnet werden könne.35 Dieser These schließe ich mich an, insbesondere weil aus der Publikationsgeschichte des Aufsatzes klar erschlossen werden kann, dass Nohl sich eben gerade nicht gegen den Nationalsozialismus stellen wollte. Nicht nur liegt die Publikation des Textes nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten und es muss ungeklärt bleiben, wie sich Nohl ein halbes Jahr zuvor tatsächlich geäußert hat, im Nachwort zu der Aufsatzsammlung, die seine 1932 veröffentlichten Texte enthält, erschienen im Frühjahr 1933, artikuliert Herman Nohl zudem die Hoffnung, dass “die neue Leitung unseres Volkes [die Aufgabe im ländlichen Osten] jetzt in ihre starke Hand nehmen und diese pädagogische Arbeit […] wirkungskräftig machen [möge].” Und er stellt mit einiger Bewunderung fest, dass “vieles von dem, um das die pädagogische Bewegung […] gerungen hat, […] plötzlich in greifbare Nähe gerückt” sei – und zwar dadurch, dass “die politische Macht […] mit einem Schlag die äußere Einheit des Willens verwirklicht [habe], die die elementare Voraussetzung auch der nationalen Erziehung ist”.36 Und falls das nicht deutlich genug sein sollte, führt Nohl weiter aus:

Daß die Potestas eine eminent pädagogische Bedeutung hat, ist dem, der es noch nicht wußte, jetzt auf das großartigste offenbart worden, wenn auch wohl niemand die hemmungslose Wucht dieser “Gleichschaltung” der Herzen und der Hirne geahnt hat. Die Überwindung des Partikularismus in jeder Gestalt und eine neue Volkswerdung sind jedem sichtbar.37

Dieser Kommentar wäre nicht notwendig gewesen und zeigt, dass Nohl, bei der Drucksetzung seiner Aufsatzsammlung, zumindest einen Teil der durch die Nationalsozialisten initiierten Maßnahmen gut heißt und in ihnen den Auftakt für weitere Entwicklungen sieht, die, um Bestand zu haben, durch pädagogische Bemühungen unterstützt werden müssen.38

Care Arbeit in den Siedlungen?

Nohls Vortrag vom August 1932 beinhaltet neben diesen vielfach analysierten Stelle eine direkte Aussage zum Freiwilligen Arbeitsdienst, die bisher weniger Beachtung gefunden hat, er stellt die These in den Raum, dass dieser aktuell als “Zelle neuen Lebens” im Gegensatz zur Familie konstruiert werde, dabei sei auch für eine solche Organisation zunächst die “Blutsgemeinschaft und Schicksalsverbundenheit der Familie” grundlegend.39 Nohl greift sein nun schon bekanntes Argument auf, dass die Familie als Kern der Gesellschaft wiederum durch die Frau und Mutter geprägt werde und diese daher Unterstützung benötige:

In dem Existenzkampf unseres Volkes wird es entscheidend sein, ob der weibliche Sinn, diese besondere Kraft der größeren und besseren Hälfte unserer Nation, zu reicherer Entfaltung und zu ihrer vollen Macht im ganzen deutschen Volksleben gelangt.40

Diese Aussage darf nicht als feministische oder emanzipatorische Forderung missverstanden werden, die “Entfaltung”, von der Nohl spricht, bezieht sich lediglich auf eine begrenzte Sphäre, Nohl kritisiert, dass die Frauenbewegung, deren Ziel die “Entwicklung der geistigen Selbstständigkeit der Frau und ihre neue Einordnung in die veränderten sozialen Verhältnisse” sei, darüber “die spezifische Frauenaufgabe, die Aufzucht des neuen Geschlechts der Mädchen und Knaben in der Form des häuslichen Lebens und den Aufbau dieses häuslichen Existenz” vergessen habe.41 Die “bessere Hälfte” ist insofern wörtlich zu verstehen, als dass die Frau bei Nohl ihren klar definierten Platz in der Gesellschaft hat, der separat von der männlichen Seite des Lebens mit ganz eigenen Aufgaben gefüllt ist – den sie möglichst nicht verlassen soll bzw. nur dann, wenn sie darüber diese eigentlichen Aufgaben nicht vernachlässigt oder durch die Umstände dazu gezwungen wird, sie zu vernachlässigen. Damit es nicht dazu kommt, soll “die Frau” jede mögliche Unterstützung erhalten.

Nohl ist selbstverständlich klar, dass die Freiheiten, die Frauen in den zurückliegenden Jahren errungen haben, nicht rückgängig gemacht werden können und er will dies auch nicht, sagt er, es ist ihm aber wichtig, den Wert der “eigenste[n] Aufgabe der Frau” innerhalb der Gesellschaft an[zu]heben, um “die Frauen- und Mutterkraft in unserem Volk zu steigern.”42 Entsprechend dieser Forderung führt er weiter aus, dass die Aufgabe der Siedlungshelferin als eine genuin weibliche betrachtet werden müsse, da diese nicht nur landwirtschaftliche Sachverständige sei, “sondern […] in ihrem Dorf wie eine Mutter höherer Observanz, Haus-, Stall- und Gartenwirtschaft, Kindererziehung, Krankenpflege und Fürsorgeberatung, alles in einem, verstehen und überall unmittelbar helfend eingreifen muß.”43 Sie tut das, das wird deutlich, aus der Güte ihres Herzens heraus, oder, mit den Worten Nohls, “aus dem tragenden Bewußtsein […] dem großen Vaterlande zu dienen”.44

Und damit sind wir bei der Feststellung angekommen, dass Herman Nohl die Hilfe für die Siedlerinnen als einen “Dienst” versteht. Diese Formulierung bringe, so Heinrich Kreis,”in besonderer Weise die nationalpädagogische Verantwortlichkeit der Pädagogik allgemein und das Selbstverständnis des Menschen zum Ausdruck […], der sich in sozialer Verantwortung mithilfe des erworbenen Kenntnisstandes und aufgrund seiner Kompetenz zur Lebensführung engagiert”.45 Aus einer anderen Perspektive, wenn man heutige Diskussionen zur Bedeutung von Sorgearbeit und die Frage der Abwertung weiblicher Arbeit mit einbezieht, ergibt sich jedoch ein anderes Bild, nicht zum ersten Mal wird der Anspruch an die Siedlerberaterin deutlich: Sie soll, als bestens ausgebildete Expertin, letztlich eine ideelle Arbeit verrichten.

Die Zusammenkunft in Stolp sei ein voller Erfolg gewesen, berichtet Nohl etwa drei Wochen später an seinen Freundeskreis:

Sie war ein unbedingter Sieg der Siedlungshelferinnen, die geschlossen da waren und beglückend und alle überzeugend, wenn sie bescheiden-stolz von ihrer Arbeit sprachen. Die Auswirkung der Tagung ist auch bereits vorzüglich: neue Helferinnen werden eingestellt, das Ministerium bewilligt Geld für die Kindergarteneinrichtung und hat sich auch in einer Beratung einverstanden erklärt, den freiwilligen Arbeitsdienst dafür einzusetzen.46

Im Anschluss an die Stolper Tagung fährt Nohl direkt weiter nach Ostpreußen, genauer nach Jablonken, an die Wirkungsstätte von Hans Fuchs, wo sich sein Mitarbeiter am Göttinger Seminar, Curt Bondy, mit einer Gruppe von Studenten zur Erntehilfe und zum Studium der masurischen Siedler aufhält.47 Bondy hat im zurückliegenden Semester den Arbeitsdienst als pädagogisches Thema in einem Seminar bearbeitet und ist anschließend zur praktischen Erprobung der eigenen Thesen zum Ernteeinsatz nach Masuren gekommen.48 Nohl berichtet von seinen Erlebnissen an die Empfänger:innen des Rundbriefs:

Die Studenten bewährten sich sehr – im Gegensatz zu andern Unternehmungen bündischer Jugend, die in der Nähe scheiterten – und es war schön, wie dankbar die Siedler für die Hilfe waren und lustig zu sehen, wie die Jungen den Pflug führten oder zu zweit mähten oder die Kühe hüteten. Sie haben auch technisch viel gelernt, so anstrengend es auch für sie gewesen ist. Das Ergebnis soll eine kleine Broschüre werden.49

Nohl scheint aus mehreren Gründen nach Ostpreußen gefahren zu sein. Anlässlich seines Besuches in Jablonken bespricht er mit Hans Fuchs die Gründung einer neuen Zeitschrift, Arbeitstitel Der Osten. Zeitschrift für Landschule und Landkultur, auch dieses Projekt wird im “Brief an die Freunde” erwähnt:

Ob ich mich damit wirklich belasten darf? Und ob wir die Menschen dafür haben und selbst produktiv genug sind? Die Zeit fordert heut so viel von einem und gibt so große Möglichkeiten gerade für die Erziehung bei der gewaltigen Konzentration unseres Volkes in diesen Monaten – man müßte ganz anders zupacken können! Aber wer von Euch hilft?50

Pädagogik, so wie Nohl und sein Kreis sie vertreten, wird als politisches Instrument verstanden, Nohl glaubt, dass die Gelegenheit günstig ist, um sich aktiv in die Lösung der aktuellen gesellschaftlichen Probleme einzubringen – der “Freundeskreis” dient ihm dabei als Rekrutierungsinstrument, oder wie er Ende 1932 an Helene Weber schreibt:

Alll [sic!] unser Tagen hat ja nur einen Sinn, wenn es gelingt, die dabei wirksam hervorgetretenen Persönlichkeiten an die richtige Stelle zu bringen und mit den richtigen Aufgaben zu betrauen.51

Aenne Sprengel und Elisabeth Eckert treffen (wahrscheinlich) zusammen

Generell scheint sich die Aktivität Herman Nohls wie der anderen am Projekt “Siedlerinnenhilfe” Beteiligten jetzt mehr und mehr auf Tagungen und Arbeitskreissitzungen zu verlagern, es wird nicht mehr nur im kleinen Kreis bzw. bi- und trilateral geplant. Und damit kommen wir zu der Zusammenkunft, die später als inaugurales Moment zum weiblichen Arbeitsdienst kolportiert wird: Eine Tagung pommerscher Pfarrer, nach Angabe Elisabeth Eckerts, “Anfang August” 1932. Dort treffen – so Elisabeth Eckert weiter – sie selbst und Aenne Sprengel zum ersten Mal zusammen und dort nimmt demnach die Idee Gestalt an, den weiblichen Arbeitsdienst in der Siedlerinnenberatung einzusetzen.52 Wie im vorangegangenen Kapitel erwähnt, leitet die 27jährige Elisabeth Eckert zu diesem Zeitpunkt ein Arbeitsdienst-Lager der Evangelisch-sozialen Schule Spandau in Falkenwalde bei Stettin.53 Sie selbst stellt die weiteren Ereignisse rückblickend so dar:

Anfang August sollte ich in Vertretung von Frau Ebart54 vor einem Kreis pommerscher Pfarrer über meine Eindrücke im Lager berichten. Ich trug in aller Offenheit die Erfahrungen, die ich gemacht hatte und die Schlüsse, die ich daraus zog, vor. Bei der gleichen Tagung sprach auch die Referentin für Frauenarbeit an der Landwirtschaftskammer Pommern, Frau Dr. Änne Sprengel, die von der körperlichen und seelischen und fachlichen Not der pommerschen Siedlerfrauen berichtete: sie forderte für die von der Landwirtschaftskammer eingesetzten Siedlungshelferinnen tätige, praktische Unterstützung. Diese jungen landwirtschaftlichen Lehrerinnen zerbrachen fast unter der körperlichen Strapaze, die ihnen abgefordert wurde. Sie brauchten – ach so bitter nötig – helfende Hände.55

Gegenüber den bisherigen Tätigkeiten im weiblichen Arbeitsdienst äussert sich Elisabeth Eckert bei dieser Gelegenheit angeblich kritisch, Thea Iffland erinnert sich 45 Jahre später so:

Sie habe statt dessen eine Aufgabe auf dem Lande im Auge, sie suche eine Arbeit unmittelbar zur Hilfe für die dortigen Menschen. Sie glaube, so würden die Mädchen weit mehr angesprochen und gefordert werden. Alles würde erzieherisch viel effektvoller sein.56

An dieser Darstellung gibt es einiges zu kritisieren, zunächst jedoch zu der Tagung selbst. Die Angabe dazu, also sowohl Zeit als auch Ort und die Schilderung ihres Vortrags sowie ihres Zusammentreffens mit Aenne Sprengel gehen einzig auf Elisabeth Eckert zurück. Es gibt hierfür keine zweite Quelle, weitere Bezüge auf diese Begegnung referenzieren direkt oder indirekt auf Elisabeth Eckert, so die Passage bei Thea Iffland oder der entsprechende Hinweis bei Dagmar Morgan.57 Es konnte trotz intensiver Recherche kein Tagungsbericht o.ä. gefunden werden, der Elisabeth Eckert und Aenne Sprengel im Spätsommer 1932 bei der gleichen Veranstaltung verortet – was nicht heißen muss, dass eine solche nicht stattgefunden hat, es liegt jedoch kein neutraler Beleg hierfür vor. Dagegen gibt es zwei Tagungen, über die Berichte vorliegen, die dem entsprechen, was Elisabeth Eckert als Kontext angibt und die damit als Ort des Zusammentreffens infrage kommen:

1. Ein im Archiv der deutschen Frauenbewegung im Bestand des Deutschen Evangelischen Frauenbundes archivierter Text mit dem Titel Weiblicher Arbeitsdienst. Umschulung weibl. Kräfte – Einrichtung einer Siedlerinnenschule berichtet von einer Tagung im Evangelischen Oberkirchenrat in Berlin, bei der “die Möglichkeit der Umschulung von jungen Mädchen und Frauen im Wege des weiblichen Arbeitsdienstes mit dem Ziel, sie späterhin als Landarbeiterinnen oder Siedlerfrauen unterzubringen” erörtert wurde. Bei dieser Tagung informieren Vertreter:innen der Evangelisch-Sozialen Schule über ihre Erfahrungen mit dem Arbeitsdienst. Es heißt im Bericht weiter, “es ist sehr zu begrüssen, dass damit die Arbeit des freiwilligen weiblichen Arbeitsdienstes über Flick- und Näharbeiten hinaus zu dem grossen Ziel der Umstellung der Frau auf ihre eigentlichen Aufgaben in der heutigen Zeit kommen wird.” Der Text ist handschriftlich mit “24.V.32” datiert.58

2. Die Jahresversammlung des Provinzialvereins für Innere Mission, die vom 3. bis 5. September 1932 in Gollnow, etwa 20 km nördlich von Stettin, stattfand.59 Eine Ankündigung der Veranstaltung findet man im Kirchlichen Amtsblatt für der Kirchenprovinz Pommern vom 23.08.1932.60 Die geplante Tagesordnung sah u.a. für Montag, 5.9., nachmittags 3:30 Uhr eine “Mitgliederversammlung im Gemeindehause” vor, bei der “1. Der freiwillige Arbeitsdienst und seine Aufgaben für die Siedlung” behandelt werden sollten, die Leitung der Diskussion hatte Paul Gerhard Braune, Leiter der Hoffnungstaler Anstalten inne.61 “Anschließend Aussprache.” Dass das Johannesstift (d.h. die Evangelisch-Soziale Schule Spandau) bei der Tagung anwesend war, ergibt sich daraus, dass bereits am Vortag eine Ansprache von Wilhelm Philipps, Vorsteher des Johannesstifts vorgesehen war.

Falls ein Zusammentreffen von Elisabeth Eckert und Aenne Sprengel im Rahmen einer Tagung, bspw. in Gollnow Anfang September 1932 stattgefunden hat – was durchaus denkbar ist, angesichts dessen, dass Aenne Sprengel fast jede Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen, wahrnahm – bleibt die Frage des angeblichen Verständnisses zwischen den beiden Frauen bzgl. der Aufgaben des weiblichen Arbeitsdienstes und der Siedlerinnenberatung.

Aufgrund der bisher heraus gearbeiteten Positionen Aenne Sprengels hinsichtlich der Aufgabe der Siedlungshelferinnen, wie sie sich in ihren Publikationen aus dem Sommer und Herbst 1932 sowie aus dem Briefwechsel mit Herman Nohl zeigen, muss bezweifelt werden, dass sie sich im August (oder September) 1932 tatsächlich wie von Elisabeth Eckert später behauptet, positionierte. Dass sie ihre Fakten zur Überlastung der Siedlerfrauen vorgetragen und die Maßnahmen in Zusammenhang mit dem im Bezirk Köslin stattfindenden “Versuch” präsentiert hat, mag sein, im Sommer 1932 war jedoch seitens der Landwirtschaftskammer in Stettin und insbesondere von Aenne Sprengel selbst, noch keine Rede davon, dass die 9 (!) bisher eingesetzten Siedlungshelferinnen in maßgeblicher Form praktische Hilfe in den von ihnen betreuten Siedlungen benötigten. Vielmehr wurde händeringend nach einer Anschlussfinanzierung für das Vorhaben, in weiteren Siedlungen Beraterinnen und Kindergärten zu etablieren, gesucht, nur in dieser Form war der Arbeitsdienst eine interessante Option für Aenne Sprengel.

Weiterhin kann aufgrund der Aussagen Thea Ifflands, die, wie bereits dargestellt, später schreibt, dass “[g]elegentlich eines Treffens in Stettin, […] erörtert [wurde], wie weit die gesetzlichen, die organisatorischen und wirtschaftlichen Grundlagen den Einsatz weiblicher Arbeitsdienstlager in pommerschen Siedlungen erlaubten”, klar festgelegt werden, dass diese Idee schon im Juni in Stettin diskutiert und dann im Laufe des Sommers 1932 in unterschiedlichen Kontexten aufgegriffen und ausgestaltet wurde.62 Hierbei spielte Elisabeth Eckert keine Rolle. Die Überlegung, über die fachliche Beratung hinaus Hilfsarbeiten in den Siedlungen durchzuführen, könnte etwa aus bereits laufenden Diskussionen heraus entstanden und entsprechend im Kontext einer Tagung in größerem Rahmen aufgebracht worden sein, war aber sicher nicht maßgebliches Argument oder sogar Forderung Aenne Sprengels zu diesem Zeitpunkt. Insbesondere die Angabe Elisabeth Eckerts, die “jungen landwirtschaftlichen Lehrerinnen [wären] fast unter der körperlichen Strapaze, die ihnen abgefordert wurde” zerbrochen, findet sich so in keiner zeitgenössischen Aussage der vor Ort in Pommern mit dem Thema befassten Personen.

Die Ursprünge der Idee, den weiblichen Arbeitsdienst in Siedlungen einzusetzen, liegen im Sommer 1932, allerdings nicht punktuell im Rahmens eines einzelnen Zusammentreffens zweiter Personen. Es handelte sich um eine Diskussion, die sich über mehrere Wochen hin in einem Kontext und unter Beteiligung unterschiedlicher Akteur:innen entwickelte, die ihre je eigenen Sichtweisen einbrachten. Vielleicht war es so, dass aus dem Bedürfnis heraus, für ein konkretes Lager (das von Elisabeth Eckert geleitete) neue Einsatzmöglichkeiten zu finden, in Verbindung mit der Überlegung, den Arbeitsdienst als Finanzierungsinstrument für die Unterstützung der Siedlerfrauen zu nutzen, die Idee einer generellen Verwendung von Arbeitswilligen in Siedlungen entstand.

Zur Organisation des weiblichen Arbeitsdienstes im Herbst 1932

Die Rolle Elisabeth Eckerts soll nicht grundsätzlich kleingeredet werden, denn es kam im Herbst 1932 tatsächlich zu einer Kooperation zwischen der Evangelisch-Soziale Schule und der Landwirtschaftskammer Pommern bei der Etablierung weiterer Lager des weiblichen Arbeitsdienstes. Thea Iffland und die von ihr koordinierten Siedlerberaterinnen steuerten das Wissen darüber bei, wo ein Einsatz des Arbeitsdienstes sinnvoll wäre, die Evangelisch-Soziale Schule übernahm die Organisation der sogenannten Arbeitsdienstwilligen, “die Leitung der Lager […] und Unterkünfte für Stammlager […], in denen die Arbeitswilligen […] auf ihre Aufgabe vorbereitet werden sollten”.63 Diesen entscheidenden praktischen Schritt hat Elisabeth Eckert sicher begleitet oder sogar in die Wege geleitet – und die Basis hierfür wurde im Sommer 1932 gelegt.

Die Umsetzung von Maßnahmen des weiblichen Arbeitsdienstes erfolgte als Kooperation zwischen zwei unterschiedlichen Organisationen, dem sogenannten “Träger der Arbeit” und dem “Träger des Dienstes”. Dem Träger der Arbeit fiel dabei im Prinzip die Aufgabe des Controllings zu:

Er muss nach dem Umfang des geplanten Arbeitsvorhabens die Zahl der Dienstwilligen und die Dauer der Maßnahme nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten berechnen und alsdann den erforderlichen Aufwand mit dem erwarteten Arbeitsergebnis vergleichen und sich kritisch mit dem gegenseitigen Verhältnis auseinandersetzen. Die Sicherung der Wirtschaftlichkeit erfordert bei den Maßnahmen für Mädchen erhöhte Aufmerksamkeit, weil hier erfahrungsgemäß der Träger der Arbeit die Verbände der Wohlfahrtspflege sind, die in ihrem sonstigen Wirkungskreis nicht so strikt an die Gesetze rationeller Wirtschaftsführung gebunden sind.64

Demgegenüber organisierte der Träger des Dienstes, i.d.R. “eine[r] weltanschaulich gebundene[n] Jugendorganisation, ein[es] Frauenverbande[s], eine[r] örtliche[n] Jugendpflegevereinigung und ähnliche[r] Gemeinschaften, die den Geist der Gruppe bestimmen”, den praktischen Einsatz vor Ort und insbesondere die Struktur der Lager.65 Thea Iffland beschreibt die in den kommenden Monaten für Pommern ausgearbeiteten organisatorischen Details so:

Als Träger des Dienstes stellte sich die Ev. soz. Schule in Spandau zu Verfügung. Ein Träger der Arbeit war schwieriger zu finden, denn es sollte eine öffentlich-rechtliche Körperschaft sein. Mit den einzelnen Dörfern zu arbeiten schien zu umständlich. Da übernahm der Landwirtschaftliche Hausfrauenverein Pommern (LHV) diesen Part. Die darin zusammengeschlossenen Landfrauen waren bereit, für ihre Schwestern in den Neusiedlungen einzutreten.66

Dieser neue Akteur ist insofern interessant, als dass Aenne Sprengel Geschäftsführerin des Landwirtschaftlichen Hausfrauenvereins Pommern ist und mit dieser Wahl ihre eigene Rolle als übergreifende Koordinatorin des Unternehmens sichern kann.67 Inwiefern die im LHV Pommern organisierten Frauen allerdings in den Siedlerinnen “Schwestern” sehen, muss ebenso hinterfragt werden, wie deren Kenntnisse über die wirtschaftlichen Verhältnisse vor Ort in den Siedlungen.68 In den LHV sind, Renate Harter-Meyer zufolge “adelige Großagrarier oder Großbauern” organisiert, bzw. mit Anke Sawahn gesprochen die “Besitz- und Bildungselite vom Land” deren Erfahrungen wenig mit denen der Siedlerinnen gemein haben.69 Die LHV sind eine rechts-konservative Vereinigung, deren Ideologie u.a. die “Idealisierung von deutschem Volk und Boden, von Haus, Hof und Familie” die “Idealisierung der landwirtschaftlichen Frauenarbeit”, die “Idealisierung von deutscher Heimat, Familie, Nation und deutscher Ware” und die“Ablehnung von Demokratie, liberaler weiblicher Lebensweise und sozialen Reformen” sowie weitere revisionistische, nationalistische bis völkische Schwerpunkte hat.70

Folgt man den Ausführungen Renate Harter-Meyers, könnte ein Beweggrund für das Engagement des LHV Pommern in der Siedlerinnenhilfe – zumindest auf dem Papier – dadurch zu erklären sein, dass essentieller Bestandteil der Arbeit und des Auftretens der in den LHV organisierten Frauen ein Bild der “Harmonie der gesamten Landbevölkerung – Männer und Frauen, Großgrundbesitzer, Bauern und Landarbeiterschaft – einer organischen Wirtschaft und Gesellschaft” ist.71 Oder anders gesagt, man hält zwar bestehende soziale Schranken aufrecht, propagiert aber eine romantische Vorstellung von der gemeinsam zum Wohle des Volkes arbeitenden Landbevölkerung, was die Nationalsozialisten unter dem Schlagwort “Blut und Boden” weiterführen werden.72 Durch die Doppelfunktion Aenne Sprengels wird die tatsächliche praktische Arbeit, das Controlling, letztlich bei der Landwirtschaftskammer bzw. bei Thea Iffland in Stolp und den von ihr koordinierten Siedlerberaterinnen liegen.

Während man in Pommern beginnt, praktische Schritte zur Verbindung von Siedlerinnenberatung und weiblichem Arbeitsdienst zu unternehmen, findet Ende August 1932 im Ministerium für Volkswohlfahrt eine für die weiteren Ereignisse entscheidende Sitzung statt. Dort treffen sich “Vertreterinnen der Jugendverbände und der Berufsorganisationen, der Frauenvereine und einer Reihe öffentlicher Körperschaften” um sich “über die bisher im freiwilligen Arbeitsdienst für Mädchen gesammelten Erfahrungen” auszutauschen. Eine Meldung des Politisch-Gewerkschaftlichen Zeitungsdienstes (PGZ) fasst zusammen:

Das Ergebnis der Aussprache war die Feststellung, dass sich der Freiwillige Arbeitsdienst der Mädchen in ganz anderen Formen auswirken muss als der Arbeitsdienst der jungen Männer. Die praktischen Versuche haben ergeben, dass noch mehr als bei den jungen Männern die Gemeinschaft der Mädchen auf eine weltanschauliche Grundlage zurückgeführt werden muss. […] Im Laufe der nächsten Monate wird man die Versuche, im Wege des freiwilligen Arbeitsdienstes der Mädchen auch die Siedlung zu fördern, weiter ausbauen. […] Für die hauswirtschaftliche Unterstützung der Siedlungsfrauen, ferner für die Durchführung von Erntekindergärten und ähnlichen Massnahmen der Sommerhilfe werden geeignete Möglichkeiten des Einsatzes der jungen Mädchen gesehen.73

Wieder wird deutlich: Die Idee, den weiblichen Arbeitsdienst in den Siedlungen einzusetzen – hier sogar explizit mit dem Argument verbunden, dass die Siedlerfrauen dadurch Unterstützung erhalten könnten – liegt im Spätsommer 1932 nicht mehr länge nur in der Luft, sondern wird ganz praktisch diskutiert. So praktisch, dass Herman Nohl sich umgehend Sorgen macht, er geht in einem Brief an Hildegard von Gierke auf das Treffen ein und schreibt:

Die Zeitungsnotiz über den freiwilligen Arbeitsdienst der Mädchen und die Beratung darüber im Wohlfahrtsministerium werden Sie gelesen haben. […] Das geht natürlich auf Frau Oberregierungsrätin Mayer74 zurück. Können Sie feststellen, was da genauer dahintersteht? Die Sorge ist natürlich, dass durch eine fehlende Auslese, die gar nicht streng genug sein kann, ungeeignete Mädchen in die Siedlungen kommen und dann nur Unheil stiften. Gut wäre es aber, wenn dadurch die Mittel geschaffen werden könnten, um unsere Arbeit zu finanzieren.75

An dieser Stelle lohnt ein kurzer Rückblick auf die im vorigen Kapitel vorgestellten Publikationen des Sommers 1932 und die Schlussfolgerungen, die daraus für die Positionen Herman Nohls und Aenne Sprengels gezogen wurden. Nur so wird einerseits dessen Zurückhaltung gegenüber der Initiative des Wohlfahrtsministeriums deutlich, andererseits weshalb ich es für unwahrscheinlich halte, dass die Schilderung Elisabeth Eckerts zur Initiierung des weiblichen Arbeitsdienstes in den Siedlungen Pommerns den tatsächlichen Ereignissen entspricht.

Denn während Nohl zwar glaubt, dass viel Publizität viel bringt, ist Aenne Sprengel besorgt, dass hinsichtlich der Möglichkeiten auf dem Feld der Siedler:innenberatung falsche Erwartungen geweckt werden. Beide, Nohl wie Sprengel, sind zudem überzeugt davon, dass für die Arbeit in den Siedlungen fachlich kompetente Menschen benötigt werden – seien es sozialpädagogische Fachkräfte oder landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche. Während man sich in Pommern zudem gerade für die Möglichkeit öffnet, den Freiwilligen Arbeitsdienst als Partner (insbesondere hinsichtlich der Finanzierung) für das laufende Projekt “Siedlerinnenberatung” mit ins Boot zu holen und während möglicherweise die ersten Abstimmungen dazu, wie dies in der Praxis aussehen könnte, laufen, galoppieren die Verbandsvertreterinnen unter Führung des Ministeriums für Volkswohlfahrt bereits davon und wollen Arbeitsdienstwillige in die Siedlungen schicken.

Hildegard von Gierke, die an der Sitzung teilgenommen hat, versucht Nohl zu beruhigen:

Frau Regierungsrätin Mayer nahm nicht daran teil. Ich habe in der Sitzung auch sehr deutlich meine Meinung gesagt, dass man sehr vorsichtig sein muss und nur wirklich gut geschulte Kräfte einsetzen darf. Man kann nicht die ganze soziale Arbeit jetzt im Wege des freiwilligen Arbeitsdienstes machen. Mir scheint eine grosse Gefahr in der Arbeit der konfessionellen Verbände zu liegen, die sich jetzt sehr intensiv auf den freiwilligen Arbeitsdienst werfen und auch den Gedanken der sozialen Arbeit haben. Er wurde von Mütterschulung in grossem Masse gesprochen. Man muss da ein sehr wachsames Auge haben, aber kann wohl schliesslich nicht viel dagegen tun.76

In seinem “Freundesbrief” vom 3. September berichtet Nohl daraufhin versöhnt bzw., wie oben bereits zitiert, vereinnahmt er die Ereignisse in typischer Nohl-Manier fast schon wieder, er behauptet “das Ministerium […] hat sich auch in einer Beratung einverstanden erklärt, den freiwilligen Arbeitsdienst dafür einzusetzen” – gemeint sind die Tätigkeiten der Siedlerberaterinnen in Pommern.77 An Hildegard von Gierke antwortet Nohl drei Tage später:

Die konfessionellen Verbände sind eine furchtbare Gesellschaft, stürzen sich auf alles und vermurxen es dann. Man kann das nur parieren durch eigene Aktivität.78

Herman Nohl, dessen nun bereits ein Jahr zurückliegender Aufsatz Landbewegung, Osthilfe und die Aufgabe der Pädagogik, so weit reichende Wellen geschlagen hat, ist im September 1932 fest davon überzeugt, dass das Programm, das er mit Aenne Sprengel, Käthe Delius und anderen ersonnen hat, erfolgreich sein kann und zwar nur so wie er es sich vorstellt.79 Die Aktivitäten anderer Gruppierungen empfindet er als störend oder kontraproduktiv, er erkennt nicht, dass die Idee der Siedler:innenberatung längst nicht mehr nur sein persönliches Nischenprojekt ist, sondern dass sich seine theoretischen Überlegungen verselbstständigt haben und dass das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Siedlerinnenhilfe und Anti-Polanismus: Binow im September 1932

Trotz seiner markigen Worte gegenüber Hildegard von Gierke und trotz der Tatsache, dass nun endlich die Gelegenheit gekommen wäre, Worten Taten folgen zu lassen, befasst sich Herman Nohl weiterhin offenbar weniger mit praktischen Fragen, als vielmehr mit der Theorie des Vorhabens “Siedlerinnenberatung” – doch auch damit ist längst nicht mehr der Einzige. Ende September/Anfang Oktober 1932 findet in der Jugendherberge in Binow bei Stettin die von Werner Krukenberg bereits im Juni angekündigte Tagung des Studienkreises der Pädagogischen Akademie mit ca. 80 Teilnehmer:innen statt, darunter Irmgard Delius, Thea Iffland, Elisabeth Siegel und Aenne Sprengel.80 Nohl, dessen ideologische Linie ganz der Diskussion in Binow entspricht, ist dort selbst nicht anwesend.81 Er hält fast zeitgleich einen Vortrag bei der Heilpädagogischen Fachkonferenz in Berlin, veranstaltet vom Deutschen Archiv für Jugendwohlfahrt e.V. – diesen wird er später wiederum als Aufsatz (Der Schulkindergarten zwischen Wohlfahrtspflege und Schule) veröffentlichen, hierzu gleich mehr.82

Die Tagung in Binow wird als Ergänzung zur August-Tagung in Stolp verstanden – und da hier viele der zu diesem Zeitpunkt wesentlichen Akteur:innen in Pommern und im Bereich Siedler:innenhilfe zusammen kommen, lohnt sich ein Blick in den Tagungsbericht, aus dem insbesondere deutlich wird, wie sehr diese Vertreter:innen der sozialen Arbeit ein national-politisches Verständnis ihrer eigenen Tätigkeit haben, das sich insbesondere gegen Polen richtet.83 Polen wird im Laufe der Tagung als wirtschaftlich rückständig charakterisiert, seiner Bevölkerung ein niedriges Bildungsniveau und der politischen Führung Expansionsbestrebungen attestiert. Die Rede ist u.a. vom “Minderheitenschutz” gegenüber den in Polen “verbliebenen” Deutschen. Ein Vortragender, Wilhelm Oppermann, zuletzt gemeinsam mit Elisabeth Siegel an den Pädagogischen Akademien in Stettin und Elbing tätig, stellt die Frage, ob “ein Ausgleich zwischen Polentum und Deutschtum möglich” sei und liefert die Antwort direkt selbst: “Es erscheint ausserordentlich erschwert dadurch, dass unser deutsches Nationalbewusstsein gegenwärtig sich an den Ostfragen (Ostsiedlung) das polnische aber an den Westfragen entzündet.”84

Ähnlich wie Herman Nohl sehen die Mitglieder des Arbeitskreises in den Siedlungen des Ostens einen “Weg zur Gesundung unserer überindustrialisierten Wirtschaft”.85 Inhaltlich widmet man sich in Binow den nun schon bekannten Themen, Werner Krukenberg schildert bspw. die “gegenwärtige Lage des Freiwilligen Arbeitsdienstes mit seinen Bildungs- und Erziehungsaufgaben”. Ein weiterer Schwerpunkt der Tagung liegt, bedingt durch die hauptsächliche Tätigkeit der Teilnehmer:innen, auf den “Aufgaben ländlicher Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Siedlung”.

Aenne Sprengel stellt ihre mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Zahlen zum Thema “Die Frau in der Siedlung” vor, sie schildert zunächst die Rolle und Aufgaben der Siedlerfrau, die im Sommer einen Arbeitstag von bis zu 19 Stunden habe und vielfach vor ihr neuen Herausforderungen stehe. Hiervon leitet sie über zu den Aktivitäten der Landwirtschaftskammer in Ostpommern:

Seit dem Frühling dieses Jahres wurden in Pommern 12 Siedlungspflegerinnen (Siedlungsberaterinnen) eingestellt. Sie wohnen in der Siedlung und beraten die Frauen zunächst fachkundig in ihrer Wirtschaft. Darum muss die Siedlungsberaterin in Pommern die Landwirtschaft und den Osten kennen. Daneben und damit verbunden aber hat sie andere Aufgaben: Krankenhilfe, Jugendhilfsarbeit, Errichtung von Erntekindergärten usf., um so die Frauen als Mütter zu unterstützen und zu entlasten. Die Arbeit muss je nach persönlichem Können und nach den örtlichen Begebenheiten verschieden angefasst werden. Der Zusammenarbeit mit dem Lehrer, dem Pfarrer, dem Arzt usf. kommt natürlich dabei eine grosse Bedeutung zu.86

Auch hier – kein Wort hinsichtlich einer etwaigen Überforderung der Siedlungsberaterinnen noch eine Forderung nach Unterstützung in substantieller Form, es geht Aenne Sprengel um qualitative, nicht quantitative Hilfe. Ergänzend berichtet ein Walter Siebert aus Bychow, Kreis Lauenburg, von seiner Tätigkeit als Lehrer in einer Neusiedlung.87 Er betont ebenfalls die Notwendigkeit einer Unterstützung der Siedlerfrauen:

Für die Mädchen ist hauswirtschaftlicher Unterricht wichtig. Ihn gibt entsprechend ihrer Beratung der Mütter die Siedlungspflegerin. Auch im Werkunterricht hilft sie, ebenso die Fürsorgerin mit. […] In all solcher [sozialer] Arbeit [des Lehrers] ist die Siedlungspflegerin eine wichtige Hilfe und sie erfährt ihrerseits Förderung durch den Lehrer, z.B. bei der Gründung des landwirtschaftlichen Hausfrauenvereins, beim Mädchenfortbildungsunterricht. In der Erntezeit wird der Landkindergarten nötig.88

Sowohl aus diesem Bericht wie aus dem Referat Aenne Sprengels wird klar, dass die Siedlerfrauen nicht einfach Unterstützung bei der Arbeit benötigen, jemanden, der stumpf abarbeitet, obwohl eine solche sicher dankbar angenommen wird, sondern dass Hilfe in den Siedlungen – wie von Anfang an vorgesehen – eine qualitative Unterstützung durch erfahrene Fachkräfte, sei es von hausschaftlicher oder sozialpädagogischer Seite her sein sollte. Insofern ist die Orientierung hin zum freiwilligen Arbeitsdienst und seinen ungelernten, mit dem Leben in den Siedlungen nicht vertrauten Arbeitswilligen, die möglicherweise das erste Mal alleine von zuhause weg sind und selbst intensiver Betreuung bedürfen, erstmal unlogisch.89

Exkurs: Zur Situation in den Arbeitslagern

Zur Veranschaulichung der Situation in den Arbeitslagern liegt eine Schilderung von Elisabeth Eckert vor, die rückblickend von ihrer Ankunft in Falkenwalde erzählt:

Was fand ich vor: Eine kleine Jugendherberge. Wäsche zum Flicken und viele Meter grünen Stoff, aus denen Sporthemden für die Jungen eines Lagers der Evangelisch-Sozialen Schule genährt werden sollten. Eine junge Fürsorgerin, die seit zwei Monaten mit den Mädchen lebte und die Nähstube leitete. Zehn arbeitslose Mädchen aus Stettin – zehn Kilometer entfernt – im Alter zwischen 19 und 27 Jahren […]. Zwei waren Näherinnen, zwei Hausangestellte, eine Friseuse, fünf Arbeiterinnen, und alle waren lange arbeitslos. Bald kamen dazu vier Verkäuferinnen […]. Etwas neugierig aber gleichgültig wurde ich empfangen. Die Mädchen waren durch die Arbeitsämter geschickt worden. Sie konnten auf diese Weise 20 Wochen umsonst leben; als Gegenleistung hatten sie täglich 6 Stunden Näharbeit zu verrichten. Dazu waren sie bereit.90

Es ist überdeutlich, der Arbeitsdienst in seiner Form, wie er 1931 eingeführt wurde, war eine Beschäftigungsmaßnahme, weder die Organisator:innen einzelner Maßnahmen noch deren Teilnehmerinnen erwarteten mehr, als dass sie versorgt wurden und damit im Zweifel die Zeit, in der sie Arbeitslosenunterstützung erhielten, verlängern konnten. Der Dienstgedanke, die Überlegung, durch den Arbeitsdienst junge Menschen für eine größere Sache zu motivieren und dadurch einen Gemeinschaftssinn zu schaffen, also das, was in den theoretischen Diskussionen im Vordergrund steht, war unter diesen Umständen in der Praxis nicht realistisch umsetzbar. Dazu kommt, dass die in der Mehrheit ungelernten oder gering qualifizierten Teilnehmerinnen, i.d.R. städtischer Herkunft waren, keine qualifizierten Arbeitskräfte, die man in den Siedlungen einsetzen hätte können. Elisabeth Eckert bindet in ihren Rückblick auf diese Zeit, beim Verfassen Ende der 1970er Jahre, einen Auszug aus ihrem Tagebuch vom Mai 1932 ein:

In den neuen Mädchen […] habe ich Hilfe. Sie haben einmal von “SA-Freunden” gesprochen, darum werden sie von den anderen abgelehnt. Außerdem helfen sie mir im Garten, die andern wollen nicht im Garten arbeiten. Das hätte man auf dem Arbeitsamt nicht gesagt. Sie sollten nähen und den Haushalt besorgen. Von “Garten” hätte man nichts gesagt.91

Elisabeth Eckert bringt hier – neben dem Hinweis, dass die dem Nationalsozialismus zugeneigten jungen Frauen sich eher für “die Sache” einbringen als andere – den Aspekt der Erziehung ins Spiel. Die jungen Frauen werden von ihr dazu gebracht, sich mit der Gartenarbeit zu befassen – und merken, dass es Freude bringt:

Einmal hörte ich ein Gespräch im Waschraum: “Was Fräulein E. heute über die Arbeit gesagt hat, das war schön.” (“Nichts Besseres ist, denn daß der Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit.”) Ich war glücklich, daß die Mädchen zuhören und manchmal daran denken! So ist der Weg also richtig.92

Die Entwicklung hin zu einem massenhaften Einsatz von ungelernten Arbeitskräften hat – ohne hier auf die theoretischen Konzeptionen sowohl vor als auch nach 1933 weiter eingehen zu können – viel mehr mit den Absichten die am Arbeitsdienst teilnehmenden Frauen betreffend zu tun, als mit dem Objekt ihrer Tätigkeiten. Der Arbeitsdienst wird für die Teilnehmerinnen konzipiert, ihr Einsatz wird nicht nach wirtschaftlichen Aspekten bewertet, es handelt sich um billige, oft genug anspruchslose Arbeitskräfte, für die das “Erlebnis” im Mittelpunkt stehen soll und steht. Der Arbeitsdienst als Erziehungsinstrument gewinnt gegenüber dem Arbeitsdienst als Instrument der Siedlerinnenhilfe letztlich die Oberhand.93

In der Anfangsphase der Siedler:innenberatung in Pommern, als die Idee, den weiblichen Arbeitsdienst für die zusätzlich anfallenden Arbeiten einzusetzen, gerade erst aufkommt, wird durchaus noch darauf eingegangen, dass es zusätzlich zu den helfenden Händen einer fachkundige Anleitung bedarf. Ein Bericht in der Zeitschrift Mädchen formuliert den Bedarf im Frühjahr 1933 so aus:

Das wirkliche Gelingen einer Siedlung hängt zum großen Teil von der Leistung der Siedlerfrau ab, und die ist nur zu oft den großen Anforderungen, die beim Aufbau der Siedlung an sie gestellt werden, gesundheitlich kaum gewachsen. Auch hierbei ist wieder wichtig, daß die Mädchengruppe eine Führerin hat, die selber versteht, sie zu den Arbeiten anzuleiten, vielleicht auch manchmal der noch unerfahrenen Siedlerfrau mit Rat zu Hilfe zu stehen.94

Es soll nicht unterschlagen werden, dass es zeitgleich auch andere Stimmen gibt, die den weiblichen Arbeitsdienst gegensätzlich bewerten. So äussert sich der in Bethel als Mitarbeiter Friedrich von Bodelschwinghs für die Ausgestaltung eines evangelischen Arbeitsdienstes zuständige Pfarrer Gerhard Stratenwerth in einer im Frühjahr 1932 veröffentlichten Broschüre mit dem Titel Eine Bresche – Der Arbeitsdienst als Ausweg für Deutschlands Jugend aus einem Dasein ohne Hoffnung und Ziel hinsichtlich des weiblichen Arbeitsdienstes zunächst ähnlich:

Was hilft es, wenn es gelänge, große Teile unserer männlichen Welt durch den Arbeitsdienst wieder mit der Erde zu verbinden, ohne daß die rechten Frauen ihnen zur Seite stehen?95

Man müsse deshalb junge Frauen ebenso wie Männer in die Arbeit auf dem Land bringen, allerdings betont Stratenwerth, dass es sich nicht um eine Ausbildung handeln könne, denn:

Das Mädchen, dessen Bauernblut wieder durchschlägt und lebendig wird, erfaßt spielend die Aeußerlichkeiten seiner Aufgabe, an denen eine andere sich verzweifelt und vergeblich müht. Der Arbeitsdienst als Umschulung hat also auch für die weibliche Seite in erster Linie die Aufgabe, diese erste Auslese zu ermöglichen. […] Die Dienstwilligen müssen an eine Arbeit herankommen, bei der ihre körperlich und geistige Widerstandskraft mit der möglichsten Härte geprüft wird, bei der sie aber auf der anderen Seite nichts verderben können. Solche Arbeit ist für Frauen vielleicht nur im einfachen Gemüsebau zu finden. Die Bebauung von Kohl- und Bohnenfeldern könnte wohl mit weiblichen Kräften durchgeführt werden. Dabei sollte grundsätzlich der Boden nicht gepflügt, sondern mit der Hand umgegraben werden. Auch die Düngung mit natürlichem Dünger sollte mit der Hand erfolgen. Jeder mit bäuerlichen Verhältnissen Vertraute weiß, daß das eine Aufgabe ist, die oft genug von weiblichen Kräften getan wird.96

Im Gegensatz zu dem, was bspw. Aenne Sprengel und Thea Iffland (und Elisabeth Eckert) fordern, wird bei Stratenwerth explizit eine rein manuelle, beinahe “bestrafende” Arbeit für die jungen Frauen gefordert, die als Bewährung verstanden wird, um sich als Siedlerin zu qualifizieren. Die Frau als Mitarbeiterin im bäuerlichen Betrieb wird als Arbeitskraft betrachtet, der schwere und wenig attraktive Aufgaben zufallen, was von den im Arbeitsdienst auf eine solche Existenz vorzubereitenden jungen Frauen verinnerlicht werden soll. Nach Abschluss des Arbeitsdienstes sollen die jungen Frauen dann als “billige und verständnisvolle Mitarbeiterinnen”, als “Melkmägde und dergl.” in den Siedlerdörfern des Ostens eingesetzt werden.97

Mit der Ausdehnung der Diskussion ergab sich eine Vielfalt an Positionen, auf die nicht im Detail eingegangen werden kann. Ebenso wenig kann der Gedanke weiter ausgeführt werden, dass – im Gegensatz zu dem, was Stratenwerth sich vorstellt – die Ideen Aenne Sprengels, Herman Nohls u.a. eben gerade nicht darauf abzielen manuelle Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in großem Stile aufzuziehen, sondern dass ihnen an qualifizierten Teilnehmer:innen gelegen war, die man nur dann zu gewinnen können glaubte, wenn die Arbeit in den Hintergrund trat und ein anderes, ideelles Ziel mit dem Arbeitsdienst verbunden wurde.

Volk aber nichts völkisch?

Etwa ein halbes Jahr nachdem die ersten Siedlungsberaterinnen ihre Tätigkeit aufgenommen haben, ziehen die Tagungsteilnehmer:innen in Binow ein erstes, positives Fazit. Und trotz nationalistischer Untertöne findet sich im schriftlichen Resümee der Tagung der Hinweis, dass “die pädagogische Richtung nicht auf den Einzelnen, sondern auf das Volk hin” gedacht wird und dass dieses Volk “in täglichem Tun und täglicher Verantwortung [entstehe], nicht durch Züchtung völkischer Ideologien”, denn solches führe dazu, dass “das Volk in seiner realen Existenz nicht gesehen [und] zum Mittel von Parteien degradiert” werde.98

Diese Aussage ist insofern interessant, als dass der Ton wie der Inhalt der Diskussionen und Publikationen, sowohl bei den vorgestellten Tagungen des Jahres 1932 als auch im Briefverkehr zwischen Herman Nohl und den diversen Akteur:innen im Bereich Siedler:innenhilfe aus heutiger Perspektive schon sehr nach dem klingt, was die Nationalsozialisten nur kurze Zeit später lauthals in die Welt hinaus schreien werden. Das ist einerseits irritierend, weil zwar eine Reihe der beteiligten Personen durchaus – wie noch dargestellt werden wird – auch nach 1933 ihre Arbeit fortsetzen werden, einige aber eben auch nicht, weil sie den Nationalsozialisten politisch nicht genehm sind oder es auch gar nicht sein wollen. Und trotzdem klingen auch sie noch vor Januar 1933 kaum anders, als es uns nach der Machtübernahme durch die NSDAP vertraut wird. Melanie Werner fasst die heutige Irritation so zusammen: “Der Nationalismus und das Völkische Gedankengut, das uns heute zu Recht irritiert und entsetzt, war zur Zeit des Kaiserreichs gesellschaftlicher Mainstream.”99 – Auch in der Weimarer Republik kann man angesichts der analysierten Texte ergänzen.

Es zeigt sich hier zweierlei: Einmal die Bestätigung auch für dieses Arbeitsfeld, dass die Ideologie der Nationalsozialisten eben kein weltanschaulicher Fremdkörper ist, der den Deutschen am 30. Januar 1933 übergestülpt wird, sondern dass inhaltlich an bestehende Diskurse angeknüpft wird, diese im Zweifel von den Nationalsozialisten erst übernommen und dann ausgebaut werden. Zugleich muss man sich nicht wundern, dass es vielen Menschen, gerade auch in dem hier betrachteten Arbeitsbereich, nicht schwer fiel, unter der neuen Regierung weiter tätig zu sein, weil sich zunächst eben nicht viel änderte, sie ihre Arbeit fortsetzen konnten – möglicherweise sogar mit größerer staatlicher und finanzieller Unterstützung als zuvor. Da sie oft ohne nennenswerte Anpassungsforderungen ihre Projekte, die nicht nur von ihnen im Grunde als politisch neutral verstanden werden, weiter verfolgen können, findet für diese Menschen mit der Machtübernahme durch die NSDAP kein wahrnehmbarer Bruch statt. Es mag daher leicht der Gedanke aufgekommen sein, dass man sich mit den neuen Machthabern gut arrangieren könne; kleinere Konzessionen, wie beispielsweise der Gebrauch bestimmter Begriffe und der Verweis auf politisch opportune Texte und Autoren fielen dann weniger ins Gewicht angesichts einer gesicherten finanziellen Lage. Zu realisieren, dass man mit seinen Tätigkeiten nationalsozialistische Ziele unterstützte war ggf. weniger problembehaftet, als wir das rückblickend von den damaligen Akteur:innen einfordern, die sich ideologisch weitgehend mit den neuen Machthabern auf einer Linie sahen, auch ohne “Nazis” zu sein. – Und dann ist es nur noch ein kleiner Schritt dahin, sich auch mit anderen NS-Zielen und der NS-Ideologie selbst zu identifizieren.100

Zur Stellung der Frau im System der sozialen Arbeit

Wie bereits erwähnt, hält Herman Nohl, statt in Binow mit zu diskutieren, am 29. September 1932 in Berlin bei der Heilpädagogischen Fachkonferenz (Veranstalter: Deutsches Archiv für Jugendwohlfahrt e.V.) einen Vortrag, den er später unter dem Titel Der Schulkindergarten zwischen Wohlfahrtspflege und Schule zunächst im Dezember-Heft der Erziehung und dann 1949 in seinem Sammelband Pädagogik aus dreißig Jahren veröffentlicht.101 Dieser Text fällt thematisch aus der Reihe und hat vielleicht aus deshalb in der Rezeption kaum Beachtung gefunden.

Womit befasst sich Herman Nohl? Der Schulkindergarten, gemeint ist eine Art Förderklasse zwischen Kindergarten und Grundschule, für den er nach eigener Angabe “seit Jahren eine besondere Vorliebe” habe, finde Zuspruch, so stellt Nohl fest, “von zwei verschiedenen Seiten”, einig sei man sich aber über dessen “Notwendigkeit und weiter darüber, daß es sich bei ihm nicht um eine karitative Angelegenheit handelt, […] sondern um eine ganz einfache rechtliche Verpflichtung des Staates, die der Schulpflicht der Kinder entspricht.”102 Nohl argumentiert, dass die in den Schulkindergarten überwiesenen Kinder entweder körperlich noch nicht reif für die Schule, oder “geistig zurückgeblieben oder schwererziehbar” sind, was zur Folge hat, dass die eine Gruppe “pflegerisch”, d.h. “mit allen Mitteln der Jugendwohlfahrt”, die andere “propädeutisch” “auf die Schule und auf die Unterrichtsfähigkeit hinzielen[d]“ betreut werden müsse.103

Auch in diesem Text beruft sich Nohl wieder auf Fröbel, der “der erste gewesen ist, der die Aufgabe dieser Vermittlungsklasse”, als die Nohl ein solches Förderjahr betrachtet, “gesehen hat” – er schlägt daher die Bezeichnung “Fröbelklasse” vor. Eine solche Klasse solle aus praktischen Gründen und mit Blick auf die Wünsche der Kinder (!) in die Grundschule integriert werden.104 Und Nohl bringt noch ein weiteres Argument auf den Tisch: Die für den Schulkindergarten zuständigen Jugendleiterinnen würden aktuell gegenüber den Lehrer:innen schlechter gestellt, obwohl sie in der Praxis eine gleichwertige Arbeit leisten, nicht einmal die Schulferien erhielten sie, es finde ein “physische[r] [und] moralische[r] Mißbrauch eines pädagogischen Menschen” statt.105 Im Weiteren verweist Nohl dann noch auf die Anforderungen an die Ausbildung von Jugendleiterinnen für solche Schulkindergärten und die Notwendigkeit, dass hierfür durch eine enge Verbindung mit der Praxis neue Methoden entwickelt werden. Ich will aber darauf zurück kommen, wieso der Vortrag durchaus in das Wirken Herman Nohls im Jahr 1932 passt:

- Dieser Vortrag ist vielmehr eine Aufforderung zur Diskussion als dass Nohl darin seine pädagogische Theorie ausbreitet, er musste hierfür vermutlich nicht allzu viel Aufwand betreiben.

Fröbel. Nohl bleibt bei seinem Argument, dass Fröbel der Pädagoge der Stunde sei.

- Mit seinem Plädoyer, den in Schulkindergärten beschäftigten Jugendleiterinnen mehr Respekt entgegen zu bringen, bleibt Nohl bei seiner Linie: Die Pädagogik hat eine wichtige Rolle innerhalb der Gesellschaft und entsprechend auf die mit ihr Befassten.

Ungewöhnlich ist dagegen, dass Nohl weder auf die Bedeutung der Erziehung für die Gesellschaft (Stichwort Nationalpädagogik), noch auf die Rolle der Frau als Pädagogin qua Geschlecht eingeht. Insofern hat der Vortrag vom 29. September tatsächlich wenig Aussagekraft für die Themen, mit denen sich Nohl in diesen Wochen und Monaten eigentlich beschäftigt. Weshalb sich Nohl dazu entschied, an dieser Konferenz teilzunehmen, kann nicht mehr geklärt werden, vermutlich hat es mit seinen persönlichen Verbindungen zum Archiv für Jugendwohlfahrt zu tun. Umso erstaunlicher, dass er diesen aus der Reihe fallenden Text, in den allem Anschein nach nicht viel Mühe geflossen ist, in seine Sammlung der relevantesten Texte 1949 aufnimmt. Auch dazu kann nur spekuliert werden, die Vermutung liegt nahe, dass er die Neu-Publikation dazu nutzen wollte, zu zeigen, dass er sich bereits 17 Jahre zuvor mit weiterhin aktuellen Themen befasst hat – und nicht nur mit mittlerweile historischen Fragen wie dem Arbeitsdienst und der Siedlung.

Nicht zum ersten Mal stellt sich die Frage zur Position Herman Nohls gegenüber den doch mehrheitlich weiblichen Zuhörer:innen und Adressat:innen seiner Vorträge und Texte. So berichtet Nohl im Kontext der Vorbereitungen zu einer weiteren Tagung an seinen Freundeskreis:

Vom 2. bis 4. Dezember findet in Breslau eine solche mehrtägige Fröbeltagung statt, wie im August in Stolp, die Frau Luise Besser inszeniert im Verein mit den Regierungen. Das Ziel ist immer: Emporbringung der weiblichen Kräfte durch weibliche Hilfe. Die maskuline Borniertheit ist dabei erstaunlich mitanzusehen. Wie die Gockel sind diese Männer!106

Sich selbst nimmt er davon natürlich aus, Nohl vertritt schließlich wo er kann, die Sache der Frauen, es sei daran erinnert, wie er Anfang April nach der Tagung in Behle an Hans Krüger und Aenne Sprengel schrieb und sich über die fehlende weibliche Perspektive echauffierte, er brauchte, Zitat, “allerlei Energie, um den Leuten den weiblichen Gesichtspunkt verständlich zu machen” und um “den Respekt vor der weiblichen Arbeit durchzusetzen”.107

Tatsächlich liegen Nohls Positionen weit hinter dem zurück, was die zeitgenössische Frauenbewegung fordert, was aus einem Text, den Hilde Lion am 23. Oktober 1932 in der Frankfurter Zeitung veröffentlicht, deutlich wird; sie nimmt darin Stellung zur Gestaltung des weiblichen Arbeitsdienstes.108 Der Beitrag muss vor dem Hintergrund der von Vertreterinnen unterschiedlicher Frauenorganisationen erarbeiteten (und bereits vorgestellten) Denkschrift zum Arbeitsdienst betrachtet werden, Hilde Lion fasst in ihrem Artikel deren grundlegende Forderungen zusammen bzw. ordnet die Position der Vertreterinnen der weiblichen Sozialpädagogik in die aktuelle Diskussion ein.109 Deutlich wird, dass die progressiven Kräfte innerhalb der Frauenbewegung den weiblichen Arbeitsdienst als Beschäftigungsprogramm mit erzieherischen Ansprüchen, allerdings nicht als Erziehungsanstalt betrachten, Hilde Lion schreibt:

Als ideale Arbeitsform nach Ort und Arbeitsinhalt betrachten wir das Werkheim, das an sich organisch gegliedert, Küchen-, Näh-, Kinderbetrieb vereinigt und der Nachbarschaft zusätzliche sachliche und persönliche Dienste leistet in der Art eines zeitgemäßen Settlements. Daneben wird für die Stadt auch der offene Dienst als Form des weiblichen Arbeitsdienstes bleiben, d.h. die Tagesunterbringung, vor allem wegen der großen Zahl von Mädchen, die gern ‘frei’ wären, aber ihre paar Unterstützungsgroschen mit an den Familienkochtopf und an die Miete wenden müssen. Außerdem genügt diese erzieherisch vielleicht nicht so intensive Zusammenfassung für die in Frage kommenden Arbeiten.

Das Ziel des weiblichen Arbeitsdienstes sei ein emanzipatorisches, den jungen Frauen solle deutlich werden, dass und welche Möglichkeiten ihnen offen stehen:

Die Werbung für den weiblichen freiwilligen Arbeitsdienst ist keine geringe Sache. Man darf bei den hausgebundenen jungen Mädchen nicht mit allzuviel Selbstmeldung rechnen. Aber wir müssen sie auf die Chance einer neuen Lebensform aufmerksam machen, deren Bedeutung weiterreichen kann, als die 20 Wochen. […] So kann der Arbeitsdienst für die junge arbeitslose Frau ein noch nicht ganz begriffener Weg zur Freiheit in selbstgewählter Bindung werden.

Diese Vorstellung vom weiblichen Arbeitsdienst wird sich nicht durchsetzen und sie wirkt schon zeitgenössisch, d.h. im Herbst 1932, angesichts der weitaus zahlreicheren publizistischen Äußerungen, die den Arbeitsdienst als gesamtgesellschaftliche Erziehungseinrichtung imaginieren, ein wenig aus der Zeit gefallen. Eine wie auch immer geartete Emanzipation junger Frauen als ultimatives Ziel des freiwilligen Arbeitsdienstes steht zu diesem Zeitpunkt nicht zur Debatte, auch wenn nicht nur Aenne Sprengel und Käthe Delius, sondern auch Herman Nohl durchaus emanzipatorische Argumente zulassen.

Das von Nohl formulierte Ziel der an der Schnittstelle von Arbeitsdienst und Siedlungsvorhaben liegenden Aktivitäten ist denkbar verschieden von dem, was sich Hilde Lion vorstellt, jungen Frauen sollen nicht neue Chancen für ein selbstbestimmtes Leben eröffnet werden, sie sollen vielmehr in einer als traditionell weiblich definierten Sphäre miteinander und füreinander letztlich einfachste manuelle Arbeit verrichten.

Ein bisschen Reaktion

Ende Oktober ist Herman Nohl erneut in Berlin, er hält am 26. Oktober den Vortrag Pädagogische Bewegung oder pädagogische Reaktion.110 “Gegen wen sich die Rede […] politisch richtet”, sei zwar nicht eindeutig, so Benjamin Ortmeyer, es werde aber deutlich, dass, Nohl zufolge, “die Autonomie der Pädagogik […] ihre Grenzen hat”, angesichts der größeren politisch-geschichtlichen Entwicklungen.111 Den Rahmen dieses Vortrags bildet eine Veranstaltung “gegen die pädagogische Reaktion”, im Reichswirtschaftsrat, an der

sich 16 pädagogische Verbände, darunter der Deutsche Lehrerverein, der Allgemeine Deutsche Lehrerinnenverein, der Deutsche Fröbelverband, der Deutsche Verband der Sozialbeamtinnen, die Gilde Soziale Arbeit, der Arbeitskreis zur Reform der Fürsorgeerziehung und andere sozialpädagogische Vereinigungen beteiligten.112

Ob der Fröbelverband tatsächlich als Mit-Einladender auftreten sollte, wird zwischen Herman Nohl und Hildegard von Gierke Mitte September 1932 diskutiert. Hildegard von Gierke hatte wohl gegenüber Elisabeth Blochmann Kritik an dem von Nohl ursprünglich geplanten Vortragstitel (Pädagogische Bewegung oder Reaktion) geäußert, dieser schien ihr politisch sensibel, was Nohl wiederum nicht nachvollziehen kann.113 Außerdem hat er den Titel in der Zwischenzeit konkretisiert, so dass kein Missverständnis aufkommen könne (Pädagogische Bewegung oder pädagogische Reaktion). Nohl schlägt dann als Kompromiss vor, der Fröbelverband müsse nicht prominent in Erscheinung treten, wenn ihr “zu ängstlich auch bei der pädagogischen Reaktion zu Mute” sei:

Ich hatte den Fröbel-Verband zur Einladung vorgeschlagen neben dem Lehrerverein, damit er nicht vergessen wurde, aber ich nehme es in keiner Weise übel, wenn Sie sich nicht beteiligen wollen, zumal es ja schliesslich nicht meine Veranstaltung ist, ich bin ja auch nur eingeladen.114

Mit dem angepassten Titel ist Hildegard von Gierke zufrieden, es bleibt dabei, dass der Fröbel-Verband mit einlädt.115 Dem Vortrag Nohls vom 26. Oktober 1932 wird meiner Meinung nach gegenüber seinen anderen Texten aus diesem Jahr zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet, weil er sich vordergründig so eindeutig auf eine Forderung bringen lässt: “ein großer Aufruf, die pädagogischen Kräfte in der schwierigen Situation des Landes nicht zu beschneiden, sondern aufzuwerten”.116 Zu dieser Interpretation – die nicht falsch ist, aber nicht das ganze Ausmaß des Geschriebenen umfasst – trägt der Kontext bei, in dem der Vortrag gehalten wird. Christian Niemeyer, ansonsten Nohls Position in jenen Jahren gegenüber durchaus kritisch, betont z.B., dass es sich bei der Veranstaltung um eine “der letzten großen Kundgebung[en] gegen die pädagogische Reaktion” gehandelt habe; Nohls Vortrag sei gegen die spöttische Kritik an der Sozialpädagogik gerichtet (Stichwort: “Humanitätsduselei”).117

Tatsächlich beklagt Nohl in erster Linie die Etatkürzungen und weitere Sparmaßnahmen im pädagogischen Bereich, obwohl doch die Pädagogik (bzw. die Erziehung) “die beste Waffe für den Aufstieg Deutschlands” sei:

Wenn ein Volk kein anderes Kapital mehr hat als seine Menschen, ihre Lebendigkeit und ihre Zucht, dann ist die Pflege und die Erziehung dieser Menschen die primäre Aufgabe, die jeder andern vorangeht, und Politik und Wirtschaft sind von der richtigen Lösung dieser Aufgabe abhängig.118

Elisabeth Siegel platziert Nohls Vortrag in ihrer Autobiografie im Kontext der Schließung der Pädagogischen Akademien in Preußen und des allgemeinen Rückbaus im Bereich der Pädagogik, was durch dessen einführende Worte sicherlich richtig ist (“die Tatsache des äußeren und inneren Abbaus der pädagogischen Bewegung”), aber übersieht, dass Nohl entgegen seiner Beteuerung, nur aus der Sicht der Pädagogik zu sprechen, höchst politische Aussagen trifft, sie schreibt:

Für die Pädagogischen Akademien, insbesondere für die in sozialpädagogischen Fragen engagierten, erschien es als eine “große Stunde”, als Nohl in einer von der “Gilde soziale Arbeit” zusammengerufenen Versammlung im Dezember 1932 in Berlin über “Pädagogische Bewegung und pädagogische Reaktion” sprach […], gegen den Begriff der “Humanitätsduselei” und gegen Einschränkungen aller Jugendhilfemaßnahmen protestierte und im Zusammenhang mit einem Nothilfeprogramm für den Freiwilligen Arbeitsdienst statt Abbau gerade jetzt Umbau der Jugendhilfe verlangte.119

Ja, Herman Nohl verlangt einen größeren Fokus und finanzielle Sicherheit für pädagogische Institutionen, aber seine Kernbotschaft ist eine andere, was nur dann deutlich wird, wenn man sich anschaut, welche Argumente er konkret anführt und wie. Zunächst außerdem der Hinweis, dass Nohl selbst in der Veröffentlichung seiner “Osthilfe”-Aufsätze 1933 in einer Fußnote auf diesen dort nicht abgedruckten Vortrag verweist – und zwar in dem Kontext, in dem er feststellt, dass sich die Pädagogik aktuell in einer “dritten Phase” befinde.120

Ich behaupte, Pädagogische Bewegung oder pädagogische Reaktion? kann nur entschlüsselt werden, wenn man Die volkserzieherische Arbeit innerhalb der pädagogischen Bewegung kennt, insbesondere die folgende, bereits ausführlich besprochene Passage:

Sehen wir nun wieder auf die pädagogische Bewegung unserer Generation, so ist offensichtlich, daß auch hier jene dritte Phase begonnen hat, die wieder nach Gehalt und Richtung der Kräfte verlangt. Das erscheint oft wie bloße Reaktion, in Wahrheit aber ist immer das überlegene Ganze gemeint mit seiner objektiven Gewalt, das die individuellen Kräfte in Anspruch nimmt und die egoistischen in einer großen Verpflichtung bindet.121

Fast wortgleich, allerdings mit einer entscheidenden Änderung äussert sich Nohl im Oktober in Berlin (dieser zweite Text wird als erster publiziert werden):

Auch die pädagogische Bewegung unserer Generation ist jetzt in diese dritte Phase eingetreten, die wieder nach Gehalt, Richtung und Bindung der Kräfte verlangt, die oft wie bloße Reaktion erscheint, und oft auch ist, in Wahrheit aber das überlegene Ganze meint mit seiner objektiven Gewalt, das die individuellen Kräfte verpflichtet. Das Schlagwort dieser dritten Phase ist nicht mehr Persönlichkeit und Gemeinschaft, sondern “Dienst”, d.h. die tätige Hingabe an ein Objektives.122

Was sich zwischen Anfang August und Ende Oktober 1932 verändert hat, ist bezeichnend: Nohl gesteht ein, dass das, was nach Reaktion aussieht, auch Reaktion sein mag – und konkretisiert, was mit den freigesetzten individuellen Kräften geschehen soll, diese werden nicht mehr nur in Anspruch genommen, sondern verpflichtet. Damit überwiegt der Zwangscharakter, der in dieser “dritten Phase” dazu dient, das gemeinsame Große zu schaffen: Der “Dienst” wird nicht mehr (nur) freiwillig geleistet, sondern eingefordert. An dieser Stelle folgt ein langer Exkurs in das Phasenmodell, der im Prinzip 1:1 dem entspricht, was Nohl auch in Die volkserzieherische Arbeit innerhalb der pädagogischen Bewegung aufführt.123 Und dann gesteht Nohl ein, dass das, was man im Allgemeinen unter “Reaktion” versteht, nicht nur Teil der aktuellen “Phase” ist, sondern durchaus seine Berechtigung hat:

Jede Partei und jede Konfession redet heute vom Dienst. Es ist klar, daß jede dieser drei Phasen ihre eigene Form von Pädagogik mit sich bringt, ihre eigene Zielsetzung und ihre eigene Methode. Es ist aber ebenso klar, daß mit der späteren Phase die frühere nicht falsch geworden ist, sondern ihre Wahrheit in der neuen Stufe erhalten bleiben muß: Die Lebendigkeit der Kräfte ist die Voraussetzung wahrer Gemeinschaft und das Leben solcher Gemeinschaft die Voraussetzung echten Dienstes. Wer dies Entwicklungsgesetz der pädagogischen Bewegung verstanden hat, ist vor beidem geschützt: vor einer falschen Reaktion, die meint, die Einsichten der Pädagogik einfach beiseite werfen zu können, um wieder wie in der guten alten Zeit zu arbeiten. Er ist aber auch geschützt vor einer falschen Verfestigung, die die neuen Lebensformen und ihre pädagogischen Aufgaben nicht erkennt und meint, starr mit den früher gewonnenen Erziehungsmitteln ein für allemal auskommen zu können.124

Die Argument im Detail:

“Dienst” ist zum Schlagwort verkommen.

Jede Phase baut auf der vorangegangenen auf.

- Als Ausdruck von “Reaktion” wird in der aktuellen “Phase” das verstanden, was aus den vorangegangenen Phasen mitgenommen wurde.

Dabei transzendiert die “dritte Phase” die vorangegangene, deren Errungenschaften gehen in ihr auf.

- Wer sich als Anhänger einer “Reaktion” versteht, die jede Entwicklung rückgängig machen will, hat nicht verstanden, dass das nicht möglich ist.

Wer nicht verstanden hat, dass auch der aktuelle Zustand nicht endgültig ist, liegt ebenso falsch.

- Konkret bedeutet das, dass die Errungenschaften der “zweiten Phase”, deren “Bemühungen um alle, die im Staube leben, die wirtschaftlich und geistig Schwachen”, deren Fokus auf der Gemeinschaft statt dem Individuum, deren neue soziale Bewegungen wie die Frauen- und die Jugendbewegung oder der Sozialismus als das verstanden werden sollen, was sie Nohls Meinung nach sind: Ausdruck dieser “zweiten Phase” und dazu bestimmt, überwunden zu werden bzw. in dem, was die “dritte Phase” bringt, aufzugehen.125 Ein bisschen Reaktion ist gut, meint Nohl, “mag man das Biedermeierei schelten”.126 Auf aktuelle (politische) Projekte bezogen, erklärt er:

Osthilfe und Siedlung werden nie gelingen ohne den Einsatz pädagogischer Kräfte, die Landbewegung braucht vor allem eine neue ländliche Erziehung und eine wahre Dorfschule, der Wehrsport endet bestimmt mit einem Fiasko, wenn er die alten Methoden des Rekrutendrills übernehmen würde, und der Freiwillige Arbeitsdienst bleibt nur ein Augenblicksventil, wenn er nicht mit gut ausgebildeten Erziehern und einem echten pädagogischen Ethos durchgeführt wird.127

Und Nohl behauptet:

Deutschland wird die historische Aufgabe dieser Jahre nur lösen im Bunde mit der Erziehung und nur mit einer Erziehung, die dem eigensten Gesetz ihres Wesens mit heiligem Ernst die Treue wahrt, aber niemals mit einer pädagogischen Reaktion.128

Nohl nimmt damit im Prinzip voraus, was er etwa ein Dreivierteljahr später im Kreis seiner Schüler:innen als Devise ausgeben wird; Anfang August 1933 findet sich eine größere Gruppe von Student:innen und Mitarbeiter:innen Nohls zusammen, um mehr als ein halbes Jahr nach Antritt und angesichts der schon stattfindenden Verfolgungsmaßnahmen das zukünftige Verhalten gegenüber der nationalsozialistischen Regierung zu besprechen. Nohl fordert bei diesem Treffen die Gruppe dazu auf, “auf ihren Posten zu bleiben”, er geht zu diesem Zeitpunkt – wohlwollend gesprochen – davon aus, dass man sich im Bereich der Pädagogik unpolitisch halten könne.129

Bereits im Februar 1932 hatte Nohl mit fast ähnlicher Wortwahl auf den Abbau der pädagogischen Akademien durch die Preußische Regierung reagiert hatte: “In diesen Tagen scheint mir notwendiger als je vorher, daß wir auf dem Platz bleiben und arbeiten, insbesondere auch publizieren, um unsere pädagogische Stellung zu halten, damit sie die Reaktion und Schwäche überdauert. Gelingt das, so stehen wir nachher umso fester.”130 Nohls Devise, seine vorgeblich unpolitische Haltung richtet sich also tatsächlich ohne Unterschied gegen die Politik der sozialdemokratischen Regierung Preußens wie gegen – wen auch immer er im Oktober 1932 im Blick hat. Denn, so seine Feststellung, […] die pädagogische Reaktion findet sich leider in allen politischen Lagern.”131