Aus meinen Recherchen zu Opfern des Nationalsozialismus als Grundlage für die Verlegung von „Stolpersteinen“ in Grenzach-Wyhlen.

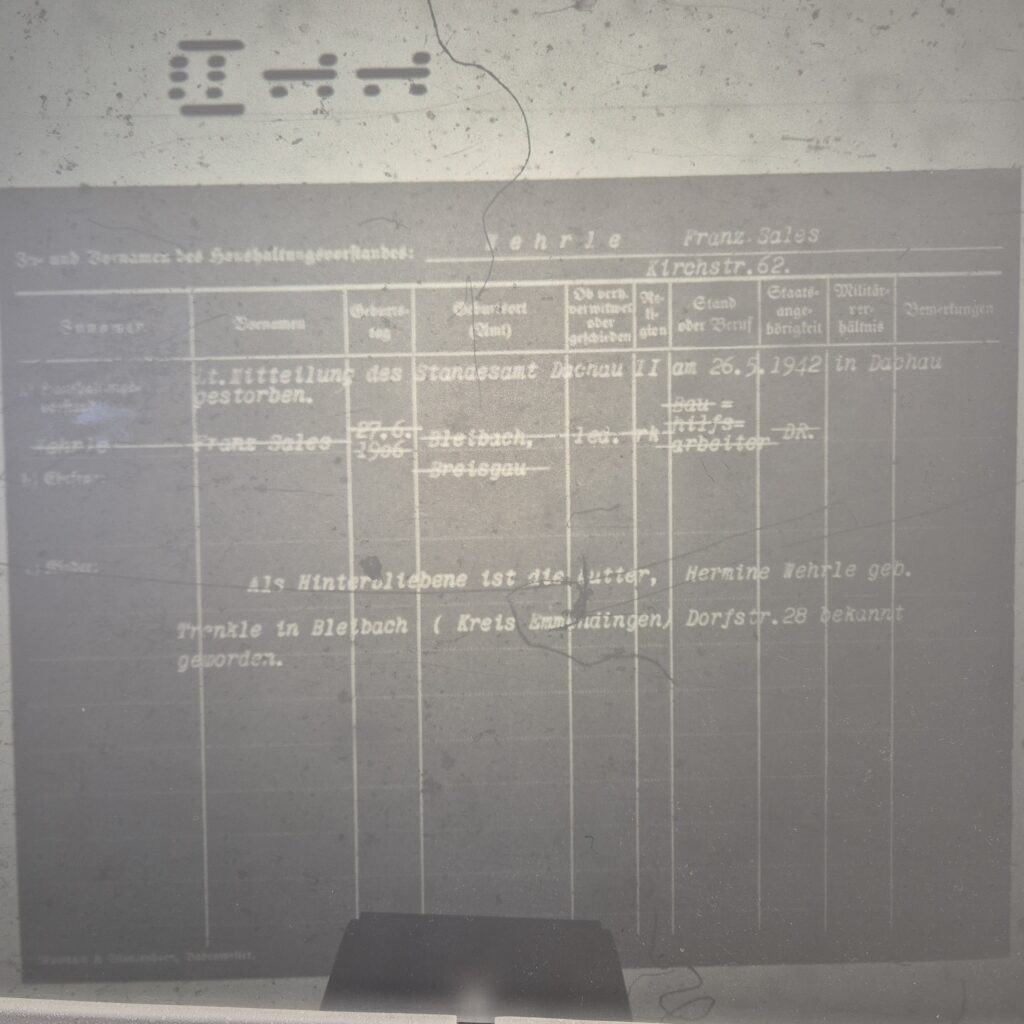

Das Einwohnerregister von Wyhlen verzeichnet für den 10. Oktober 1939 den Zuzug des Bauhilfsarbeiters Franz Sales Wehrle. Er meldet sich an mit der Adresse Kirchstraße 62, bei Heinemann. Mit Datum 18. März 1940, also nur ein knappes halbes Jahr später, wird seine “Abmeldung” notiert, er sei ab diesem Zeitpunkt in Lörrach, in Haft (gewesen); Franz Wehrle wird nicht mehr nach Wyhlen zurück kehren, sein Registerblatt vermerkt weiter:

“Lt. Mitteilung des Standesamts Dachau II am 26.5.1942 in Dachau gestorben. Als Hinterbliebene ist die Mutter, Hermine Wehrle geb. Trendle in Bleibach (Kreis Emmendingen) Dorfstr. 28 bekannt geworden.”1

Weshalb Franz Sales Wehrle im Frühjahr 1940 inhaftiert wurde, konnte trotz umfangreicher Recherchen bisher nicht etabliert werden. Der Verdacht liegt auf der Hand, dass er wegen eines Diebstahls verhaftet wurde, das legt seine Geschichte nahe, entsprechende Dokumente konnten jedoch (noch) nicht gefunden werden.

Geboren am 27. Juni 1906 in Bleibach im Elztal als Sohn eines Schuhmachers, hatte Franz Wehrle offenbar eine schwere Kindheit und Jugend. Die Mutter ließ sich 1920 von ihrem untreuen Ehemann scheiden und hatte seither alleine für ihre Kinder (mindestens vier sind bekannt), zu sorgen. In einem späteren Bericht wird festgehalten, dass sich der Vater, Wilhelm Wehrle, “nach fast einstimmiger Aussage der Zeugen […] garnicht um seine Kinder kümmert, sie vernachlässigt und einem unsittlichen Lebenswandel fröhnt.”2 Die Mutter wiederum sei selbst „wegen Hehlerei an Sachen, die ein anderer ihrer Söhne gestohlen hatte, bestraft worden” und würde den “angeborenen Hang zum Stehlen” ihres Sohnes Franz ausnutzen.

Weitere Informationen zur Familie von Wilhelm und Hermine Wehrle aus Bleibach lassen sich kaum finden, der Name Wehrle ist in Bleibach und entlang der Gutach häufig: Die Breisgauer Nachrichten – Verkündungsblatt der Stadt Emmendingen – melden in ihrer Ausgabe vom 31. Dezember 1908, dass das Konkursverfahren über das Vermögen des Landwirts Franz Sales Wehrle, früher Sonnenwirt in Bleibach, eröffnet wurde.3 Ein weiterer Gastwirt aus Bleibach namens Herkules Wehrle scheint dasselbe Gasthaus bewirtschaftet zu haben.4 Die Verwandtschaftsverhältnisse konnten bisher nicht etabliert werden, ebenso wenig, ob eine Verbindung zu Franz Sales Wehrle, der 1853 nach Amerika auswanderte und/oder zu Franz Sales Wehrle, geb. 1878, der sich im Ersten Weltkrieg auszeichnete, bestehen.5 Ein weiterer Archivfund: Der Hotelbesitzer Franz Sales Wehrle aus Bleibach, der ca. 1901 in Paris einen Nachlass hinterließ.6

Aus den Fürsorgeakten, die zu Franz Sales Wehrle angelegt wurden, wird deutlich, dass dieser bereits als Jugendlicher immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt kam, er beging Ladendiebstahl und stahl offenbar Gemüse von Feldern. 1921, mit noch nicht 15 Jahren, wird er zum ersten Mal verurteilt – das Urteil wird allerdings “auf Wohlverhalten aufgeschoben”. Franz Sales Wehrle kommt in sog. Fürsorgeerziehung, zunächst zu einer Pflegefamilie und ab Februar 1924 in die Badische Fürsorgeerziehungsanstalt in Flehingen.7

Diese Einrichtung, seit 1901 die größte Einrichtung ihrer Art in Baden, beherbergte Anfang der 1920er Jahre etwa 180 Jungen. Der erste Leiter der Anstalt, Wilhelm Umhauer, hielt offenbar wenig vom in ähnlichen Institutionen üblichen militärischen Drill, da er sich davon keinen längerfristigen Erfolg versprach. “Umhauer wollte die Zöglinge aktiv an einer Verbesserung ihrer Situation und die damit verbundene Zukunft interessieren.”8 Dementsprechend wurde in Flehingen ein System etabliert, das es den Jungen ermöglichte, sich durch gutes Benehmen Vergünstigungen und Erleichterungen im Alltag zu erwerben. 1924, als Franz Wehrle dort lebte, waren u.a. sieben Handwerkslehrmeister Teil des Kollegiums, unter deren Anleitung bspw. eine Schuhmacherwerkstatt, die Gärtnerei und eine Bäckerei geführt wurden.

Die regelmäßig in Flehingen erstellten Berichte enthalten zwar durchweg positive Einschätzungen, so sei Franz Wehrle bescheiden, ordentlich, fleißig und zuverlässig, andererseits wird ihm in der Sprache der Zeit eine “psychopathische Veranlagung” attestiert. Aufgrund guten Verhaltens wird Franz Sales Wehrle bereits im Januar 1925 wieder aus der Anstalt entlassen, scheint dann jedoch schnell wieder straffällig geworden zu sein, so dass er ab September 1925 erneut in Flehingen ist, das Amtsgericht Waldkirch ordnet an:

“Da der Fürsorgezögling Franz Sales Wehrle von Bleibach sich durch unehrliches Betragen der Wohltat der milderen Vollzugsmaßregel der Familienerziehung nicht würdig erwiesen hat, wird seine Rückverbringung in die Bad. Erziehungsanstalt Flehingen hiermit angeordnet.”

Sein zweiter Aufenthalt in der Einrichtung endet im Januar 1927, Franz Wehrle wird zur Arbeit auf einem Gutshof, nur wenige Kilometer von Flehingen entfernt, entlassen. Der jetzt bereits 20jährige junge Mann erhält die Gelegenheit, zu seiner Mutter nach Bleibach zu fahren, von wo aus er an den Anstaltsdirektor schreibt und darum bittet, in seiner Heimat eine Arbeitsstelle antreten zu dürfen: “Ich war schon bald vier Jahre nicht mehr bei meinen Eltern.”, erklärt er. Auch der Bürgermeister von Bleibach, als gesetzlicher “Pfleger”, unterstützt dessen Wunsch, mit “Rücksicht auf seine Volljährigkeit im Juni” möge man den jungen Mann in Bleibach belassen.

In den nächsten 12 Jahren verliert sich die Spur von Franz Sales Wehrle, bis er, offenbar nicht mehr länger in der Landwirtschaft tätig, sondern auf dem Bau, nach Wyhlen zieht. Eine eigene Familie gründet Wehrle in dieser Zeit nicht, er bleibt ledig.

Der nächste Hinweis auf Wehrles weiteres Schicksal findet sich im Zugangsbuch des KZ Dachau. Dort wird er mit Datum 14.09.1940 und der Nummer 18933 eingetragen. Als Haftgrund wird “PSV“ angegeben, die Abkürzung steht für “polizeiliche Sicherungsverwahrung” und deutet darauf hin, dass Wehrle möglicherweise ohne Verurteilung inhaftiert wurde. Mit gleichem Datum und unter der gleichen Kategorie kommen zehn weitere Männer aus Baden, Württemberg und Bayern nach Dachau. Nur einige wenige von ihnen werden ihre Haftzeit überleben.9

Zu Wehrle Haft in Dachau liegen kaum Informationen vor. Auf der sog. “Schreibstubenkarte”, auf der die wichtigsten biografischen Angaben zu den Häftlingen des KZ Dachau festgehalten wurden, findet sich die Angabe des Blocks und der Stube, in der Wehrle untergebracht war (24/2). Die Baracke 24 befand sich, vom heute noch existierenden Wirtschaftsgebäude des Lagers aus gesehen auf der linken Seite, das viertletzte Gebäude.10 Jede Baracke war standardmäßig für 200 Personen ausgelegt, sie gliederte sich in vier “Stuben”, die aus einem Wohnraum sowie einem Schlafraum bestanden.11

Auf der Karte finden sich außerdem zwei Einträge mit der Abkürzung “KA”.12 Franz Wehrle saß demnach vom 30. Juni bis zum 3. Juli 1941 in “Kommandanturarrest”, also im Lagergefängnis.13 Wer in einer der 137 Zellen des “Bunkers” landete, wurde dort verschärften Strafmaßnahmen unterzogen, oftmals im Dunkeln.14

Die unvollständig überlieferte Disziplinar- und Strafordnung des KZ Dachau hält zu den Bedingungen des Arrests fest:

“Arrest wird in einer Zelle, bei hartem Lager, bei Wasser und Brot vollstreckt. Jeden 4. Tag erhält der Häftling warmes Essen. Strafarbeit umfaßt harte körperliche oder besonders schmutzige Arbeit, die unter besonderer Aufsicht durchgeführt wird. Als Nebenstrafen kommen in Betracht: Strafexerzieren, Prügelstrafe, Postsperre, Kostentzug, hartes Lager, Pfahlbinden, Verweis und Verwarnungen. Sämtliche Strafen werden aktlich vermerkt.”15

Die Gründe für Wehrles Arrest sind aus den noch vorhandenen Akten nicht mehr ersichtlich.

Einer Übersicht zu Ein- und Auszahlungen aus dem KZ Dachau kann man entnehmen, dass Wehrle kurz nach seiner Einlieferung, mit Datum 26. September 1940, über ein Guthaben i.H.v. 42,55 RM verfügte. Hiervon erfolgte bereits drei Wochen später, Mitte Oktober 1940 ein Abzug i.H.v. 39,55 RM. Mitte November erhielt Wehrle dann, eine Quelle wird nicht genannt, 57,02 RM, wovon er bereits kurz danach 40,02 RM Abzug quittierte. Die verbliebenen 20 RM werden mit Datum 4. Februar 1940 ebenfalls als Abzug vermerkt, das Konto war jetzt leer. Der letzte Eintrag, vom 2. März 1942, verzeichnet einen Eingang von 95 Pfennig – diesen hat Wehrle im Gegensatz zu allen vorangegangenen Kontobewegungen nicht unterschrieben.16

Es konnte bisher nicht festgestellt werden, welche bürokratischen Prozesse sich hinter diesem letzten Eintrag verbergen, der insofern stutzig macht, als dass Franz Sales Wehrle einen Tag später, am 3. März 1942, nach eineinhalb Jahren in Dachau, mit einem sogenannten Invalidentransport nach Schloss Hartheim in der Nähe von Linz überstellt wurde.17 Dort, in einer ehemaligen Pflegeeinrichtung, befand sich eine der Tötungsanstalten des NS-Regimes, hier wurden psychisch kranke und behinderte Menschen aber auch “arbeitsunfähige” KZ-Häftlinge in Gaskammern getötet. Die offizielle Bezeichnung für die systematische Ermordung von über 2.500 Häftlingen aus dem KZ Dachau sowie mehreren 1.000 weiteren Häftlingen aus den Lagern Mauthausen und Gusen lief unter der Bezeichnung 14f13 als sogenannte „Sonderbehandlung“.18

Obwohl als offizielles Sterbedatum der 26. Mai 1942 festgehalten und übermittelt wurde, steht mit relativer Sicherheit fest, dass Franz Wehrle bereits unmittelbar nach der Ankunft in Schloss Hartheim durch die Zufuhr von Kohlenmonoxid in der extra hierfür errichteten Gaskammer ermordet wurde. Ebenfalls falsch ist die später angegebene Todesursache “Kreislaufschwäche bei eitriger Angina mit Sepsis”.19 Die NS-Bürokratie wirkte über den Tod ihrer Opfer hinaus: Die am 1. Juni 1942 ausgestellte Sterbeurkunde benennt als Todeszeitpunkt seltsam genau morgens 2 Uhr 32 Minuten, die Übersicht zu Franz Wehrles Geldvermögen vermerkt einen letzten Abgang i.H.v. 95 Pfennig mit dem Datum 13. Juni 1942.

Franz Sales Wehrle wurde wahrscheinlich explizit für die Tötung in Schloss Hartheim ausgewählt, nicht nur falls er im Zuge seiner KZ-Haft arbeitsunfähig wurde, sondern sicher auch aufgrund seiner kriminellen Vorgeschichte. Bereits seine Inhaftierung, die ggf. auf Paragraph 42b des Reichsstrafgesetzbuchs basierte, wonach “gefährliche Gewohnheitsverbrecher” zum Schutze der Gesellschaft „so lange, als ihr Zweck es erfordert“ ohne Urteil inhaftiert werden konnten, deutet darauf hin. Der Vermerk “PSV” wiederum war ein bevorzugtes Kriterium bei der Auswahl derjenigen KZ-Insassen, die als “lebensunwert” dem Vernichtungssystem zugeführt wurden.20

Sobald weitere Informationen zum Leben und Schicksal Franz Sales Wehrles gefunden werden, kann seine Biografie ergänzt werden. Sobald wie möglich, soll an seinem letzten Wohnort in Wyhlen in der Kirchstraße ein Stolperstein an ihn erinnern.

- Einwohnermeldekartei Grenzach-Wyhlen, Wehrle, Franz Sales. ↩︎

- Generallandesarchiv Karlsruhe 484-1 Nr. 4167, Beschluss vom 20.03.1921. Alle weiteren Angaben zur Betreuung und Unterbringung Franz Sales Wehrle bis 1927 aus derselben Akte. Dieser Wilhelm Wehrle ist offenbar nicht identisch mit einem Bauernhofbesitzer gleichen Namens, vgl. GLA Karlsruhe 469 Nr. 856. ↩︎

- https://stadtarchiv.emmendingen.de/fileadmin/Website_Stadtarchiv/Dateien/1900_-_1909/1908/19081231.pdf. ↩︎

- Angabe entnommen einer Meldung der Breisgauer Nachrichten vom 04.10.1904 https://stadtarchiv.emmendingen.de/fileadmin/Website_Stadtarchiv/Dateien/1900_-_1909/1904/19041004.pdf. ↩︎

- vgl. http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=5-2203672 und http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-3679383. ↩︎

- vgl. http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-2072515. ↩︎

- vgl. https://www.leo-bw.de/themenmodul/heimkindheiten/einrichtungen/einrichtungen-der-kinder-und-jugendhilfe/landeserziehungsheim-flehingen. ↩︎

- Vom Wasserschloss zur Fürsorgeanstalt und Fachschule für Sozialwesen, hg. vom Heimatkreis Oberderdingen e.V. 2008, S.5. ↩︎

- Arolsen Archives DocID 130430597 und 130430598. ↩︎

- vgl. https://www.hdbg.de/dachau/pdfs/07/07_26/07_26_01.PDF. ↩︎

- https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/historischer-ort/virtueller-rundgang/baracken/. ↩︎

- Arolsen Archives DocID 10777862, vgl. https://eguide.arolsen-archives.org/fileadmin/eguide-dokumente/pdfdruckversion/Schreibstubenkarte_Dachau_AroA.pdf. ↩︎

- Die Schreibstubenkarten wurden nach der Befreiung des KZ Dachau um Angaben ergänzt. Der Stempel I.R.O. stehet für die International Refugee Organisation. ↩︎

- vgl. https://www.gedenkstaettenforum.de/uploads/media/GedRund95_16-19.pdf und https://www.hdbg.de/dachau/pdfs/17/17_03/17_03_02.PDF. ↩︎

- https://www.hdbg.de/dachau/pdfs/05/05_03/05_03_01.pdf. ↩︎

- Arolsen Archives DocID 10360001. ↩︎

- Arolsen Archives DocID 10777862, ergänzenden Angaben laut Auskunft Schloss Hartheim. ↩︎

- vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Aktion_14f13. ↩︎

- Arolsen Archives DocID 10360000. ↩︎

- https://www.spiegel.de/geschichte/sicherungsverwahrung-im-dritten-reich-a-946654.html. ↩︎

Schreibe einen Kommentar