Der Zoll war für uns Kinder irgendwie immer einfach da. Es gab gewisse Regeln, an die man sich eben halten musste (langsamer und hintereinander in einer Reihe fahren, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs war, die Zöllner nicht zu genau anschauen, sonst halten sie dich an und dann braucht man länger, den Kaffee ganz nach unten in den Rucksack stecken) aber alles in allem keine große Sache, so ein Grenzübertritt.

Ich wurde bewusst, nur zweimal kontrolliert – und das erst als ich bereits selbst Auto fahren durfte und so ein ganz bestimmter Typ, von mir liebevoll „der Kampfzwerg“ genannt, weil er im Gegensatz zu den anderen Zollangestellten in voller Einsatzmontur an der Grenze wachte, es irgendwie nicht in den Kopf bekam, dass ich alt genug war, dass das Auto meins war und dass ich wirklich nur zum Training fuhr. Zweimal – und ich erinnere mich daran. So besonders war das.

Und dann waren da die Geschichten, die man uns erzählt hat, von der Uroma, die den Zucker unter ihren Röcken im Weidling über den Rhein geschmuggelt hat. Oder von dem einen Typen und dem anderen auch, die schon wieder mit Gras erwischt wurden und beim dritten Mal kriegt man dann richtig Stress.

Und es gab und gibt die Sprüche und Verhalten, die uns ganz selbstverständlich waren und sind, die Grenzsteine von denen man so schön runter springen kann, den Fahrradweg durch den Wald, den man eigentlich nur tagsüber nehmen darf und natürlich immer das Schweizer Geld im Geldbeutel und den Umrechnungskurs im Kopf.

Und dann geht man weg und dann kommen die komischen Fragen: „Seid ihr denn manchmal nach Basel gegangen, als du klein warst?“ „Verstehst du die Schweizer eigentlich?“ Und der Klassiker: „Wie heißt dein Ort? Ah, Grenzach, wegen Grenze, oder?“

Ja, wir waren ständig in Basel, denn Basel ist wirklich nur ein paar Minuten weg von zuhause. Natürlich verstehen wir die Schweizer, auch wenn sie manchmal denken, sie müssten mit uns „Hochdeutsch“ sprechen, weil sie halt doch hören, dass wir von der anderen Seite der Grenze kommen. Und nein, Grenzach heißt nicht so wegen der Grenze: Die römische Niederlassung hieß Carantiacum (Gut des Carantius). Aus diesem Namen ging der heutige Teilortname Grenzach hervor. (Wikipedia)

Also ja, sie ist allgegenwärtig, auch heute noch, klar, auch wenn wir sie so nicht wirklich wahrnehmen, die Grenze. Es gibt mittlerweile eine grenzüberschreitende Buslinie mitten durch den Ort, Grenzacher Supermärkte sind an den Bedürfnissen ihrer Schweizer Kunden ausgerichtet und gefühlt jeder Zweite arbeitet „in Basel“.

Das war mal anders.

Bereits im Ersten Weltkrieg war die strategische Bedeutung der engen Grenzverläufe und des über den Rhein hinaus reichenden Schweizer Territoriums von allen Seiten erkannt worden:

Um 2 Uhr am 1. August 1914 schließlich begann man auch in Basel den Krieg zu spüren. Die Grenzen wurden geschlossen. Schweizer Kinder durften nicht mehr mit französischen Kindern spielen. Ausländische Feriengäste reisten aus den Basler Hotels ab, und selbst wohlhabende Urlauber mussten zu Fuß zum nächsten Grenzbahnhof laufen. Ihr Geld wurde nicht mehr akzeptiert.

Ein bemerkenswerter Teil der damals 220 000 Schweizer Soldaten bezog innerhalb weniger Tage in Basel Posten, speziell am Badischen Bahnhof. Man befürchtete, die Deutschen könnten den Bahnhof besetzen und als Brückenkopf für einen Angriff nutzen. Damit wäre die Schweiz gezwungen gewesen, ihre Neutralität aufzugeben und sich am Krieg zu beteiligen. Mit der Präsenz signalisierte man den möglichen Feinden Frankreich und Deutschland Kampfbereitschaft.

Man versuchte die beiden Nationen gegeneinander auszuspielen und gab vor, im Falle eines Übergriffs auf der Seite der jeweiligen anderen Nation zu stehen. Inwieweit diese Taktik von Frankreich und Deutschland ernst genommen wurde, kann man schwer feststellen, schließlich hätten die Schweizer im Ernstfall lediglich für drei Tage Munition gehabt […].

Zu Anfang des Krieges passierte viel, danach bis zum Ende kaum noch etwas. Basel war die einzige Schweizer Stadt, die den Krieg aufgrund der 30 bis 40 Kilometer entfernten Front im Elsass auch als akustisches und visuelles Ereignis erlebte. (Weiler Zeitung)

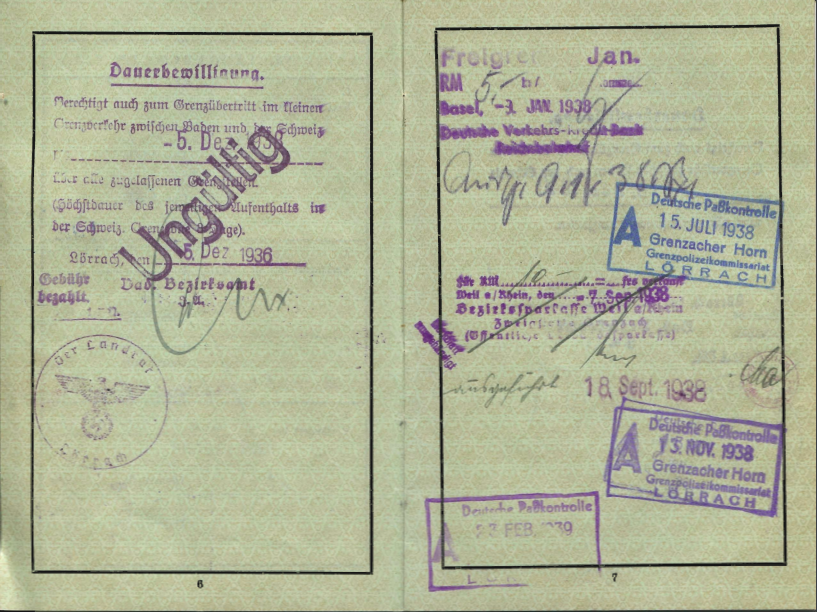

Als Ernst Maier nach Grenzach kam, hatte die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz an Bedeutung noch zugenommen und es ist wenig verwunderlich, dass man dort Personal benötigte:

Ab dem 14.12.1934 durfte die Grenze nur noch auf „amtlich anerkannten Zollstrassen“ passiert werden. Ab dem 1.1.1935 traf es den kleinen Grenzverkehr. Die von der badischen Bevölkerung genutzen [sic!] Feld- und Waldwege wurden entweder gesperrt oder erhielten ein enges Zeitfenster, in dem sie genutzt werden konnten. Mit Kriegsbeginn 1939 war die Grenze nur mit einem Visum passierbar. Für den kleinen Grenzverkehr benötigte man die „blaue Grenzkarte“, die sehr schwer zu bekommen war. (Musée Sentimentale)

Wenn die Grenzacher des Jahres 1934 es ähnlich genau mit diesen Sperrzeiten nahmen, wie die Grenzach-Wyhlener der 1990er und 2000er, dann änderte sich im Leben der lokalen Bevölkerung vermutlich erstmal nicht allzu viel.

Anders sah das für diejenigen aus, die an die Grenze kamen, um aus Deutschland heraus zu kommen. Hier ist insbesondere die strategische Relevanz des Badischen Bahnhofs in Basel, der zwar auf Schweizer Gebiet liegt, innerhalb dessen Gebäuden jedoch nominell Deutschland bzw. damals das Deutsch Reich liegt:

Hier werden Informationen ausgetauscht und Sabotageakte verabredet. Im Umfeld des Bahnhofes tummeln sich Agenten und Devisenschieber, Flüchtende und Fluchthelfer, Widerständler und Schmuggler. Es ist aber auch zu verlockend: Zum Beispiel stehen auf den Bahnsteigen Kästen der Schweizer Post. Von hier können Briefe ins Ausland verschickt werden, die kein deutscher Polizist je kontrolliert oder einkassiert. Und so werden bei einem kurzen Stopp regelmäßig Briefumschläge mit Geld, adressiert an Gewährsleute in der Schweiz, eingeworfen. Der deutschen Polizei sind die Hände gebunden, sie haben keine Befugnisse, Schweizer Briefkästen zu öffnen. Erst 1940 werden die Briefkästen abgebaut. Ebenso wenig können sie verhindern, dass deutsche Bahnreisende sich am Kiosk mit internationalen Zeitungen eindecken – unter den Augen der deutschen Polizei, die nicht einschreiten darf.

Auf den Bahnsteigen können sich deutsche Reisende, die auf einer Inlandsfahrt umsteigen, frei bewegen. Ebenso wie Menschen, die auf einen internationalen Zug warten. Ideale Bedingungen für konspirative Verabredungen. Regelmäßig legen Widerstandsgruppen nachts Flugschriften in die Waggons, die ins Reich fahren, Züge für Truppentransporte hängen auf Abstellgleisen fest, deren Weichen nicht mehr funktionieren. Auf den Bahnsteigen gilt deutsche Sommerzeit, in der Schalterhalle die mitteleuropäische Zeit. […]

Der jüdische Kommunist Kurt Seliger schildert in seinen Erinnerungen, wie ihm die Flucht in die Schweiz gelang. „Es war der 27. November 1938. Wir standen sehr zeitig auf, lösten für 0,20 Reichsmark je eine Fahrkarte, Personenzug 3. Klasse, Weil (Rhein) Basel DRB, Nr. 5992 – ich besitze sie noch heute. (…) Wir verliessen den Waggon und gingen, wie uns geraten worden war, in Fahrtrichtung weiter. Ich war der letzte. Nach einiger Zeit hörte ich hinter mir Rufe: Hallo, wohin gehen Sie! Bleiben Sie stehen! Wir blieben natürlich nicht stehen, sondern begannen zu laufen.“ Seliger schafft es bis zum Begrenzungszaun und springt hinüber – in die Schweiz. Freilich gelingen nicht alle Fluchtversuche, die hier unternommen werden. (Badische Zeitung)

Spätestens 1942 war es damit vorbei: Das Deutsche Reich schloss die Grenzen. In Grenzach und Umgebung wurde ein Stacheldraht errichtet, der die Flucht über die Felder unterbinden sollte. Dass eine Flucht trotzdem gelingen konnte, wenn man es über die „Grüne Grenze“ versuchte, schildert die anonyme Interviewpartnerin B.B. hier. Ihrer Erinnerung zufolge patrouillierten im November 1942 auf dem sog. Neufeld, an der nördlichen Grenze zur Schweiz, von Grenzach aus gesehen, Soldaten:

Auf dem Hügel stand ein deutscher Soldat und ich verwickelte ihn in ein Gespräch. Es war eine nette Unterhaltung. In diesem Moment war ich erstaunlich ruhig und fragte ihn, wo die Schweiz sei? Er meinte, dass ich mich in dieser Gegend überhaupt nicht aufhalten dürfte. Er zeigte mir trotzdem die Richtung in die Schweiz zum Zollhaus. Ich sagte ihm, dass ich noch Äpfel von den Bäumen unten am Hang pflücken wolle und machte mich auf den Weg dorthin. Weiter unten, stieß ich auf den nächsten Soldaten. Es war ein kleiner und bös wirkender Mann. Er erinnerte mich an einen Zwerg. Ich sagte ihm, dass ich schon von seinem Kollegen oberhalb des Hügels kontrolliert wurde und somit wollte er nicht einmal mehr meine Papiere ansehen und lies mich weitergehen.

Literaturhinweis: Fast täglich kamen Flüchtlinge

Schreibe einen Kommentar