Im folgenden Kapitel befasse ich mich mit insgesamt vier Texten, die Herman Nohl im ersten Halbjahr 1932 veröffentlichte und ordne sie in den Kontext seiner weiteren Aktivitäten (Vorträge, Briefwechsel) in diesem Zeitraum ein. Daneben geht die Etablierung der Siedlerinnenberatung in Pommern mit der Schulung und dem Einsatz der ersten Siedlungsberaterinnen weiter.

Die pädagogische Osthilfe

Als Reaktion auf den Erlass vom 19. März 1932 scheint bei den Beteiligten generell Hochstimmung zu herrschen. Hans Krüger teilt Herman Nohl am 23. März mit: “Alles arbeitet daran, die Dinge jetzt in die Praxis umzusetzen.”1 Daraufhin schreibt Nohl an Aenne Sprengel, wünscht viel Glück für den anstehenden Kurs in Rügenwalde und gratuliert zu ihrem persönlichen Erfolg:

Denn wenn es auch ein kleiner Versuch ist, so bedeuten 12 neue Menschen in Ihrem Arbeitskreis doch eine wirkliche Macht, und dass gerade Pommern den Beginn damit machen kann, ist doch auch eine Anerkennung Ihrer persönlichen Bedeutung.2

Nohl übersendet mit diesem Brief einen neuen Aufsatz, den er in der Erziehung veröffentlichen will und den er Aenne Sprengel vorab vorlegt mit der Frage, ob sie damit einverstanden sei. Es handelt sich um die Verschriftlichung eines Vortrags mit dem Titel Die pädagogische Osthilfe, den Nohl im Februar 1932 – also noch vor der Reise nach Pommern – in Göttingen gehalten hat.3 Anlass und Rahmen seines Referats war die sogenannte Ostmarkenwoche vom 17. bis 20. Februar 1932, veranstaltet von der Deutschen Studentenschaft.4 Ziel dieser Veranstaltung, die nicht zuletzt aufgrund des in der Deutschen Studentenschaft dominierenden NS-Studentenbundes, wahrscheinlich einen stark völkischen Charakter hatte, war es “die akademische Jugend […] mit den geschichtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragen und Aufgaben des deutschen Ostens bekannt [zu machen]”.5

Womit befasst sich Herman Nohl, welche Themen präsentiert er seinem studentischen Publikum? Zunächst identifiziert er die “Not” der Menschen in den östlichen Gebieten, in wirtschaftlicher, aber auch in kultureller Hinsicht als Ursache von Landflucht. “Es fehle”, so fasst Heinrich Kreis das Argument zusammen, “vor allem an Fachkräften, besonders an pädagogischen Fachkräften, die dafür sorgen könnten zu helfen, dass die Menschen vor allem in ‘geistiger’ Hinsicht ihre Lebenssituation meistern; die dafür sorgen könnten, die ‘geistigen Waffen’ zur Verfügung zu stellen, um den ‘Lebenskampf’ zu bestreiten und letztlich ‘menschenwürdiger’ zu leben.”6

Nohl versucht in gewisser Hinsicht die Göttinger Studentenschaft für einen Einsatz “im Osten” zu rekrutieren und formuliert die Herausforderung eines Lebens dort mit Worten, die dem Zeitgeist entsprechen:

Das letzte Ziel ist aber die Entwicklung einer nationalpädagogischen Bewegung im Osten, in der alle volksbildnerischen Kräfte zusammenwirken, um das gesellschaftliche Leben hier neu zu gestalten, die Menschen wahrhaft zu beheimaten und und ihnen die geistigen Waffen für ihre Lebenskampf zu geben. […] Es hat uns Deutschen lange an einem solchen Werk gefehlt, in dem unser nationaler Wille sich finden, und sich jeder, der auch nur etwas Überschuß an Kraft besitzt, verantwortlich mitbetätigen konnte. Der neue Ostaufbau ist ein solches nationales Werk von größtem historischem Rang, wie es ganzen Generationen nur selten so geschenkt wird, und Sie haben das Glück, in diesem tiefen Dunkel unseres Volks in ihm eine solche Aufgabe zu besitzen, die erlaubt, über alle Parteitrennung hinweg mitzutun und sich in ihm zu einigen.7

Kampf und Waffen sind bei Nohl eindeutig nicht nur als Metaphern zu verstehen, gegenüber dem einige Monate zuvor veröffentlichten ersten Text zum Thema verstärkt er seine antipolnischen Argumente, wenn er behauptet, dass “Polen […] das sich am stärksten vermehrende Volk der Welt sein [soll]” und darin eine direkte (militärische) Bedrohung für Deutschland ausmacht:

Was das nationalpolitisch bedeutet, ist klar, denn ein menschenarmes Land neben einem stark wachsenden muß die Instinkte des Nachbarn reizen, und das Recht auf einen Boden ist schwer zu verteidigen, wenn ihn seine Menschen verlassen haben.8

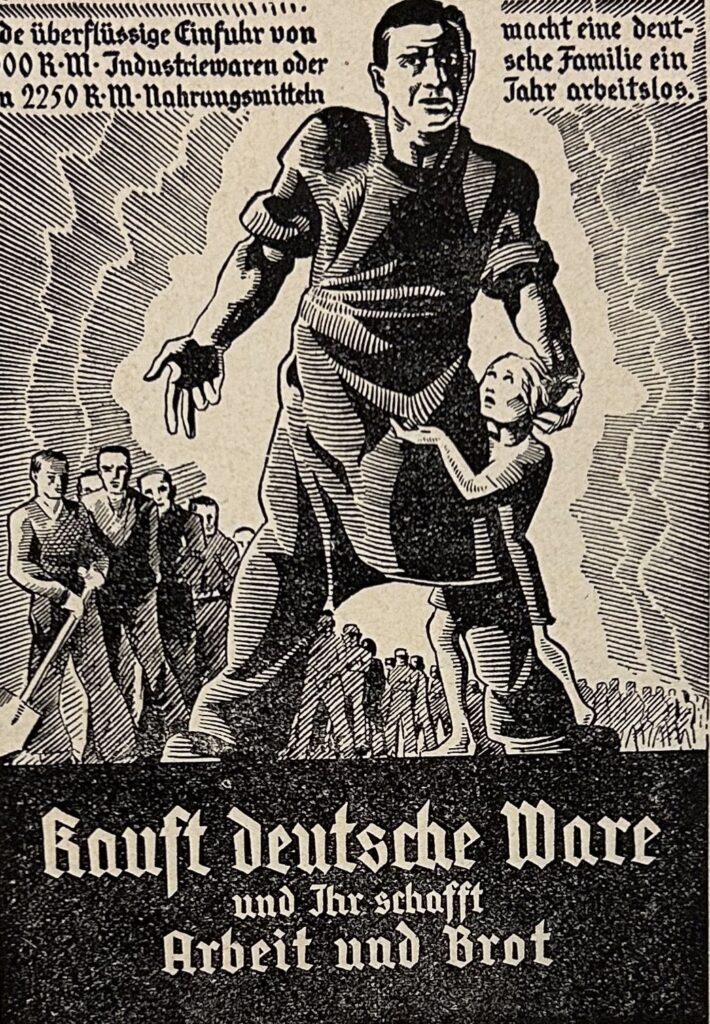

Nohl argumentiert – in gewählterer Form, aber inhaltlich mit der gleichen Botschaft – im Rahmen dessen, was Anfang der 1930er Jahre insbesondere rechtsgerichtete Kreise verkünden: Man müsse “Menschen ansiedeln und emporbringen […], die dort einwachsen, ihr Land lieben und bereit sind, für es zu kämpfen mit Pflug und Waffe.”9 Ähnlich formuliert findet man diese Botschaft beispielsweise in einem Text mit dem Titel Der Osten in Gefahr!, der im September 1931 in der Zeitschrift Deutscher Arbeitsdienst veröffentlicht wurde:

Der Pole, Slawe und Tscheche usw. bedroht täglich in immer größerem Maße das deutsche Grenzgebiet im Osten durch sein systematisches, raffiniertes, wirtschaftliches und militärisches Vorgehen. […] Wenn diese Entwicklung so fortschreitet, nimmt der Pole in aller Kürze Besitz von deutschem Boden, die Ost- und Grenzmark, eines der wichtigsten landwirtschaftlichen Gebiete zur Sicherstellung der deutschen Volksernährung, geht verloren, der Pole steht unmittelbar vor den Toren Berlins. […] Es gilt, die Hohlräume, die sich durch Abwanderung in den Grenzlanden gebildet haben, durch bestes deutsches Blut aufzufüllen, um somit einen lebendigen Schutz- und Grenzwall gegen jede fremde Willkür zu errichten.10

Die Zeitschrift Deutscher Arbeitsdienst, die den aussagekräftigen Untertitel “Für Volk und Heimat. Zeitschrift für deutsche Jugenderziehung durch freiwilligen Arbeitsdienst, Arbeitsdienstpflicht und Ostsiedlung” trägt, wurde u.a. von der Reichsarbeitsgemeinschaft für deutsche Ostsiedlung (RADOS), der Reichsarbeitsgemeinschaft für deutsche Arbeitsdienstpflicht (RADA) und dem Bund Artam e.V. herausgegeben; im August 1931 wurde das Ziel der RADOS und der Zeitschrift so definiert:

Wir rufen das deutsche Volk auf in dieser gemeinsamen Front über alle sonstigen trennenden Schranken hinweg den gigantischen Kampf um den wieder stark gefährdeten deutschen Osten im Interesse der Zukunft unserer Nation zu unterstützen und sich einzureihen in diese Gemeinschaft der Tat, die bereits in der Front des Arbeitsdienstes und der Artamanen den Ostlandfeldzug begonnen hat. […] Nicht mit dem Schwert können wir heute den deutschen Osten retten, wie vordem, wohl aber desto sicherer und beständiger mit dem Pfluge die deutsche Scholle erhalten.11

Der Pädagoge Nohl platziert sich mit seinem Vortrag und dem anschließend veröffentlichten Aufsatz in einem eindeutigen Kontext – und unverhältnismäßig politisch, wie Michael Gran herausgearbeitet hat: “Dem kulturellen Aufbau im Osten […] hinterlegt er eine unmissverständliche politische Botschaft und ein verheerendes Ressentiment […].”12 Nohl sieht sein eigentliches Thema, den sozialpädagogischen Aspekt der Besiedlung des Ostens, darin, dass den Siedler:innen ein Rahmen geboten werden muss, in dem sie erfolgreich leben und arbeiten können. Oder, wie Heinrich Kupffer es formuliert: “Weil der Mensch im Osten gebraucht wird, muß man ihm kulturell helfen.”13

Denn auch Herman Nohl weiß natürlich, dass Siedlung in den deutschen Ostgebieten eine Herausforderung ist, die zunächst “ein Leben in Härte” bedeutet – was den Menschen attraktiv gemacht werden muss – beispielsweise indem man potenziellen Siedler:innen zusichert, dass sie nicht allein gelassen werden und dass ihr Dasein essentiell für die Nation ist. Die avisierte Hilfe erfolgt bei Nohl allerdings immer explizit in Abgrenzung zum polnischen Nachbarn und auf Grundlage einer dezidiert “deutschen” Kultur.14 Deren erfolgreiche Etablierung, so Nohl, sei letztlich eine Frauenaufgabe und damit die Frauen in den Siedlungen des Ostens diese Aufgabe wahrnehmen können, ihre Kinder richtig betreuen und pflegen, Haus und Arbeitsgeräte rein halten, Vorratswirtschaft betreiben können, bedürfen gerade sie besonderer (sozialpädagogischer) Unterstützung, bspw. durch den Einsatz von Siedlungshelferinnen.15 Das sei besonders geboten, weil die Frau über “Wirklichkeitsnähe gegenüber dem Mann [verfüge], der immer irgendwie über die Gegenwart hinaus ist und Romantiker, wo die Frau die eigentlich Leidtragende” sei.16 Allerdings warnt Nohl die potenziellen Siedler, so fasst Benjamin Ortmeyer zusammen, “bei aller Romantisierung […] bei der nachdrücklichen Aufforderung, in den Osten überzusiedeln, nicht nur davor, nicht ‘die richtige Frau’ dazu zu haben, sondern auch davor, ‘dass hier mit Romantik nicht geholfen ist, dass man arbeiten muss, kämpfen und aushalten, wie damals unsere Jugend im Schützengraben’“.17 Nohl erwähnt erneut Hans Grimm.18

Um sein Argument von der Arbeitslast, die auf den Frauen liegt, zu unterstützen, erwähnt Nohl “Untersuchungen über die bäuerliche Hauswirtschaft”, bezieht sich also, wenn er sie auch nicht namentlich nennt, auf die Arbeit Aenne Sprengels. Hierin liegt wohl auch der Grund dafür, dass er ihr den Text vorab zugesandt hat, denn er merkt kritisch an, dass sich diese Untersuchungen zu sehr auf die “Wirtschaft” konzentrierten und die Kindererziehung nicht mit betrachteten. Ein Fehler, so Nohl, man müsse unbedingt “die Kinder und was sie der Mutter an Kraft und Mühe kosten” mitrechnen.19 Die Vermutung liegt nahe, dass Herman Nohl sich – jetzt da man so erfolgreich gemeinsam durch Pommern gereist ist – in gewisser Hinsicht dafür entschuldigen will, Aenne Sprengels Vorarbeiten so kritisch betrachtet zu haben und ihr deshalb den Text vorab zu Lesen gibt. Deutlich wird aber auch, dass der Text natürlich nicht in einem luftleeren Raum entstanden ist, Nohl platziert sich nicht nur inhaltlich und sprachlich in einer laufenden Diskussion, sondern dockt ganz konkret an aktuelle Veröffentlichungen an, kooperiert in gewisser Hinsicht mit anderen Akteur:innen bei der Erstellung seines Textes und platziert seine Thesen aktiv bei denjenigen, die in der Praxis an den gleichen Themen arbeiten, die ihn beschäftigen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Reaktion Thea Ifflands auf den dann veröffentlichten Text, sie gibt ihre Eindrücke in einem Brief an Nohl vom 24. Mai 1932, als man seit über drei Monaten eng miteinander kooperiert so wieder – und es zeigt sich, wie wenig die martialischen Töne zeitgenössisch wohl aus der Reihe fielen:

Ihr Aufsatz in der Erziehung hat mich sehr interessiert und erfreut. Besonders das starke Hervorheben des Familienseins der Landmenschen, der Entwicklung der Hauskultur und Wohnstubenkraft und die Betonung des engsten Zusammenhangs zwischen Familie und Wirtschaft und Natur und Dorf und Mitmenschen und Leben war so schön und ich weiss jetzt wirklich nicht mehr, worauf die Gegnerschaft zwischen uns Naturwissenschaftlern und Ihnen, dem Pädagogen, eigentlich beruhen soll. Aber Sie betonten sie doch so sehr, als Sie damals hier waren?20

Nohl erwähnt im Weiteren (in einer Fußnote) einen Artikel Aenne Sprengels mit dem Thema Die bäuerliche Betriebsforschung als Grundlage für die Wirtschaftsberatung in bäuerlichen Betrieben und Neusiedlungen, den sie in der Februar-Ausgabe der Zeitschrift Unterricht und Praxis veröffentlicht hat.21 Aenne Sprengel hatte Nohl ihren ursprünglich als Vortrag im Rahmen einer Veranstaltung im Landwirtschaftsministerium gehaltenen Text, in dem sie auf Nohls Aufsatz aus dem Vorjahr verweist, am 17. Februar zugesandt.22

In diesem “Referat” stellt Aenne Sprengel einem Fachpublikum die im Jahr zuvor in Pommern durchgeführte Erhebung zu Inhalt und Umfang der von Frauen in bäuerlichen Betrieben durchgeführten Arbeiten vor. Sie sieht in diesen “durchaus kein allgemein gültiges Rezept, sondern nur einzelne Anregungen”, weist aber auch darauf hin, dass ähnliche Zahlen für andere Regionen bisher noch nicht vorliegen.23 Die erhobenen Daten zur Arbeitszeit (in Stunden) in den Bereichen Kochen, Aufräumen, Handarbeit, Stallarbeit (Melken, Füttern, Stallreinigen), die seit Juli 1931 in landwirtschaftlichen Betrieben durchgeführt wurden, sollen als Grundlage für eine erfolgreiche Wirtschaftsberatung dienen und – auf einer eher abstrakteren Ebene – den Anteil, den die Hauswirtschaft am bäuerlichen Betrieb hat, quantifizieren:24

In diesem Organismus [des landwirtschaftlichen Betriebes, S.G.] spielt aber die Hauswirtschaft eine ganz besondere Rolle, indem sie die Arbeitskräfte des Betriebes leistungsfähig zu erhalten und sich durch rationelle Gestaltung ihrer Nebenbetriebe an der Steigerung der Rentabilität der Wirtschaft zu beteiligen hat.25

Das von Aenne Sprengel vertretene Argument lautet in etwa so: Da der Anteil der Frauenarbeit am bäuerlichen Haushalt so groß ist, hängt dessen wirtschaftliche Situation entscheidend davon ab, dass die Bäuerin a) weiß, was sie tut, b) ihre Arbeit effizient tun kann und c) gesund bleibt. Die Erhebungen in Pommern seit dem Sommer 1931 haben ergeben, dass sich die Frauenarbeit im bäuerlichen Betrieb zu 50% auf die Hausarbeit, zu 25% auf Stallarbeit, zu 2% auf Hofarbeit, zu 22% auf Feldarbeit und zu 1% auf Gartenarbeit verteilt. Eine Entlastung kann und sollte – so Aenne Sprengel – daher in der “Innenwirtschaft”, also in Haus und Stall, geschaffen werden, die fast ausschließlich in der Zuständigkeit der Frau liegen.26

Tatsächlich macht – und insofern ist Herman Nohls Kritik durchaus zutreffend – Aenne Sprengel in diesem Text keine Aussage dazu, was eine Entlastung konkret bedeuten würde, also inwiefern das Leben der Bauersfrau sich anders gestalten könnte, wenn sie für die Haus- und Stallarbeit über effizientere Methoden und Fachwissen verfügen würde, sie argumentiert lediglich von einer volkswirtschaftlichen Perspektive aus, dass bspw. bei einer dauerhaften Erkrankung der Ehefrau sehr viel mehr Lebensmittel dazu gekauft werden müssen und eine Arbeitskraft bei der Feldarbeit fehlt. Allein diese Feststellung war 1932 schon insofern bahnbrechend, als dass die Arbeit der Frau in Haus und Hof bis dahin als einerseits selbstverständlich und naturgegeben betrachtet wurde, ihr andererseits gerade aufgrund dessen aber kein Wert zugesprochen wurde. Aenne Sprengel und die von ihr initiierten Erhebungen haben insofern feministischen Charakter, auch wenn sie das ggf. nicht so gesehen hätte, als dass sie sich stark dafür machen, “Care Arbeit” anzuerkennen und nachweisen, welchen wirtschaftlichen Impact die Frau in der Landwirtschaft hat. Aussagen dazu, dass ggf. frei werdende weibliche Kräfte für andere Aufgaben eingesetzt werden könnten, wie sie Nohl z.B. in den Bereichen Kindererziehung und Kulturaufbau sieht, spielen bei Aenne Sprengel allerdings keine Rolle.

Herman Nohl erhielt Aenne Sprengels Ausführungen vermutlich gerade noch rechtzeitig, um sie in seinen Vortrag im Rahmen der Ostmarkenwoche einzuarbeiten, wenn man von den aus den archivierten Briefen deutlich werdenden Zustellungszeiten der Post 1932 ausgeht und wenn Nohl seinen Vortrag nicht direkt am ersten Tag der Veranstaltung hielt.27 Im Zuge der anstehenden Veröffentlichung und angesichts der Entwicklungen der zurück liegenden Wochen, verweist er sicher gerne auf die Arbeit Aenne Sprengels, deren Aufsatz biete “erste genauere Zahlen” zu den wirtschaftlichen Nöten der Siedler:innen so Nohl und er führt weiter aus:

Gerade von diesem Ansatz aus war die Aufgabe von den zuständigen Stellen schon seit längerem erkannt worden, vor allem von der Bedeutung her, die die Hauswirtschaft für die ländliche Familie hat.28

Der gesamte Aufsatz hat einen seltsamen, anachronistischen Aufbau – und zwar sowohl in der Variante von 1932 wie in der von 1933, was sich vor allem darin zeigt, dass Nohl detailliert auf den Erlass vom März 1932 eingeht. Er schreibt – vermutlich mit Bezug auf seinen ersten Artikel in der Erziehung – zunächst:

Wir haben […] den Plan einer nationalpädagogischen Organisation entworfen, die in jede neue Siedlung gleich eine Siedlungshelferin mit hineinbringt, die den Frauen ratend und zupackend zur Seite steht in ihren wirtschaftlichen Nöten, die diesen am schwersten belasteten Menschen […] die Kinder durch Kindergarten und Hort zeitweise abnimmt und für sie sorgt, die sozialen Kräfte der Nachbarschaft entwickelt, die Kranken betreut und in Mütterabenden und Kinderfesten die Innerlichkeit, Hausfreude und Gemütlichkeit schaffen hilft.29

Diese Passage kann sich durchaus in seinem Vortragstext gefunden haben. Hiervon ausgehend führt Nohl jedoch weiter aus:

Das Preußische Landwirtschaftsministerium hat denn auch mit dem größten Verständnis für die Frage zugegriffen, und nach einem Erlaß des Ministers vom 19. März 1932 wird in diesem Sommer im Regierungsbezirk Köslin der erste ‘kleine Versuch’ mit solchen Siedlungshelferinnen gemacht werden, die den Aufbau der Siedlung von Beginn an miterleben und von einer Hauptberaterin zusammengehalten werden, die die Richtlinien für die Arbeit gibt und für ein gutes Zusammenarbeiten mit allen andern in Frage kommenden Stellen sorgt.30

Der Mitte Februar 1932 gehaltene Vortrag kann unmöglich auf den Erlass vom März 1932 verwiesen haben – der Ende März mit Aenne Sprengel geteilte und im Juni 1932 veröffentlichte Text dagegen schon. Zumindest an dieser Stelle geht der abgedruckte Text also über den Vortrag hinaus und es muss unklar bleiben, an welchen weiteren Stellen ggf. noch. Der ein Jahr später erneut abgedruckte Aufsatz bleibt dann allerdings bei der Formulierung von einer Zukunft (aus der Perspektive Frühjahr 1932) “wird in diesem Sommer”, die zu diesem Zeitpunkt bereits Vergangenheit ist, hier findet soweit keine weitere Aktualisierung statt.

Die ersten Siedlungsberaterinnen

Während Herman Nohl an diesem Text, also an der Theorie arbeitet spricht sich offenbar herum, dass in Pommern praktisch etwas Neues versucht werden soll. Eine später als Siedlerberaterin eingesetzte Wohlfahrtspflegerin namens Dabs, für die lediglich die Initiale “E.” ermittelt werden konnte, schildert die Stimmung rückblickend so:

Im Frühjahr 1932 hörte man zum ersten Male von dem Berufe der Siedlungshelferin in den östlichen Kreisen der Provinz Pommern. Mitte April 1932 wurden wir Siedlungshelferinnen in einem achttägigen Lehrgang auf unseren Beruf vorbereitet. In dieser Arbeitsgemeinschaft beredeten wir mit der Referentin der Landwirtschaftskammer in Stettin, die diese Einrichtung zusammen mit Professor Nohl, Göttingen, ins Leben gerufen hat, die Gestaltung unsere Arbeit in dem Siedlerdorfe.31

Dieser erste Lehrgang für zukünftige Siedlerberaterinnen, zu dem, soweit dies aus den verfügbaren Quellen deutlich wird, einzelne handverlesene Frauen eingeladen wurden, findet vom 31.03. bis 06.04.1932 statt.32 Die teilnehmenden Kandidatinnen für die Positionen in den Siedlerdörfern werden auf ihre charakterliche Tauglichkeit und ihr fachliches Können hin geprüft, aber vor allen Dingen soll es darum gehen, sie auf ihre zukünftige Tätigkeit einzustimmen und eine gemeinsame theoretische wie praktische Grundlage innerhalb der Gruppe zu schaffen.

Die Planung und Durchführung dieses Lehrgangs aber auch generell die Initialisierung des Versuchs in den 12 Siedlungen läuft in beeindruckender Geschwindigkeit ab. Der formelle Startschuss durch Hans Krüger erfolgt am 19.03. und bereits zwei Wochen später kommen die Kandidatinnen zusammen:

Der Einführungslehrgang fand in der Landfrauenschule Rügenwalde statt.33 An ihm nahmen Landwirtschaftslehrerinnen, Sozialarbeiterinnen, Landpflege-Schwestern und Gärtnerinnen teil. Aus ihren Reihen wurden 12 besonders geeignet erscheinende herausgesucht und alsbald in 12 Neusiedlungsdörfer verschiedener Ostkreise eingesetzt. Schon im Laufe des April 1932 gingen die Siedlungshelferinnen – der Name Helferin schien nun besser als Beraterin – mit Feuereifer an die Arbeit.34

Herman Nohl ist bei diesem Lehrgang nicht dabei, Aenne Sprengel verspricht ihm aber einen Bericht, den sie bereits zwei Tage nach Abschluss der Veranstaltung liefert und aus dem man wichtige Details zu diesen ersten Aktivitäten im Bereich der Siedler:innenhilfe erfährt.35 Demnach waren in Rügenwalde insgesamt 15 Teilnehmerinnen anwesend, aus denen wie geplant 12 für die ersten Stellen im Bezirk Köslin36, in den Kreisen Rummelsburg und Stolp, ausgewählt wurden; Aenne Sprengel schreibt:

Allen Teilnehmerinnen ist wohl klar geworden, wie ungeheuer gross und vielseitig ihr Arbeitsgebiet werden wird; es ist ihnen auch klar geworden, dass sie Glieder einer grossen Gemeinschaft sind, die eine Erziehungsarbeit zu leisten hat, wie sie schöner und bedeutungsvoller kaum gedacht werden kann.37

Mit dem Stichwort “Erziehungsarbeit” kommt Aenne Sprengel Herman Nohl sicher ein Stück weit entgegen, denn aus den verfügbaren Informationen zu den in Rügenwalde behandelten Themen – das von Aenne Sprengel und Thea Iffland ausgearbeitet Programm ist im Briefwechsel Sprengel-Nohl erhalten- wird deutlich, dass die Schwerpunkte des Lehrgangs anderswo liegen:

Am ersten Tag werden die “landwirtschaftlichen Verhältnisse in Ostdeutschland”, die “Organisation des bäuerlichen Betriebes”, “das ländlich-hauswirtschaftliche Bildungswesen” und das Thema Siedlung bearbeitet, am zweiten Tag besichtigt man dann gemeinsam eine Siedlung. Am Samstag, 2. April, wird vormittags das Thema “Kochen in der Siedlung” besprochen (1 Stunde) und nachmittags der Themenkomplex “Wirtschaftsberatung, hauswirtschaftliche Kurse, praktische Erfahrungen”. Der Sonntag ist der “Bauernkultur, Dorfpflege etc.” gewidmet. Am Montag erhalten die Teilnehmerinnen einen Einblick in die “Organisation der Landwirtschaftskammer” und beschäftigen sich am Nachmittag mit Geflügelzucht. Am Dienstag folgen dann “Gartenbau” und “Schweinezucht”. Lediglich am letzten Tag, Mittwoch 6. April, stehen die Themen “Jugendpflege auf dem Lande”, eine Aussprache hierzu und eine Diskussion über die Aufgaben der Siedlerberaterin “auf dem Gebiet der Gesundheitspflege” auf dem Programm.38 Die von Aenne Sprengel hervorgehobene “Erziehungsarbeit” ist also weniger im Sinne Herman Nohls als national-pädagogische, sondern vielmehr als hauswirtschaftlich-praktische Aufgabe zu verstehen.

Herman Nohls Theorie zur Siedlungsberatung

Herman Nohl kann nicht in Rügenwalde dabei sein, weil er zeitgleich Anfang April bei einer Fachtagung in der Grenzmark39 ist, um auch dort das Projekt “Siedlerinnenberatung” weiter voran zu bringen; Nohl nimmt an einer Veranstaltung der Deutschen Schule für Volksforschung und Erwachsenenbildung in der Volkshochschule Brenkenhofheim in Behle teil.40 In der Zeitschrift Freie Volksbildung, herausgegeben von der die Tagung organisierenden Vereinigung “Hohenrodter Bund”, finden sich Details zur Veranstaltung.41 Ausgangspunkt der Diskussionen in Behle sind zwei Aufsätze – Herman Nohls mittlerweile vielfach besprochener Text zur Osthilfe aus dem November 1931 und ein Beitrag von Hans Fuchs, Schulrat aus Ortelsburg in Ostpreußen im Januar-Heft der Freien Volksbildung.42 Hans Fuchs griff darin Nohls Überlegungen auf und ergänzte – aus seiner Perspektive vor Ort – um weitere Aspekte, er sieht insbesondere eine Herausforderung in der Mentalität der Ostpreußen, die es bei jeglichem Vorhaben einzubeziehen gelte:

Die von [Nohl] gemeinte großartige geistige Bewegung nach dem Osten hin müßte zu Ueberlagerungen aller Art führen. Alles, was hier geschieht, muß aus den jetzigen Einrichtungen und Ansätzen geschehen. Eine großartige, von außen in den östlichen Lebensraum hineinstoßende Bewegung mit neuen Einrichtungen und neuem Apparat, würde diese Nähe nie gewinnen, müßte vielmehr immer mehr oder weniger Fremdkörper bleiben.43

Von den Thesen Nohls und Hans Fuchs’ ausgehend, die beide Vorträge halten, befasst man sich mit “der Neuhinwendung zur pädagogischen Arbeit in ostelbischen Landesteilen”.44 Es sprechen die Landräte Horst von Cornberg (Netzekreis)45 und Theodor Steltzer (Rendsburg)46, der Landwirtschaftsrat Theodor von Stebut, Leiter der Landwirtschaftsschule in Schönlake, ein Oberlandwirtschaftsrat Dr. Sobotta von der Landwirtschaftskammer in Schneidemühl, ein Studienrat Köster aus Frankfurt/Oder, der Oberpräsident der Grenzmark, Friedrich v. Bülow47 und der bereits erwähnte Ministerialrat Heinrich Becker, Mitarbeiter Adolf Grimmes im Preußischen Kultusministerium, u.a. zuständig für das Volksschulwesen.48 Als weitere Teilnehmer werden Werner Krukenberg, Stettin, “Direktor [Georg] Becker, Leiter der Heimstätte G.m.b.H. in der Grenzmark”, einer Siedlungsgesellschaft “übrigens der Bruder des Ministerialrats Becker im Kultusministerium”49 und Fritz Laack, Geschäftsführer der Deutschen Schule für Volksforschung und Erwachsenenbildung, namentlich genannt.50

Herman Nohl präsentiert den Teilnehmer:innen der Tagung seinen Gedanken von der Familie als Zelle der Kulturarbeit und damit einhergehend die Notwendigkeit der Entlastung der Landfrau bspw. durch die Einrichtung von Kindergärten. Im Resümee der Veranstaltung findet sich die Aussage, dass die Siedlungen im Osten einer “pädagogisch-kulturellen Siedlungspflege” bedürfen:51

Das zentrale Problem, das [im Verlauf der Tagung, S.G.] immer wiederkehrte, war, wie man bei der Verschiedenartigkeit der Gruppen und Menschen in Ostdeutschland ihre Zusammenführung in einer einheitlich gesehenen nationalpädagogischen Zielsetzung erreichen könnte und wo Anhaltspunkte für diese Arbeit vorhanden sind.52

Die Teilnehmer:innen scheinen sich darüber hinaus – so der Bericht – einig darin zu sein, dass das Vorhaben Siedlung “die gemeinsame Front gegen Polen” verstärkt.53

Nohl berichtet von der Tagung an seinen Freundeskreis, an Aenne Sprengel, an Käthe Delius und an Hans Krüger und spart dabei nicht mit Kritik gegenüber den Teilnehmer:innen. Der Vergleich dieser zeitgleich entstandenen Schreiben an unterschiedliche Adressaten ist sehr spannend und zeigt, wie Herman Nohl je nach Gegenüber andere Schwerpunkte setzt und unterschiedlich enthusiastisch berichtet. So erklärt er, der Oberlandwirtschaftsrat Sobotta habe sich “mit faulen Witzen aus der Affäre ziehen” wollen, der Direktor von Stebut sei “sehr ernsthaft, wenn auch nationalsozialistisch übersteigert”, er verstehe “es besonders gut mit den Siedlern” (an Aenne Sprengel),54 er sei “Nationalsozialist und ein kleiner männlich übersteigerter Mensch, der behauptete, wer Minderwertigkeitsgefühle habe, sei minderwertig […] aber der es erstaunlich gut verstand mit den Siedlern umzugehen” (an Hans Krüger).55 Die Tagung sei “fast rein männlich aufgezogen” gewesen, er “brauchte allerlei Energie, um den Leuten den weiblichen Gesichtspunkt verständlich zu machen” (an Aenne Sprengel), die “exzessiv männliche Einstellung der ganzen Versammlung” habe es nicht leicht gemacht, “den Respekt vor der weiblichen Arbeit durchzusetzen, aber es gelang” (an Hans Krüger).56

Im “Freundesbrief” vom 26. April 1932 schreibt Nohl:

Die Ostarbeit hat einen starken Fortschritt gemacht dadurch, daß die Schule für Volksforschung und Erwachsenenbildung eine mehrtägige Tagung in der Grenzmark einrichtete, auf der vor allem unsere Pläne besprochen wurden. Es hat sich dort ein Ausschuß gebildet, in dem neben der Landwirtschaftskammer, der Siedlungsgesellschaft, der Bezirksfürsorgerin auch der Oberpräsident sitzt, und der nun beschlossen hat, auch in der Grenzmark zunächst an drei Zentralstellen weibliche Kräfte in unserm Sinne einzusetzen. (Übrigens ein scheußlicher Ausdruck, Blutegel setzt man an.) Damit glaube ich ist die Sache über den Berg, und wenn die Mädchen sich in der Arbeit bewähren, wird ihre Anstellung Fortschritte machen.57

Käthe Delius konnte ebenfalls nicht zum Auswahlseminar nach Rügenwalde kommen, ihr Vater58 ist gestorben, und so spricht Herman Nohl ihr zunächst einmal sein Beileid aus, bevor er auch ihr von der Tagung in der Grenzmark berichtet. Nohl teilt mit ihr, ebenso wie mit Aenne Sprengel und Hans Krüger insbesondere seine Vorbehalte gegenüber der zuständigen Referentin der Landwirtschaftskammer der Grenzmark, also dem Pendant Aenne Sprengels. Diese, ein Fräulein Elsa Berger, könne Aenne Sprengel nicht ansatzweise das Wasser reichen, Nohl hält sie für ziemlich ungeeignet auf ihrer Position bzw. für die Umsetzung eines ähnlichen Vorhabens wie es in Pommern nun gestartet wird. Man müsse hier etwas tun, schreibt Nohl an Käthe Delius, er habe “gesehen, wie überraschend verschieden die Wirkungskraft des ländlich-hauswirtschaftlichen Bildungswesens bei Provinzen sein kann” und “Sie würden, sehr verehrte Frau Regierungsrat, unsere Arbeit in der Grenzmark ganz wesentlich fördern können, wenn es Ihnen möglich wäre, hier Einfluss zu nehmen und in den Personalien umzubauen. Ich habe das auch Herrn Staatssekretär Krüger geschrieben.”59 Gegenüber Aenne Sprengel erwähnt Herman Nohl, dass Elsa Berger “in der Kammer augenscheinlich nichts zu bedeuten hat”, während er im Brief an Hans Krüger fordert “da müsste jemand hinkommen, der das weibliche landwirtschaftliche Bildungswesen energischer und einflussreicher vertritt”.

Aenne Sprengel antwortet Nohl ganz in seinem Sinne: “Wenn mal wieder derartige Tagungen sind, würde ich wirklich sehr gerne daran teilnehmen, weil ich es doch für sehr wichtig halte, den Männern immer wieder klarzumachen, dass in erster Linie die Frau auf dem Lande Kulturträgerin ist und sein muss.”60 Zu Elsa Berger, die sie sicher aus der gemeinsamen Arbeit gut kennt, kann Aenne Sprengel nur bestätigen, dass diese “wie Sie richtig sagen, sehr wenig Einfluss auf die Ausgestaltung des ländlich-hauswirtschaftlichen Bildungswesens hat”.

Anfang April 1932 treten im Themenkomplex “Siedlerhilfe” zwei weitere Korrespondenz-Partner:innen Nohls in Erscheinung. Zum Einen der oben erwähnte Werner Krukenberg,61 Leiter der Pädagogischen Akademie in Stettin, zum anderen Helene Weber.62 Diese – eine absolute Prominenz im Bereich der Frauenbewegung und später ein der vier “Mütter des Grundgesetzes” – ist seit 1920 als Ministerialrätin im Ministerium für Volkswohlfahrt für den Bereich der “Sozialen Ausbildung” zuständig. Während Werner Krukenberg zu diesem Zeitpunkt mit seiner eigenen beruflichen Zukunft befasst ist und sich diesbezüglich an Nohl wendet, reagiert Helene Weber offenbar auf zwei Briefe Nohls von Ende März und die Übersendung seines neuen Artikels Die pädagogische Osthilfe.63 Sie schreibt: “Ich bin wie Sie der Meinung, daß die Siedlungspflege eine der wichtigsten [Fragen, S.G.] der Zeit ist.” und bietet an, sie könne sich – gemeinsam mit den Vertreterinnen der Wohlfahrtsschulen – Gedanken dazu machen, “wie die Dorfhelferin nicht nur wirtschaftlich geschult sein muß, sondern auch pädagogisch und fürsorgerisch ihren Einfluß ausüben muß. Unser Ministerium wird also indirekt nach dieser Richtung hin ganz bestimmt aktiv werden. Ich bin Ihnen für weitere Anregung sehr dankbar.”64

Nohl hat nun also nicht nur das (Preußische) Landwirtschaftsministerium (Krüger), das (Preußische) Kultusministerium (Grimme) und das (Reichs)Innenministerium (Bäumer), sondern mit Helene Weber auch das (Preußische) Ministerium für Volkswohlfahrt von “seiner” Idee überzeugt bzw. steht mit den wichtigsten Vertreter:innen hinsichtlich Initiativen für Siedlerfrauen in direktem Austausch. Aber obwohl er auf Ministeriumsebene agiert, bleibt Nohl auch bzgl. der Details vor Ort in Pommern auf dem Laufenden. Denn in der Zwischenzeit hat er den Kontakt zu Thea Iffland, mit der er bisher nicht direkt kommunizierte, die er aber von der gemeinsamen Reise im März her kennt, aufgenommen. Er schreibt ihr am 7. April, einen Tag nach Ende des Rügenwalder Lehrgangs und teilt eine Reihe von Kontakten mit ihr, die er für nützlich hält. Hierzu gehört u.a. Carl von Ammon65, dessen Ehefrau66 “die Schwester einer meiner liebsten Schülerinnen”67 sei und der als Mitglied im Vorstand der Wirtschaftlichen Frauenschule Luisenhof bei Bärwalde “unserer Arbeit von großem Wert sein” könnte.68

Thea Iffland möge ihm einen Bericht über den gerade abgeschlossenen Lehrgang schicken, zu dem ihm nachträglich noch “eine ganze Reihe sehr tüchtiger Menschen” als potenzielle Teilnehmerinnen eingefallen seien – Namen nennt Nohl aber keine. Thea Iffland antwortet erst fünf Tage später, dafür aber sehr ausführlich. Den Kontakt mit Carl von Ammon überlässt sie lieber Aenne Sprengel, da sie selbst nun in Stolp ihre Tätigkeit aufgenommen hat. Und wieder ist erstaunlich, wie schnell die Dinge angegangen werden: Bereits unmittelbar nachdem die 12 Siedlungsberaterinnen ausgewählt worden sind, zieht Thea Iffland von Stettin nach Stolp, immerhin knapp 250 km ostwärts, um dort als Koordinatorin den weiteren Einsatz der Siedlungsberaterinnen vorzubereiten. Aus diesen vorbereitenden Arbeiten heraus teilt sie mit Nohl eine Reihe von Eindrücken.

Mit dem nun gewählten und bereits ein Stück weit etablierten Begriff “Siedlungsberaterin” können sich offenbar weder Thea Iffland noch Nohl anfreunden, es sei “ein scheusslicher Titel, aber was ist besser? ‘Landpflegerin – Dorfhelferin od. Dorfpflegerin’?”69 Nohl greift diese Frage in seiner Antwort direkt auf und nutzt die Bezeichnung “Landpflegerinnen”, die sich jedoch ebenfalls nicht durchsetzen wird.70 Generell herrscht noch große Uneinigkeit bzw. Vielfalt der Begrifflichkeit. Helene Weber, die Herman Nohl im April 1932 um einen Beitrag in der Juni-Ausgabe der von ihr herausgegebenen Zeitschrift Die soziale Berufsarbeit bittet, spricht von der “Siedlungspflegerin”, die einem größeren Fachpublikum vorgestellt werden solle, “weil sie in ihrer großen Bedeutung von allen Sozialbeamtinnen erkannt werden muß”.71 Nohl sagt einen solchen Beitrag natürlich gerne zu.72

Helene Weber selbst hat für die April-Ausgabe der Sozialen Berufsarbeit einen Text verfasst, der diesen Gedanken schon einmal anreisst, sie legt ihn dem Schreiben an Nohl bei; darin ist – unklar durch wen – folgende Stelle markiert:

Die “Pionierarbeit” ist wieder an uns herangerückt und verlangt tatkräftige, zupackende, hingabefähige Menschen. Ich will nur ein Gebiet nennen, das noch fast vollständig unaufgeschlossen ist und kolonisatorische Fähigkeiten verlangt, d.h. Liebe zum Land und seinen Menschen: die Siedlungspflegerin.73

Nur vier Tage nachdem er ihr von der Tagung in Behle berichtet hat und noch bevor Käthe Delius ihm antworten kann, gibt Herman Nohl in einem weiteren Brief die Eindrücke Thea Ifflands aus Stolp an sie weiter.74 In ihrer Antwort teilt Käthe Delius wiederum Nohl mit, dass sie zeitnah selbst (wieder) nach Pommern reisen werde und dass sie bzgl. der Grenzmark versuchen werde “die Arbeit dort einigermassen in die Wege zu leiten. […] Fräulein Berger war in den letzten Tagen bei mir und wir haben allerhand besprochen.”75 Aber Nohl lässt nicht locker. Eine Woche später meldet er sich schon wieder bei Käthe Delius und wiederholt seine Einschätzung, dass Elsa Berger nicht geeignet sei, einen ähnlichen Versuch wie in Pommern zu koordinieren: “Ob Sie die Möglichkeit haben, dort dirigierend einzugreifen?” Alternativ schlägt er vor, dass potenzielle Beraterinnen, die in Pommern nicht eingesetzt werden konnten, in die Grenzmark vermittelt werden könnten, diese seien ja dann schon geprüft worden – Herman Nohl sieht sich offenbar in der Position, auch einen möglichen weiteren “Versuch” in der Grenzmark aktiv zu begleiten.76 Zu einem solchen kommt es dann allerdings nicht, Hans Krüger teilt Herman Nohl ganz offiziell am 14. Mai 1932 mit, dass hierfür keine Mittel zur Verfügung stehen, “die Arbeit muß deshalb vorläufig von den Lehrerinnen an den Mädchenklassen mit geleistet werden”, was letztlich zur ursprünglichen Idee Käthe Delius zurück führt.77

In der Zwischenzeit ist Herman Nohl fleissig und bringt an unterschiedlichen Stellen seine weiteren Überlegungen zu Wort und aufs Papier. An seinen Freundeskreis berichtet er Ende Mai 1932:

Von dem Aufsatz über die pädagogische Osthilfe im Maiheft der “Erziehung” stehen auch noch einige Exemplare zur Verfügung, und ich bitte “Interessenten” sie durch Postkarte anzufordern. Im Juniheft der “Sozialen Berufsarbeit” erscheint noch ein weiterer über die Siedlungshelferin, außerdem ein Vortrag in der “Freien Volksbildung”, den ich Freitag vor Pfingsten auf dem wunderschönen Rothenfels gehalten habe.78 Auch der Fröbel-Verband will jetzt in diese Ostarbeit eintreten und eine Broschüre über die ländliche Kindergartenarbeit veröffentlichen, außerdem Tagungen im Osten veranstalten […].79

Die erwähnten Texte erscheinen als Abdrucke teilweise in Herman Nohls 1933 veröffentlichtem Sammelband Landbewegung, Osthilfe und die Aufgabe der Pädagogik und in seiner Textsammlung Pädagogik aus dreißig Jahren von 1949, ein Blick darauf lohnt sich.80

1. Die Siedlungshelferin

Der Aufsatz Die Siedlungshelferin, erschienen im Juni 1932, entstanden vermutlich im Mai des Jahres, ist wohl der von Helene Weber Anfang April angefragte Beitrag.81 Herman Nohl geht darin zunächst auf die Situation der Siedlungen in Preußen ein, die er als besonders trostlos beschreibt, die Siedler, so meint er, leben teilweise “nachbarloser und egoistischer als sonst jemand, isolierter als selbst der Großstädter”.82 Wenn – so Nohl weiter – die Siedler an ihren neuen Lebensorten Heimatgefühle entwickeln sollen, was Grundvoraussetzung für das Erreichen nationalpolitischer Ziele sei, dann müsse ihnen geholfen werden. Anders gesagt: wenn das Land im Osten Deutschlands deutsch gehalten werden soll, dann muss man die Menschen, die sich dafür zur Verfügung stellen, unterstützen, dass sie auch tatsächlich dort bleiben.

Soweit, so bekannt. Im Mittelpunkt jedes Hilfsangebots, so führt Nohl weiter aus, müsse die Siedlerfrau stehen, “von deren wirtschaftlicher Kraft, Verständnis und Tüchtigkeit hier mehr abhängt als irgendwo sonst”, die allerdings, wenn sie auf sich allein gestellt ist, “oft ein Zustand [überkommt], wo ihnen alles über den Kopf wächst, und ein furchtbares Gefühl der Müdigkeit und Trostlosigkeit sich einstellt.”83 Was Nohl hier – er übernimmt die Argumente Aenne Sprengels, verweist aber an mehreren Stellen auch auf seine eigenen Eindrücke, die er in der Zwischenzeit in Ostpommern machen konnte – beschreibt, ist im Prinzip ein Zustand von Depression und “Burn Out”, bedingt durch die vielfachen Aufgaben, die den Frauen in den Siedlungen zugewiesen, aber nicht als Arbeit anerkannt werden. Man kann insofern, lässt man die nationalistische Konnotation für einen Moment außen vor, durchaus behaupten, dass auch Herman Nohl sich dafür stark macht, “Care Arbeit” als Arbeit anzuerkennen. Allerdings – der Fokus seiner Forderung nach Hilfe liegt nach wie vor weniger auf der geistigen Gesundheit der Frauen, sondern darauf, dass sie als Arbeitskraft ihren Teil zum wirtschaftlichen – und bei Nohl besonders auch kulturellen – Gelingen des Siedler-Betriebes beisteuern können:

Soll diese Siedlung gelingen […] so bedarf es einer menschlichen, wirtschaftlichen und geistigen Hilfe, die diesen Frauen beisteht, nicht bloß durch Rat, sondern unter Umständen auch persönlich zupackend, die gemeinschaftsbildend und erziehend wirkt, weil sie das Leben in der Siedlung mitlebt und durch ihre geistige Ueberlegenheit, Kenntnis und Gesinnung, Lebensform und Hingabe gestaltend und aufmunternd unter ihnen wirkt.84

Also einerseits Anerkennung der Last, die von den Frauen in den Siedlungen getragen wird, praktische Hilfe bei den Aufgaben, die sie zu erledigen hat, andererseits aber auch eine “Erziehung” der Siedlerfrauen und zwar nicht nur hinsichtlich der Organisation ihrer Hauswirtschaft, sondern eben auch in Bezug auf eine “Lebensform” – die Siedlerfrau wird zum Objekt, das der Etablierung “deutscher” Kultur dient.

Die Siedlungshelferin, die durch ihre, Zitat, “geistige Überlegenheit” die Beeinflussung der Siedlerinnen umsetzen soll, verfügt idealerweise über eine Vielzahl an Fähigkeiten, Herman Nohl nennt u.a. land- und hauswirtschaftliche Kenntnisse als Voraussetzung, besonders aber pädagogische Begabung; denn pädagogische Hilfe sei in der Siedlung “besonders dringend”. Es ist wichtig zu betonen, dass Pädagogik bei Nohl nicht ausschließlich auf die Betreuung der Kinder gerichtet ist, sondern sich ebenso sehr, wenn nicht mehr, auf die Mütter bezieht, denen die “richtige” Handhabung der Kinder gezeigt werden soll. Die Siedlerfrauen werden insofern infantilisiert, ihnen muss gezeigt werden, wie sie ihre Kinder erziehen sollen, sie müssen lernen, als deutsche Bauern zu leben, nicht nur damit sie überleben, sondern damit durch sie “Deutschland” überlebt.85

Nohls beispielhafte Siedlungshelferin wird in diesem Prozess zum prototypischen weiblichen Ideal stilisiert, die nicht nur über alle relevanten (weiblichen) Kenntnisse verfügt, sondern auch all die Aufgaben übernehmen kann und vor allem will, denen die Siedlerfrau nicht gewachsen zu sein scheint. Qua Geschlecht tut sie dies, so impliziert Nohl, aus innerem Antrieb und aus der Güte ihres Herzens, er spricht vom “echten ländlichen Geist”, vom “Instinkt für Acker und Vieh”, von der “Freude an der schaffenden Arbeit des Bauern”, den dieser neue Beruf voraussetze:86

Sehr heterogene Tendenzen mächtiger Art gehen hier unterirdisch zusammen […] nicht zuletzt aber auch eine innere Bewegung im weiblichen Dasein, die ein neues Selbstbewußtsein von der Funktion der Frau in der Kultur entwickelt, das sich in Abkehr von der alten Frauenemanzipation wieder auf ihre schaffenden Kräfte in der Familie und im Hause gründen will, und damit auch dieser Frauenhilfe, besonders auf dem Lande, und für die Entwicklung der weiblichen Kräfte hier, eine ganz neue Bedeutung gibt.87

Nohl geht so weit, in dem neuen Aufgabenfeld, für das er eine eigene Ausbildung fordert, eine ganz neue Art weiblichen Seins zu sehen, “eine innere Einstellung, die den ganzen Aufbau unserer Nationalkultur und die Stellung der Frau in ihr neu versteht.”88 Und während bei Herman Nohl diese Zuschreibung immer mit nationalistischen Aspekten einher geht, die Frau per se als Hüterin der deutschen Kultur gilt, weist Elizabeth Harvey mit Bezug auf einen Artikel Hilde Lions89 aus dem Oktober 1932 darauf hin, dass das Engagement in der Siedlerinnenhilfe durchaus als Ausdruck von genuinen Emanzipationsbestrebungen verstanden werden kann:

Die Idee war nicht zuletzt für Feministinnen interessant, deren Idee von “Stoßtruppen” junger Frauen als Hilfe für Siedlerfrauen mit der Vorstellung eines durch den pädagogischen Einfluss der Siedlungsberaterinnen und der jungen Lehrerinnen geprägten Landlebens verbunden war: solche Vorhaben würden die “professionelle Mütterlichkeit”, die in den pflegenden Berufen bereits etabliert war, in neue Bereiche überführen.90

Tatsächlich schreibt Hilde Lion im Herbst 1932 – da hat das Rad der Diskussion bereits ein paar Umdrehungen weiter gemacht – über den weiblichen Arbeitsdienst, der bei Nohl im Juni noch nicht erwähnt wird, der aber bald die Diskussion über die Siedlerinnenhilfe dominieren wird und sie sieht in dieser Institution einen Neu-Anfang für die Frauenbewegung insofern als eine “Gemeinschaftsidee” entstehen könnte, die “alle[r] Kräfte des [weiblichen, S.G.] Guten” zusammen fasst.91 Auch insofern wird wieder einmal deutlich, dass Herman Nohl mit seinen Überlegungen dem Zeitgeist entspricht – und zwar nicht ausschließlich dem nationalistischen, er findet ebenso Inspiration und Unterstützung bei den Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung. Wie Melanie Werner mit Bezug auf den Text Hilde Lions erläutert, kam deren Motivation, solche neuen Tätigkeitsfelder mit zu bearbeiten aus der Erkenntnis heraus zustande, dass die “Moderne […] zahlreiche bürgerliche Frauen ohne Aufgabe zurück [lasse]. Dies ist aus Sicht der Frauenbewegung eine Gefahr für das ganze Volk, denn erst eine Aufgabe führe zur Sittlichkeit.”92

2. Die sozialpädagogische und nationalpolitische Bedeutung der Kinderfürsorge auf dem Lande

Bei der von Nohl gegenüber seinem “Freundeskreis” angekündigten “Broschüre über die ländliche Kindergartenarbeit” des Fröbel-Verbandes handelt es sich um einen Sonderdruck der Zeitschrift Kindergarten mit dem Titel Kindergarten in Dorf und Siedlung, erschienen im Sommer 1932. Herman Nohl steuert den Beitrag Die sozialpädagogische und nationalpolitische Bedeutung der Kinderfürsorge auf dem Lande bei.93 Er wiederholt in diesem Aufsatz eine Reihe seiner nun schon bekannten Thesen zur Reagrarisierung und Siedlungsbewegung, die als Lösung bestehender Probleme benannt werden – um Nohl zu zitieren: “Das deutsche Schicksal zeigt heute nur wenige offene Wege, auf denen unser Volk wieder vorwärts gehen kann. Einer von ihnen ist die Reagrarisierung Deutschlands […].”94 Damit dieser “elementare[r] Ausbruch unserer gestauten nationalen Kräfte”95 erfolgreich sein könne, müsse allerdings “das Leben auf dem Lande wieder menschenwürdiger, gesünder und glücklicher” gestaltet werden.96

Für den:die Leser:in, die sich bis hierher mit den Thesen Nohls befasst hat, sind diese Aussagen zunächst nichts Neues. Nohl verweist dann auf den bereits im vorangegangenen Kapitel besprochenen Vortrag Thea Ifflands aus dem Februar 1932 und die von ihr genannten bis zu 19 Stunden tägliche Arbeitszeit der Frauen auf dem Lande.97 An dieser Stelle spricht Nohl aus, was oben bereits angesprochen wurde, die Tatsache, dass 1932 das Sprechen über die Arbeit der Frau nicht üblich ist: Die Frau sei diejenige, so Nohl, von der das Gelingen der Siedlung abhänge, “so paradox das vielen heute noch klingt”, sie müsse “neue Kraft und Gestalt” erhalten, damit es ihr gelinge, “Wurzeln […] so tief in die heimatliche Erde [zu setzen, S.G.], daß [sie, S.G.] sich nicht ohne Schmerzen von ihr trennen kann”.98 Aus dem persönlichen Einsatz der Frau und ihrem persönlichen Erfolg wird das Gelingen eines übergeordneten nationalen Zieles.

Es wird jetzt der Bogen von der hohen Arbeitsbelastung der Frau auf dem Lande – die kaum Zeit für die Betreuung ihrer Kinder finde – zu Nohls eigentlichem und in diesem Aufsatz neuen Thema, dem der “frühkindliche[n] Erziehung in den ‘sprachgemischten Bezirken des Ostens’” gespannt.99 Um die Siedlerfrauen zu entlasten, sollten ihre Kinder fachkundig in Kindergärten betreut werden, bestenfalls durch die in jedem Dorf stationierte Siedlungshelferin. Der Kindergarten erhält eine besondere Bedeutung, weil man “hier vor der Schule schon das Deutsche lehrt, in jenen ersten Jahren, wo mit der Sprache auch der Mythos in der Seele wächst, der alle spätere Entwicklung des Kindes und noch der Erwachsenen leitet.”100

Es geht bei diesem Argument zwar einerseits um die tatsächliche Sprachvermittlung an Kinder, die zuhause möglicherweise auch Polnisch oder Masurisch von ihren Eltern lernen, es geht aber sehr viel mehr darum, dass die Sprache als Vehikel dient, um den Kindern – unabhängig von ihrer “Muttersprache” – deutsche Kultur zu vermitteln. Die Sprache wird zum Mittel mit dem Kinder Nationalismus, in Nohls Worten den “Mythos”, aufnehmen. Wieder wird deutlich: Nohl sieht in der Etablierung einer “deutschen” Kultur das hauptsächliche Betätigungsfeld in dem den Siedler:innen Hilfe zukommen soll. Auch in diesem Beitrag überhöhe Nohl, so fasst Melanie Werner zusammen, die Bedeutung der Familie und der Aufgabe der Frau innerhalb der Familie für das “Volk” – und gleichzeitig werde deutlich, dass für Nohl ein ursprünglicher Raum der Familie existiere, der gegen von außen eindringende Bedrohungen – auch geistiger Art – verteidigt werden müsse101, oder mit Nohl gesprochen:

Politik und Wirtschaft müssen ihr Werk tun, die Führer denken und die Künstler schaffen, aber die letzte aufbauende und opferbereite Kraft unseres Volkes kommt aus dem gesunden Leben seiner Familien, in denen Eltern mit ihren Kindern glücklich und stolz sein können, weil sie ihre Arbeit und ihren Frieden, Erinnerung und Zukunft haben und wissen, daß sie mit Arbeit und Kindern dem großen Vaterlande dienen.102

3. Die zweifache deutsche Geistigkeit und ihre pädagogische Bedeutung

Den Vortrag mit dem Titel Die zweifache deutsche Geistigkeit und ihre pädagogische Bedeutung hält Herman Nohl im Rahmen einer Tagung des Vereins der Sozialbeamtinnen103, die offenbar unter Mitwirkung von Luise Besser organisiert wurde.104 Diese hatte bereits im Februar angefragt, ob Nohl einen Beitrag beisteuern könnte:

Am Sonntag war ich wegen des Sozialbeamtinnen-Verbandes in Berlin und es ist dort der dringende Wunsch aufgetaucht, Sie zu einer Arbeitstagung, nachdem Sie voriges Jahr nicht konnten, zum Vortrag zu bekommen. Die Tagung ist auf den Donnerstag, Freitag und Sonnabend vor Pfingsten angesetzt in Mitteldeutschland, im Thüringischen oder in der Harzgegend, also nicht weit von Ihnen, und wir wären sehr glücklich, wenn Sie am Freitag-Morgen, den 13. Mai, sprechen könnten.105 Das Thema ist noch nicht genau formuliert. Gedacht ist an folgendes: “Massenhilfe, Selbsthilfe, Nachbarschaftshilfe”. […] Ihr Vortrag würde sozusagen den Gesamtauftakt bilden. Wenn Sie ihn formulieren als “Der Mensch in der sozialen Arbeit” oder “Pädagogische Arbeit innerhalb der sozialen Arbeit”, so wäre die Richtung dessen getroffen, was wir meinen.106

Herman Nohl sagt zu, er will, so antwortet er Luise Besser, in seinem Vortrag

einmal einen ganz anderen Ansatz nehmen als die üblichen pädagogischen Dinge, die den Leuten – selbst den Sozialbeamtinnen! – allmählich zu oft vorgekaut sind und ihnen zum Halse raushängen, um das schöne Bild zu brauchen. […] Mein Vortrag würde versuchen, die soziale Arbeit und den Kulturaufbau, den sie zu leisten hat, in den grossen Rahmen deutscher Geistigkeit einzustellen.107

Der Aufsatz wird insgesamt dreimal publiziert, nach der ursprünglichen Veröffentlichung im Oktober 1932 in Die Erziehung erscheint der Text in dem Sammelband Landbewegung, Osthilfe und die Aufgabe der Pädagogik von 1933 und auch in dem 1949 zusammen gestellten Band Pädagogik aus dreißig Jahren, der die aus Nohls Sicht wichtigsten und aussagekräftigsten seiner Veröffentlichungen versammelt. Was also ist an diesem Vortrag so relevant?

Zunächst einmal legt Herman Nohl eine Definition seines Gegenstandes vor, er stellt fest, dass die Sozialarbeiterin einen “geistiger Beruf” ausübe, auch wenn dieser “immer stärker mit wirtschaftlichen und technischen Sorgen belastet wird”.108 “Von welcher Art Geistigkeit” man aber spreche, das gelte es zu verstehen und dabei sei zu beachten, dass das gesamte gesellschaftliche Leben polar aufgebaut sei und also auch die “Geistigkeit”. Nohl positioniert sich anschließend, so Benjamin Ortmeyer, “massiv gegen eine einseitige ‘humanistisch und klassizistisch’ bedingte Geistigkeit und Bildung”, die eine “Trennung der Bildung von Tugenden wie Arbeitsamkeit und Sparsamkeit” verursache.109 Nohl attestiert als Resultat dieser Abkehr vom “Alltag des Lebens”,110 “von der sinnlichen Welt” dass jegliche (humanistische) Bildung die praktische Seite des Lebens, die Welt der Bauern und Kaufleute, aber auch der Frauen, ignoriere:

Es ist klar, daß von hier aus auch keine Begründung für den geistigen Charakter der Arbeit möglich ist, die die Sozialbeamtin täglich zu leisten hat.111

Denn diese geistige Arbeit könne mit den Begriffen des Humanismus nicht erfasst werden, sie sei auf christliche Gesellschaftsvorstellungen zurück zu führen, in denen der Mensch nicht mehr länger “nur im Staate”, sondern in den unterschiedlichsten sozialen Beziehungen und “aus den Kräften der Liebe” lebe.112 Während die Frau im Humanismus – so Nohl – als diejenige, die für Familie und Hauswirtschaft zuständig ist, keine Rolle spielt, geht in der christlich geprägten Welt, deren Fokus auf Barmherzigkeit liegt, die Verantwortung für die geistige Führung (durch Liebe) auf die Frau über: “die Armen nähren, die Kranken trösten und die Waisen erziehen”.113

Die “Tugenden”, die Nohl als zentral für eine solche “Geistigkeit” christlicher Prägung identifiziert seien u.a. “Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Hilfsbereitschaft und der Opferwille für die Kinder und für ihren Aufstieg”.114 Der Humanismus habe eine solche Haltung zum Leben als animalisch “gebrandmarkt” und als minderwertig gegenüber dem idealisierten Streben nach Wissen. Dabei, so Nohl, handle es sich doch eigentlich um eine “Vergeistigung […] des Eigentums, der Arbeit und der […] häuslichen und wirtschaftlichen Welt”, die Erkenntnis, dass mit Besitz Verantwortung für die Gesellschaft einher gehe, denn es gebe “eben nicht nur ein materielles Verhältnis zum Eigentum und erst recht nicht zum Boden.”115

Was will Nohl seinen Zuhörerinnen damit sagen und wie passt der Vortrag in seine weiteren Ausführungen aus dem Frühjahr 1932? Nohl zitiert und meta-zitiert in schneller Abfolge Hans Grimm, Oswald Spengler, Johann Heinrich Pestalozzi, Johann Comenius, Philipp Jakob Spener und Friedrich Fröbel so dass man sich nie ganz sicher sein kann, was Zitat und was eigene Aussage ist, doch am Ende läuft es auf Folgendes hinaus: Das “einfache” Leben der nicht durch wissenschaftliche Bildung beeinflussten Menschen – seien es Bauern, Handwerker, Kaufleute, oder eben ganz generell Frauen – das sich auf christliche Tugenden und (weiblichen) “Instinkt” stützt und das fest verankert in seiner materiellen Welt existiert, ist die höchste anzustrebende Existenz. Die “zentrale Stellung für diese Geistigkeit”116 liegt bei der Frau, denn sie verfügt über die “Kraft der Lebenseinigung”.117

Und damit ist Nohl bei der Rolle der Frau innerhalb der modernen Gesellschaft angelangt, wo diese Verantwortung sich in der “geistigen Mütterlichkeit” ausdrückt, eine Berufung die in der Zwischenzeit jedoch in Verruf geraten sein:

Unsere ganze Bildungsarbeit ist bisher fast ausschließlich humanistisch-faustisch gewesen. […] Die Frauenemanzipationsbewegung war die Übertragung dieser faustischen Form auch auf das weibliche Leben, die die ‘anspruchslose’ Frau nicht mehr wollte und in dem großen Willen zu geistiger Selbstständigkeit Haus, Familie und Wirtschaft als das ungeistige am liebsten hinter sich gelassen hätte, statt sie in das neue Selbstbewusstsein der Frau mit aufzunehmen.118

Jetzt geht Nohl – endlich will man sagen – über zur “Osthilfe”, deren Ursprünge er in der christlichen Nächstenliebe sieht, wie sie sich in der (traditionellen) Familie ausdrücke und die wieder im Mittelpunkt der Erziehung stehen müsse.119 Nohl sieht durch die Initiativen im Osten bereits die Entstehung eines neuen “Ideal[s] weiblicher Existenz […], das ebenfalls noch roh und unklar ist, sich aber im Gegensatz gegen einen bloß intellektuellen Typus entwickelt und die tieferen Funktionen der Frau bewahrt wissen möchte.”120 Grundlegend hierfür sei, “die neue Bewegung zum Lande”, “das stille Wachsen des religiösen Sinnes” und “die eigentümliche Mentalität der nationalen Bewegung”.121 Als letzte Grundlage für eine neue geistige Grundlage der Gesellschaft, die sich von den Idealen des Humanismus abwendet, sieht Nohl die Pädagogik, die erkannt habe, dass es einer solchen Neuorientierung bedürfe und diese aktiv herbei führen könne.122

Benjamin Ortmeyer versteht diese Thesen so, dass eine Hinwendung zu den von Nohl beschriebenen “Tugenden” in der deutschen Jugend verinnerlicht werden müsste, damit sie sich für die Siedlungsbewegung einspannen lasse:123

Ich meine, daß es unsere Aufgabe ist, uns hier mit vollem Bewußtsein, worum es geht, zu wandeln, und daß die Sozialbeamtin in diesem Prozeß eine entscheidende Rolle zu spielen berufen ist, denn sie lebt und tut, was wir bloß denken.124

Nohls beobachtet sehr genau die Tendenzen seiner Zeit – und zwar wohlwollend. Das wird besonders in der Erwähnung der “nationalen Bewegung” deutlich, die zwar vordergründig durch ihre “brutale[n] Ablehnung von Wissenschaft und Geistigkeit barbarisch” wirke, dahinter stehe aber “augenscheinlich auch eine neue Schätzung des Tuns, aller bindenden Kräfte, und auch ein neues Ideal weiblicher Existenz [… das sich] im Gegensatz gegen einen bloß intellektuellen Typus entwickelt und die tieferen Funktionen der Frau bewahrt wissen möchte.”125 Zwar erklärt Benjamin Ortmeyer richtigerweise, dass es sich um eine “kryptische Passage” bzw. Formulierung handelt und dass unklar bleiben muss, “inwieweit Nohl hier mit dem Begriff der nationalen Bewegung die nationalsozialistische Bewegung meint, aber die Hypothese liegt nahe.”126 Dem stimme ich zu und auch den weiteren Ausführungen Ortmeyers: “Sollte er die NS-Bewegung wegen ihrer Ablehnung von Wissenschaft und Geistigkeit hier massiv kritisiert haben, so steht dann gleichzeitig fest, dass er zutiefst zufrieden darüber ist, dass die NS-Bewegung, wenn es denn um sie geht, ‘die tieferen Funktionen der Frau bewahrt wissen möchte’.”127

An dieser Stelle kann man sogar noch weiter gehen, wenn man eine andere Passage hinzunimmt, in der sich Nohl zuvor über die Versäumnisse des Sozialismus auslässt. Nohl schreibt:

Auch der Sozialismus kannte keinen anderen Weg als die Sozialisierung, die Verbreiterung dieser faustischen Geistigkeit. Es ist hier wie bei den anderen Bewegungen nicht der Ort, die positive Bedeutung dieser Entscheidung zu entwickeln, den großartigen Aufschwung, der damit in die Seelen kam. Aber der gefährliche Fehler war, daß der Sozialismus keine eigene Lebensform seiner Genossen entwickelte. Die diesem Dasein Adäquat war. Sondern im Gegenteil […] den ‘zufriedenen’ Menschen ablehnte […].128

Anders gesagt, Nohl sieht durchaus gute Aspekte im Sozialismus, der allerdings letztlich nicht weit genug gegangen sei, nicht zugelassen habe, dass die “natürliche” Entwicklung der Menschen hin zu Familie und Eigentum, zu dem, was der Sozialismus als “kleinbürgerlich” ablehnt, ernst genommen und dessen positive Seiten wahrgenommen wurden, die “Bejahung [des] einfachen Daseins”129 und der “schweigsame[n] Dienst an Familie, Scholle und Volk”.130 Hierin besteht, meiner Meinung nach, nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich, die stärkste Anschlussfähigkeit der Thesen Nohls an den Nationalsozialismus zu diesem Zeitpunkt: Der Nationalsozialismus propagiert schließlich genau diese Synthese von Sozialismus und “Kleinbürgertum” mit dem Begriff der “Volksgemeinschaft”.

Abschließend bietet sich eine kurze Rekapitulation des von Herman Nohl innerhalb weniger Monate vorgelegten theoretischen Programms an: Ausgehend von seinem bereits im Sommer 1931 gehaltenen und im Herbst 1931 veröffentlichten Vortrag Landbewegung, Osthilfe und die nationale Aufgabe der Pädagogik ist Nohl in der Zeit von Januar bis Juni 1932 intensiv damit befasst, seine Thesen zu verbreiten. Im Januar ist er in Berlin und sammelt Unterstützer:innen für die Idee einer koordinierten Siedler:innenberatung, Mitte Februar hält er den Vortrag Die pädagogische Osthilfe, beendet das laufende Semester, reist dann im März nach Pommern, Anfang April in die Grenzmark und Ende Mai in den Spessart – hält jeweils Vorträge, von denen mindestens einer (Die zweifache deutsche Geistigkeit und ihre pädagogische Bedeutung) unmittelbar nach der Tagung in Druck geht.131 Dazwischen ist er immer mal wieder in Berlin und verfasst zwei weitere Texte (Die Siedlungshelferin und Die sozialpädagogische und nationalpolitische Bedeutung der Kinderfürsorge auf dem Lande).

Schon angesichts dessen, dass diese vier Texte in so kurzer Abfolge vorgetragen, verfasst und veröffentlicht werden – und in Verbindung mit den parallel in Briefen geführten Diskussionen zur praktischen Umsetzung der theoretischen Überlegungen – machen eine Analyse dieser Veröffentlichungen in Verbindung mit den Briefen notwendig. Nicht nur wird deutlich, wie Herman Nohl den Input Dritter verarbeitet, sondern auch wie sein Konzept unmittelbar aktualisiert wird. Zwei weitere Aufsätze aus dem 1933 erschienenen Sammelband komplettieren das Bild – sie werden weiter unten analysiert.

- COD. MS. H. NOHL 797:25, Krüger, Hans, Hans Krüger an Herman Nohl, 23.03.1932. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:32, Sprengel, Aenne, Herman Nohl an Aenne Sprengel, 24.03.1932. ↩︎

- Herman Nohl: Die pädagogische Osthilfe, in: Die Erziehung 7 (1932), S.449-461 und in: Herman Nohl: Landbewegung, Osthilfe und die Aufgabe der Pädagogik, Leipzig 1933, S.17-34. ↩︎

- https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Studentenschaft . ↩︎

- https://www.stadtarchiv.goettingen.de/chronik/1932_02.htm. ↩︎

- Kreis S.12f. ↩︎

- Nohl Osthilfe (1933) S.31f, Hervorhebungen S.G.. ↩︎

- Nohl Osthilfe (1932) S.450. In der Variante von 1933 fehlt der Halbsatz nach “reizen”. (Nohl Osthilfe (1933) S.18), vgl. zu Nohls Anti-Polanismus Werner S.307, die eine „Überfremdungsangst“ Nohls in besonderer Weise gegenüber Pol:innen feststellt. ↩︎

- Nohl Osthilfe (1933) S.20f, Hervorhebung im Original. ↩︎

- Der Osten in Gefahr!! Freiwillige heraus!!, in: Deutscher Arbeitsdienst 1931, Heft 3, S.19f, hier S.19. ↩︎

- Die Reichsarbeitsgemeinschaft für deutsche Ostsiedlung e.V. (RADOS), in: Deutscher Arbeitsdienst 1931, Heft 2, S.1. ↩︎

- Gran S.195. ↩︎

- Kupfer S.103. ↩︎

- vgl. Gran S.195-197. Laut Elisabeth Harvey ging die Betonung “deutscher” Werte wie Ordnung und Sauberkeit in der Zwischenkriegszeit immer einher mit dem Diskurs über nationale Identität und “Grenzkampf” gegenüber Polen (S.31). ↩︎

- Nohl führt eine ausschweifende Interpretation des Romans Lienhard und Gertrud von Pestalozzi durch und erklärt, darin seien bereits Siedlerberater und Siedlungsberaterinnen in ihrer essentiellen Funktion für die Dorfgemeinschaft vorgezeichnet. (Nohl Osthilfe (1933) S.28, auch bereits 1932, S.457), vgl. Niemeyer 2014 S.200f. ↩︎

- Nohl Osthilfe (1933) S.28f. ↩︎

- Ortmeyer S.42. ↩︎

- Nohl Osthilfe (1933) S.25f. ↩︎

- Nohl Osthilfe (1933) S.18. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:22 Iffland, Thea, Thea Iffland an Herman Nohl, 24.05.1932. ↩︎

- Nohl Osthilfe (1933) S.29 An.5. Aenne Sprengel: Die bäuerliche Betriebsforschung als Grundlage für die Wirtschaftsberatung in bäuerlichen Betrieben und Neusiedlungen, in: Unterricht und Praxis, Februar 1932. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:32, Sprengel, Aenne, Aenne Sprengel an Herman Nohl, 17.02.1932. ↩︎

- Sprengel Betriebsforschung S.25. ↩︎

- Sprengel Betriebsforschung S.24. ↩︎

- Sprengel Betriebsforschung S.25. ↩︎

- Sprengel Betriebsforschung S.28f. ↩︎

- Im COD. MS. H. NOHL 797:32, Sprengel, Aenne ist ein undatiertes Antwortschreiben Nohls, mit dem er sich bei ihr für “die freundliche Uebersendung Ihres Referates” bedankt, überliefert. ↩︎

- Nohl Osthilfe (1933) S.30. ↩︎

- Nohl Osthilfe (1932) S.458. Im Text von 1933 steht hier abweichend: “Wir haben […] gefordert, daß in jede neue Siedlung gleich eine Siedlungshelferin mit hineingeht…” ↩︎

- Nohl Osthilfe (1933) S.30f. ↩︎

- E. Dabs: Aus der Arbeit in Pommern – Meine Arbeit als Siedlungshelferin, in: Pommersche Wohlfahrtsblätter 9 (1933) Nr.11, S.337-340, hier S.337. E. Dabs war ab April 1932 in der Siedlung Klein Podel (https://de.wikipedia.org/wiki/Podole_Małe) eingesetzt, vgl. COD. MS. H. NOHL 797:32, Sprengel, Aenne, Aenne Sprengel an Herman Nohl, 07.05.1932 und COD. MS. H. NOHL 797:22 Iffland, Thea, Thea Iffland an Herman Nohl, 12.05.1932, dort wird ihr beruflicher Hintergrund genannt, vgl. auch den durch Aenne Sprengel an Herman Nohl übermittelten Bericht von Frl. Dabs vom Mai 1932: “Was meine Arbeit betrifft, habe ich nun versucht, in die Familien zu kommen, und es ist mir auch bei einigen sehr nett gelungen. Sie sind sehr zugänglich, ja zutraulich, so hatte ich u.a. 3 kranke Kinderchen zu betreuen und eine junge Mutter. Die jungen Mädels hatte ich am Sonntag nachmittag zu einer Besprechung zum 1. Mal zusammen, alle sind begeistert. Wir wollen jede Woche einmal abends zusammenkommen, abwechselnd Näh- und Singabend, Volkstanz- und Spielabend, dazwischen in gewissen Abständen Wanderungen unternehmen. Der 1. Mütterabend soll am Sonntag abend steigen. Da hier sehr viele Kleinkinder sind, und der Park und der schöne große Hofraum zur Verfügung stehen, möchte ich die Kleinsten ja gerne in der Erntezeit hier sammeln, doch kann ich ja nach 14tägigem Aufenthalt noch nicht alle Arbeit übersehen.” (COD. MS. H. NOHL 797 : 32, Sprengel, Aenne, Aenne Sprengel an Herman Nohl, 26.09.1932). Es liegt nahe, dass sich im nicht ausgewerteten Bestand COD. MS. H. NOHL 797:35, Briefe von Siedlungshelferinnen, der u.a. auf “Kleinpodel” verweist, nähere Informationen zu “E. Dabs” finden lassen. ↩︎

- s. bspw. COD. MS. H. NOHL 797:32, Sprengel, Aenne, Aenne Sprengel an Herman Nohl, 21.03.1932, in dem sie auf diverse Personalien eingeht. ↩︎

- https://www.imago-images.de/st/0067273663. ↩︎

- Iffland Mein Herz S.29. Thea Ifflands (und Herman Nohls) bevorzugter Begriff “Siedlungshelferin” wird sich nicht durchsetzen, dazu weiter unten mehr. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:32, Sprengel, Aenne, Aenne Sprengel an Herman Nohl, 01.04.1932. ↩︎

- https://de.wikipedia.org/wiki/Regierungsbezirk_Köslin. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:32, Sprengel, Aenne, Aenne Sprengel an Herman Nohl, 08.04.1932. Bekannt aus den Briefen Thea Ifflands und Aenne Sprengels sind folgende Namen und Einsatzorte (Sommer/Herbst 1932): Berta Niediek in Barvin, Ruth Wenzel in Wendisch Puddiger, Kät(h)e Perske in in Gnewin, Frl. Kähler in Groß Borkow, E. Dabs in Kleinpodel, Frl. Fröhling in Ruschütz, Frl. Gobrecht in Bernsdorf (ggf. Edith Gobrecht, geb. 25.2.1906, im BA als Angehörige der Landesbauernschaft Pommern verzeichnet), Frl. Marggraf in Rosenhöhe und Frl. Werner in Pottangow. Es liegt nahe, dass sich im nicht ausgewerteten Bestand COD. MS. H. NOHL 797:35, Briefe von Siedlungshelferinnen, der insgesamt 72 Blatt umfasst, nähere Angaben zu den initial eingesetzten Frauen finden lassen. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:32 Sprengel, Aenne, Programm für den Lehrgang der Siedlerberaterinnen v. 31.3. bis 6.4.32 in Rügenwalde. ↩︎

- https://de.wikipedia.org/wiki/Grenzmark_Posen-Westpreußen. ↩︎

- https://de.wikipedia.org/wiki/Hohenrodter_Bund#Die_Deutsche_Schule, https://de.wikipedia.org/wiki/Biała_(Trzcianka), im dortigen Herrenhaus, dann “Brenckenhoffheim”: https://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/5583/Biala/, https://de.wikipedia.org/wiki/Herrenhaus_Behle. ↩︎

- https://de.wikipedia.org/wiki/Hohenrodter_Bund, https://cms.adulteducation.at/en/literature/journal-titles/freie-volksbildung-zeitschrift-fuer-die-gesamte-erwachsenenbildung, vgl. Dudek S.208. ↩︎

- “[…] der seit 1929 mit [Nohl] in Verbindung stand. Nohl und Fuchs sahen ihre gemeinsame Aufgabe darin, die schulischen und kulturellen Verhältnisse auf dem Lande zu verbessern, u.a. durch die Einrichtung von Kindergärten und Schulhorten und von Volkshochschulkursen.” (Klafki & Brockmann S.29) ↩︎

- Hans Fuchs: Zur Landvolkbildung im deutschen Osten, in: Freie Volksbildung 7 (1932), Heft 1, S.15-23, hier S.17, vgl. hierzu den Kommentar Nohls im Nachwort der Landbewegung (1933): “Daß [die Überlegungen] auch Kritik gefunden haben, ist selbstverständlich. Ich verweise vor allem auf den klugen Aufsatz von Dr. Hans Fuchs […], den er aber selbst inzwischen durch sein für unsere Arbeit besonders wichtiges Buch ‘Erziehung zum Land’, Langensalza 1933, ergänzt hat.” (S.94) ↩︎

- Fritz Laack: Pädagogische Osthilfe – Zur Tagung der Deutschen Schule für Volksforschung und Erwachsenenbildung in Behle-Grenzmark (April 1932), in: Freie Volksbildung 7 (1932) Heft 9, S.342-346, hier S.342. ↩︎

- https://de.wikipedia.org/wiki/Horst_von_Cornberg. ↩︎

- https://de.wikipedia.org/wiki/Theodor_Steltzer, zu Steltzer siehe auch die weiteren Ausführungen in den folgenden Kapiteln. ↩︎

- https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_von_Bülow_(Verwaltungsjurist,_1868). ↩︎

- Heinrich Becker (1891-1971), Ministerialrat für Bibliotheks- und Volksschulwesen, vgl. Christian Rau: “Nationalbibliothek” im geteilten Land – Die Deutsche Bücherei 1945-1990, Göttingen 2018, S.75, richtig vermutlich Volkshochschulwesen (Becker S.248). Laut Herman Nohl ist Becker “gewissermaßen die verantwortliche Stelle für die Kindergartenarbeit im Osten […], soweit sie das Kultusministerium angeht”, vgl. COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Herman Nohl an Hildegard von Gierke, 09.06.1932. Heinrich Becker, der SPD-Mitglied war, wurde bereits zum 1. Dezember 1932 in den “einstweiligen Ruhestand” und im Frühjahr 1933 in den “endgültigen Ruhestand” versetzt (Heinrich Becker: Zwischen Wahn und Wahrheit, Berlin (Ost) 1974, S.256). ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:13 Delius, Käthe, Herman Nohl an Käthe Delius, 25.04.1932, geb. 1898 (Becker S.19), https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/UAEBVTMVS7RSZF4C7A224AI7NQY6HKZ5. ↩︎

- https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Laack. ↩︎

- Laack: Pädagogische Osthilfe S.344. ↩︎

- Laack: Pädagogische Osthilfe S.343. ↩︎

- Laack: Pädagogische Osthilfe S.346, vgl. zum Antislawismus auch mit Blick auf Herman Nohls Texte in diesen Jahren Christian Niemeyer: Die dunkle Seite der Jugendbewegung – Vom Wandervogel zur Hitlerjugend, Tübingen 2013, Abschnitt “Über den Antislawismus”, unter https://books.google.de/books?id=5buREAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false. Zu harmlos argumentiert Heinrich Kreis wenn er von “missverständlichen Äußerungen Nohls” spricht, “die allerdings Verbindung und Nähe zu der damals aktuellen Außenpolitik aufweisen” (Kreis S.265), denn eine solche Nähe rechtfertigt nicht die prinzipiell vorherrschende anti-polnische Stoßrichtung der “Osthilfe” und der Siedlungsbestrebungen. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:32, Sprengel, Aenne, Herman Nohl an Aenne Sprengel, 05.04.1932. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:25, Krüger, Hans, Herman Nohl an Hans Krüger, 05.04.1932. ↩︎

- vgl. Nohls Kritik an dem allzu männlich eingestellten Bildungswesen auf dem Lande:“Je mehr ich mich in die ländliche Welt und ihre Not vertieft habe, um so klarer ist mir geworden, daß unser im wesentlichen männliches Schulwesen durch eine weibliche Volkspflege ergänzt werden muß. Besonders auf dem Lande ist unser gesamtes Volksbildungswesen noch einseitig maskulin eingestellt […].” (Herman Nohl: Erziehungs- und Bildungsarbeit auf dem Lande und insbesondere im Osten, in: Herman Nohl: Landbewegung, Osthilfe und die Aufgabe der Pädagogik, Leipzig 1933, S.83-93, hier S.86.) ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 646G, Brief vom 26.04.1932. ↩︎

- Johannes (Hans) Konrad Delius (1859-1932) (Wörner-Heil Delius S.32-35). ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:13 Delius, Käthe, Herman Nohl an Käthe Delius, 12.04.1932. Wörner-Heil Delius S.238 benennt ein “Fräulein Berger” als Mitarbeiterin Käthe Delius’ im Ministerium 1933, die mit ihr ins Kultusministerium versetzt wurde, hierbei scheint es sich aber um eine andere Person zu handeln. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:32, Sprengel, Aenne, Aenne Sprengel an Herman Nohl, 08.04.1932. Auffällig ist hier die Verwendung des Begriffs “Kulturträger” für die Landfrau, was so auch durch die Nationalsozialisten postuliert wurde, vgl. zum Nationalsozialistischen Frauenbild https://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/die-deutsche-frau-und-ihre-rolle-im-nationalsozialismus/. ↩︎

- Werner Krukenberg (1895–1945, Prof. Dr. phil.) war Pädagoge; nachdem er 1933 als Direktor der Leipziger Volkshochschule entlassen worden war, studierte er Theologie und leitete später das Ev. Jugend- und Wohlfahrtsamt in Düsseldorf. Er fiel wenige Tage vor Kriegsende. (https://zeithistorische-forschungen.de/3-2012/4690), vgl. auch https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ALL_207_0225&download=1. “[…] Werner Krukenberg, von Hause aus Sozialwissenschaftler, einst Leiter des Mainzer Jugendamtes, sehr beeindruckt durch mehrjährige Mitarbeit in der sozialen Arbeitsgemeinschaft Berlin-Ost bei Siegmund-Schultze, zuletzt Mitarbeiter in der Volkshochschularbeit, insbesondere der Jugendvolkshochschule der Stadt Leipzig. (Natürlich wurde auch er 1933 abgebaut, studierte noch Theologie und wurde Leiter des kirchlichen Jugendamtes in Düsseldorf. […] er ist im März 1945 gefallen.) (Siegel S.79) ↩︎

- https://de.wikipedia.org/wiki/Helene_Weber. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:26, Krukenberg, Werner, Werner Krukenberg an Herman Nohl, 08.04.1932. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:33, Weber, Helene, Helene Weber an Herman Nohl, 09.04.1932. ↩︎

- https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Ammon (1878-1946), https://gw.geneanet.org/lap65200?n=von+ammon&oc=&p=carl+friedrich+rudolf, https://generals.dk/general/von_Ammon/Carl/Germany.html ↩︎

- Lore Gerok (1900-1983): https://gw.geneanet.org/lap65200?lang=de&pz=andreas+markus&nz=golzer&p=lore&n=gehrock, https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/7HC6L3SYJG6POGXD5NPUEINUISGXEAZE. ↩︎

- Margarete Gerok (COD. MS. H. NOHL 665) (1898-1982), Kindergärtnerin, Jugendleiterin, Leiterin der Bräuteschule in Tübingen 1938-1944 (https://www.ns-akteure-in-tuebingen.de/biografien/partei/margarete-grete-gerok). Es handelt sich bei der von Stefan Schnurr mit dem Synonym Ilse Burkhardt (geb. 1900) aufgeführten Teilnehmerin eines Gruppen-Interviews ggf. um Margarete Gerok, vgl. Schnurr S.74 und 115-119. Diese berichtet zu ihrem Entschluss, in die Mütterschulungen einzusteigen, dass dieser unmittelbar auf die Aufforderung Herman Nohls, “in die Bewegung rein zu gehen” zurück geführt werden könne (S.115). ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:22 Iffland, Thea, Herman Nohl an Thea Iffland, 07.04.1932. Auch Werner Krukenberg bringt Nohl in Kontakt mit Carl von Ammon, vgl. COD. MS. H. NOHL 797:26, Krukenberg, Werner, Herman Nohl an Werner Krukenberg, 12.04.1932. “Die Frauenschule Luisenhof lag außerhalb des Ortes Bärwalde (https://de.wikipedia.org/wiki/Mieszkowice ) im Landkreis Königsberg in der Neumark, fünfzehn Kilometer östlich der Oder. Sie war von der Evangelischen Frauenhilfe e.V. mit intensiver Unterstützung von Kaiserin Auguste Viktoria im Jahr 1914 gegründet worden. (Wörner-Heil S.437) Die Schule war dem Reifensteiner Verband angeschlossen (Wörner-Heil S.431, vgl. auch Wörner-Heil Frauenschulen S.189-191) (http://neumark.pl/main.php?obiekt=mieszkowicepalac&lang=de). ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:22 Iffland, Thea, Thea Iffland an Herman Nohl, 11.04.1932. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:22 Iffland, Thea, Herman Nohl an Thea Iffland, 14.04.1932. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:33, Weber, Helene, Helene Weber an Herman Nohl, 21.04.1932. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:33, Weber, Helene, Herman Nohl an Helene Weber, 22.04.1932. ↩︎

- Helene Weber: Wendigkeit, in: Soziale Berufsarbeit 12 (1932), Heft 4, S.3335, hier S.34. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:13 Delius, Käthe, Herman Nohl an Käthe Delius, 16.04.1932. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:13 Delius, Käthe, Käthe Delius an Herman Nohl, 18.04.1932. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:13 Delius, Käthe, Herman Nohl an Käthe Delius, 25.04.1932. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:25, Krüger, Hans, Hans Krüger an Herman Nohl, 14.05.1932. ↩︎

- Dieser Text erschien nicht in der Freien Volksbildung, sondern in der Erziehung, im Oktober 1932: Herman Nohl: Niederschrift eines Vortrags bei der Tagung des Vereins der Sozialbeamtinnen am 28. Mai 1932 auf dem Rothenfels am Main, in: Erziehung 8 (1932/33) Heft 1, S.4-16. Im selben Heft erschien offenbar auch ein Nachruf auf Maria Keller von Elisabeth Blochmann, vgl. COD. MS. H. NOHL 797:17, von Gierke, Hildegard, Herman Nohl an Hildegard von Gierke, 06.09.1932. Folgt man den Angaben im Freundesbrief vom 21.05.1932 , ist das Datum falsch und richtig wäre der 13.05.1932 (Freitag vor Pfingsten), vgl. https://www.kalender-365.eu/kalender-1932.html. ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 646G, Brief vom 21.05.1932. ↩︎

- Im Sammelband Landbewegung, Osthilfe und die Aufgabe der Pädagogik scheinen die 1931/32 verfassten Texte, soweit nachvollzogen werden kann, in ihrer ursprünglichen chronologischen Reihenfolge abgedruckt zu sein: 1. Landbewegung, Osthilfe und die nationale Aufgabe der Pädagogik, 2. die pädagogische Osthilfe, 3. Die Siedlungshelferin, 4. Die sozialpädagogische und nationalpolitische Bedeutung der Kinderfürsorge auf dem Lande, 5. Die zweifache deutsche Geistigkeit und ihre pädagogische Bedeutung, 6. Die volkserzieherische Arbeit innerhalb der pädagogischen Bewegung, 7. Die Erziehungs- und Bildungsarbeit auf dem Lande und insbesondere im Osten. ↩︎

- Herman Nohl: Die Siedlungshelferin, in: Soziale Berufsarbeit 12 (1932), Heft 6, S.57-60, ebenfalls in Herman Nohl: Landbewegung, Osthilfe und die Aufgabe der Pädagogik, Leipzig 1933, S.35-42. ↩︎

- Nohl Siedlungshelferin (1932) S.57. ↩︎

- Nohl Siedlungshelferin (1932) S.58. ↩︎

- Nohl Siedlungshelferin (1932) S.58. ↩︎

- Melanie Weber spricht von einer durch die Romantik konstruierten Vorstellung des idealisierten Landvolkes, das faktisch dessen Entmündigung bedeutete. “Die romantische Vorstellung eines deutschen Kulturvolkes – eine literarische Konzeption – ist für die deutsche Volksvorstellung prägend. In der Wende zum 20. Jahrhundert wurde sie dann von der Kulturkritik erneut aufgegriffen und reaktiviert.” (S.118) ↩︎

- Nohl Siedlungshelferin (1932) S.58. ↩︎

- Nohl Siedlungshelferin (1932) S.60, vgl. auch den sich anschließenden Artikel, Antonie Hopmann: Die Wohlfahrtspflegerin im Siedlungsdienst, in: Soziale Berufsarbeit 12 (1932), Heft 6, S.60-63, der ähnliche Gedanken wiedergibt. ↩︎

- Nohl Siedlungshelferin (1932) S.60. ↩︎

- Hilde Lion: Freiwilliger Arbeitsdienst der Frau, in: Die Frau 40 (1932/33), Nr.1, S.3-9. ↩︎

- Harvey S.42, Übersetzung S.G.. ↩︎

- Lion S.9. ↩︎

- Werner S.203. ↩︎

- Herman Nohl: Die sozialpädagogische und nationalpolitische Bedeutung der Kinderfürsorge auf dem Lande, in: Kindergarten in Dorf und Siedlung, Sonderdruck von Kindergarten – Zeitschrift des Deutschen Fröbel-Verbandes, des Deutschen Verbandes für Schulkinderpflege und der Berufsorganisation der Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Jugendleiterinnen e.V. 73 (1932), S.168-171, auch in Herman Nohl: Landbewegung, Osthilfe und die Aufgabe der Pädagogik, Leipzig 1933, S.43-50. ↩︎

- Nohl Kinderfürsorge (1933) S.43. ↩︎

- Nohl Kinderfürsorge (1933) S.44. ↩︎

- Nohl Kinderfürsorge (1933) S.45. ↩︎

- Nohl Kinderfürsorge (1933) S.46. Thea Iffland: Die Frau in Neusiedlungen, in: Das Land 1932 (März-Heft), S.77-87. ↩︎

- Nohl Kinderfürsorge (1933) S.48. ↩︎

- Ortmeyer S.42. ↩︎

- Nohl Kinderfürsorge (1933) S.49. ↩︎

- Werner S.314, vgl. Ortmeyer S.42. ↩︎

- Nohl Kinderfürsorge (1933) S.50, vgl. Ortmeyer S.43: “[…] die Art der Aufzählung und kategorialer Verwirrungen deuten schon an, dass Nohl sich mehr und mehr in seine Idee der nationalpädagogischen Wende vertieft und verliert.” ↩︎

- http://library.fes.de/cgi-bin/ihg2pdf.pl?vol=1&f=403&l=404. ↩︎

- Herman Nohl: Die zweifache deutsche Geistigkeit und ihre pädagogische Bedeutung, in: Herman Nohl: Landbewegung, Osthilfe und die Aufgabe der Pädagogik, Leipzig 1933, S.51-68, zuvor schon in Die Erziehung 8 (1932), s.o. FN 78, auch in: Herman Nohl: Die zweifache deutsche Geistigkeit und ihre pädagogische Bedeutung, in: Pädagogik aus dreißig Jahren, Frankfurt am Main 1949, S.190-203. ↩︎

- Tagungsort war schließlich der “Rothenfels am Main”, das ist Burg Rothenfels im Spessart (https://www.burg-rothenfels.de). Burg Rothenfels war ein aus der Jugendbewegung entstandenes Projekt einer Bildungsstätte für junge Menschen (https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Rothenfels_(Rothenfels)). Ein ehemaliger Schüler Nohls, Hans Waldmann, war Mitarbeiter auf der Burg Rothenfels (Klafki & Brockmann S.162). ↩︎

- COD. MS. H. NOHL 797:7 Besser, Luise, Luise Besser an Herman Nohl, 10.02.1932, Hervorhebungen im Original. ↩︎